- 株式会社日立製作所は15日、レンズに代わり、同心円パターンを印刷したフィルムを画像センサーの前に置き、動画撮影後に容易にピント調整ができるという「レンズレスカメラ技術」を実現した。

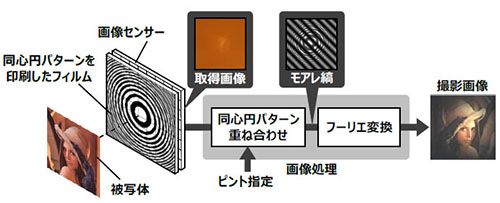

- 日立は、同心円パターンを印刷したフィルムを、画像センサーの前に置き、入射する光線が作る影に、画像処理内で同じ同心円パターンを重ね合わせると光線の入射角に対応した間隔のモアレ縞が生じることに着目。このモアレ縞を利用し、フーリエ変換と呼ばれる広く普及した簡単な画像処理で撮影画像を得る技術を確立した。

- さらに、フィルムを通じて画像センサー上に作る影に重ねる同心円パターンの倍率を変えることで、ピント位置を移動させられる技術も開発。これにより、撮影後も同心円パターンの重ね合わせによる画像処理で自由にピントを調整できるという。

- この技術によりレンズを不要としたことで、モバイル機器やロボットのデザインを損ねることなく自由な位置にカメラを設置できる。

後からピントを合わせることができるカメラには、ライトフィールドカメラがありますが、日立はそれとは全く異なる技術で、撮影後のピント調整を実現しているようです。

ライトフィールドカメラはレンズがかなり大きいので、モバイル機器への組み込みは難しそうでしたが、この日立の技術では、フィルムとセンサーだけで撮影が可能ということなので、極めてコンパクトなカメラが作れそうです。

実際の製品にこの技術がどのように生かされるのか、興味深いところですね。

Aron

画像センサーの画素数は多めに必要になると思います。

望遠や感度に関しては課題が残ると思います。

hilo

面白い技術ですね。

実用化できるレベルの商品が出るのは数年先でしょうが、高価なレンズやセンサーを使った既存のカメラの存在がどうなってしまうのか興味深いところですね。

ori

像を写す仕組み自体のイノベーションという点では、フィルムからデジタルへの進化と似たところがありますね。

フィルムがセンサーに置き換わり、今度はレンズすらなくなってしまうとは…少しさみしい気もしますが。

この技術が一般のカメラにも実用化されたら、カメラの形どころかメーカーの勢力図すらもガラリと変わるのでしょうねぇ。

光カー効果

全入射角の光を記録しておき、干渉縞をコントロールすることで必要な光を取り出すということでしょうか。

カメラも作ってるレンズメーカーの人が、レンズは古典物理の世界だから技術的には枯れてると言っていた記憶がありますが、デジタル処理と組み合わせるとブレイクスルーはあるんですね。

かなり興味深い記事でした。

slash

ホログラフィーに近いような気がしますね。

位相情報を記録しているから、再生時に特定の位相情報のみ抽出すればピントが合う…。

あるいは、X線天文学で使う、すだれコリメータの方が近いかもしれません。

レンズも反射鏡も使えないX線で撮像するために、センサーの前に規則的に遮蔽物を置いて入射光の向きを得るというもの。

ちょっと検索したら以下の論文が出てきましたが、

http://www-utheal.phys.s.u-tokyo.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/2004_miyawaki.pdf

「1次元検出器を用いたフーリエ合成法」という箇所で、1層のすだれフィルタ(日立での同心円フィルタ)から得た情報をフーリエ変換して画像に戻しています。

基礎技術としてはコレと同じっぽいですね。

日立のものは、同心円パターンを重ね合わせたモアレを利用するのが新機軸なのかな。

しかし、古典的な撮像とは全く別物ですねコレ。撮像素子上に像が現れない。

光学すらほとんど利用してないわけで、フィルムからデジタルへの転換どころじゃない飛躍があるかもしれませんね…。

シグマファン

コンシューマ用というよりIoTでしょうね。

あらゆるものに撮像センサが組み込まれ、出来事が記録され、必要に応じて可視化されたり統計処理される、そのためのセンサでしょうね。

日立がコンシューマ用デジカメに参入するとは思えませんし、本業で力を入れている社会インフラ用の技術だと思います。1984の世界ですね。

スナッキー

同心円の精度や細かさ、同心円を描く色、濃度、顔料/染料などで

描写が変わるとか、受光素子との相性とか研究されて行くんでしょうね。

「レンズの描写」とか特許とかが懐かしく感じられる日が近いのかな?

SF的な体験ですの。

おちゃ

これなら、極薄の「フイルムカメラ」(意味は違う)が可能になりますね。

ものに貼り付けられる、あるいは広告ポスターがカメラになる。

フイルム状のモニター、電子基板は実現されてますので、スマホも紙のように?

KJ

日立といえばあのスバルのアイサイト開発に関わっている企業のひとつですが、この方面に対してはなかなか意欲的なようですね。 距離情報に力点を置いているのも納得です。

それにしても面白い技術ですね。比較対象にライトフィールドカメラを挙げているのは意外ですけど。

nao2

これは、目からウロコというか、盲点だったというか。

つまり肉眼に例えると、瞳に入る前の光を記録するという事ですよね。(違うかな?)

この発想を突き詰めていけば、電波望遠鏡で電磁波データを得て 後から可視化するのと同様の事が、デジカメで出来る様になるのではないでしょうか?(簡単では無いでしょうけど)

レンズの役目を全て演算に変えられれば、カメラの世界がガラッと変わってしまいそうですね。