・UPDATED: Sony a7R III is still a star eater

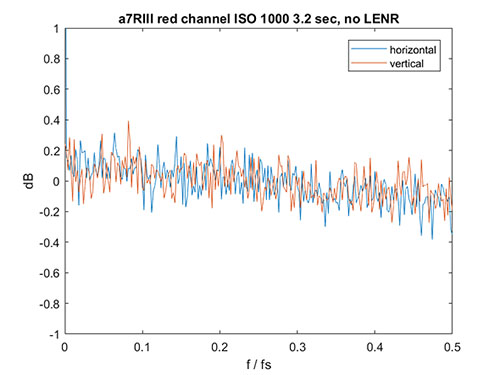

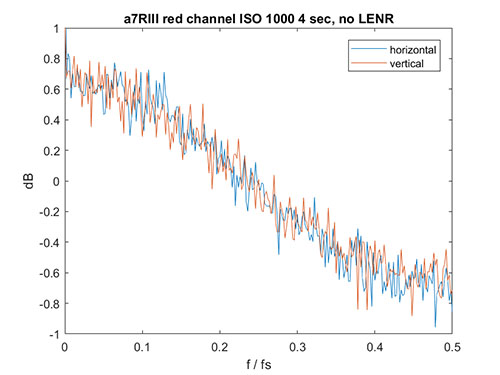

- 先週、ソニーα7R III のスターイーター問題が解決しているといういくつかの報告があったが、我々の協力者のJim Kassonが、ソニーα7R III にはスターイーター問題が、間違いなくまだ存在することを確認した。彼の作成したグラフからは、4秒以上の露光で、ノイズリダクションの作動が明確に確認できる。(上のグラフが3.2秒、下のグラフが4秒)

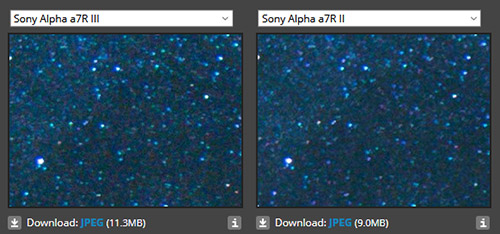

- 我々の実写では、α7R III は少し改善しているように見えるが、1ピクセルよりも大きく、隣のピクセルにまたがる星しか写らない。このことは1ピクセルに収まる星はノイズリダクションのアルゴリズムによって消えてしまっていることを示唆している。

- α7R III とα7R II の比較では差はほとんど無いように見えるが、コントラストの低い淡い部分で、α7R III はα7R II では写らない星が写っており、改善が見られる。

α7R III は、スターイーター問題(星喰現象)が解決しているという記事も出ていますが、dpreviewの検証結果では、改善は見られるものの解決はしていないようです。

暗い天体はノイズに似ているので、ノイズリダクションにも判別が難しいのかもしれませんね。天体撮影用にノイズリダクションを完全にOFFにするモードがあってもいいかもしれません。

タク

ここまで来ると、スターイーターを承知しつつ絵作りのポリシーでやっていたのかハードウエア組み込みのロジックそのものの問題なのか疑問も生じてきますね

んなぁ

他メーカーではまったくこの問題って起こってないんでしょうか?

ノイズリダクションの加減次第だと思うので他メーカーでも同じようなこと多少は起こっているのでは?と思います

ミック兄さん

センサー側アンプで一回ノイズリダクションかけて

画像エンジン側でもう一回ノイズリダクションかけるから

高画素でも綺麗な画像が得られているので、

何がノイズなのか本当にわからないんでしょうね~。

今までのデジカメでもセンサーの画素欠け(ホットスポット)を周りのデータで塗りつぶしていますし

天体写真を撮影されている方には特別困った問題なのでしょうね。

ハッシー

「1ピクセルに収まった場合に消えてしまう」なんて、すごい世界で戦ってますね。撮影時とノイズリダクションでの画像の差分で、ノイズを消すのでしょうから、アルゴリズム次第で改善しそうです。

ペンタックスK-1のハイレゾ撮影だとノイズも消えるので、マルチショットなどで解決すると嬉しいですね。

αロメオ

これはフロントエンドLSIの影響なのではないでしょうか?

となると完全な解消は難しいのかなと。

これは光漏れの問題と同じく、他メーカーでも大なり小なりありそうですが、どうなんでしょうね?

daipa

んなぁ様

私は少しだけ星野写真を撮るのですが、仲間内ではソニーは避けられています。海外のイアン・ノーマンという人も散々ソニーのカメラ(Eマウント:APS-C含め)を勧めていましたが、この問題で怒ってしまいましたが。

でも、バルブを使わず、人物や風景、スナップは何も問題がないので、一部の人にだけやっかいかもしれませんが。

arrows

この問題はソニーとはちょっと傾向が違いますがニコン機で

有名な現象として星のある明るさより暗くなるとノイズリダ

クションでスッパリ切ってしまい、それよりずっと暗い領域の

星では写っているというノイズリダクションがバンドストッ

プフィルタみたいな動作をしていました。(RAWであっても)

天文マニアでは天体写真で良く行われるダーク減算が出来ない

のでニコンは使い物にならないという評価でした。

D810A以降はこの問題は改善されているようです。

以上のように他メーカーでも似たようなことはあったので

いずれ改善されるでしょう。

のらのら

>arrowsさん

ニコン機の天体問題はD70ですとか、D3、D700とかの時代のことで、D5100やD7000の頃には既に解決していたはずです。

D7000/D5100のセンサーは素性がよく、改造して天体に使っている方が多かったです。

私もD5100を改造して使っていましたが何の問題もありませんでした。

ペンタトニック

少し神経質になりすぎな気もしますけども。

星撮り専門の人にとってはそうもいかない問題なんでしょうかね。

ねこ

1ピクセルだと、原理的にノイズと

見分けがつかないと思います。

他メーカーだと、ここまで

ノイズリダクションしないのでしょうか。

棒燃

私も何十年も星を撮っていますが、微光星が消えるのがデジタルカメラの問題ではないと思います。

星が小さく写りすぎるのが一番の問題です。

まぶしいくらいに輝く1等星もフイルムで撮った3等星くらいの大きさでしか写りません。

だからデジタルで星を撮ろうとすると誰もが天の川のような面積のある被写体ばかりを狙うか、ソフトフィルターでごまかすかしかなくなっています。

星に関してはデジタルでは見たようなイメージで写ってくれないですね。たぶん画像処理の問題と思うので、開発者にはもっと勉強してもらいたいです。

Luminaire

なんとなくですが。

フィルムの場合は元々のレンズの解像が甘いということもありますが、合焦した地点と隣接する周囲にも光が漏れることで大きく映っていたのではないか…と思います。

ソフトフィルターを利用するのはあながちごまかしでも何でもないのではないでしょうか。

kos

大々的に解決していないって謳っている割にわかりにくい・・・

「消えてしまっていることを示唆している」なんて曖昧にいうより、

問題が無ければ写るべき画像として

D810Aとかの別の複数のカメラと比較するべきでは?

しかし、ノイズリダクションを切ると今度はノイズが増えて

ダメな写真になったりしないんでしょうかね?

kotobukiblue

スターイーターもそうなのですが、BULB撮影では未だに12bitでしか保存できないのはなんとかならないのでしょうか。これが解消しないとソニーEマウントを買う気になりません。

三戻

その考えられる機序から言って

完全に星食がなくなることはないと思います。

どのメーカーでもあり得てどこまで最小限に

できるかどうかでしょう。

先に取り組んできているメーカーに追いつくのは

もう少し先でしょう。

まず天体モデルを一般モデルと並行して開発して

その後フィードバックというのがよさそうですね。

Nikony

ここらへんの知見や蓄積は、過去から続いている他メーカーのほうが正直ありそうですね…。

スターイーターは学術的なレイヤーなどになると、シリアスな問題なのでは。

のの

この問題は、ホットピクセルの補正の仕方の違いだと思います。

補正方式にはいくつかあって、撮影画像からリアルタイムで

ホットピクセルを検出して補正する方式と、あらかじめホット

ピクセル座標を記録しておき、その座標のみ補正する方式が

あります。前者の欠点は”スターイーター”で後者の欠点は後発

のホットスポットに対応できないことです。

ニコンは後者の方式です。ホットピクセルは宇宙線の影響など

でカメラの使用と関係なく増えます。極回り飛行機などに乗る

と確実に増えます。ホットピクセルが増えたときは、サービス

センターで座標の追加登録をしてもらえます。センサクリーニ

ングとセットで依頼するとよいと思います。

のの

ソニーのカメラは”スターイーター”現象よりも、通常の被写体

ではほとんど問題にならないので、ホットピクセルのメンテナ

ンスフリーを優先しているのだと思います。

補正方法を選択できればいちばんよいのですが。

arrows

のらのら>さん

そうでしたか。

私の知識が少し古かったようです。

ニコン機を天体写真に使う方がD810A以前はほとんど見掛ける

ことがなかったので解決していないと思っていました。

訂正いたします。

が~たん

星の数ほどの被写体や作風の中で

天体撮影だけに限った問題に思えるので

一掃のこと天体撮り専門のカメラを出してみたら?・・・

と・・・ここまで思って気付いたことは

今はデジタルの時代なので管理人さんが言うOFFモードも有りだし

他の方も言っているフイルムよりデジタルは小さく見える現象も

天体撮影専用のモードを1つか2つ作れば

済んでしまいそうな話しですよね?

逆に若者の間で人気のスノーアプリみたいに

人物撮りの場合はシミもニキビも産毛も

センサーのゴミぐらい消えてしまう

強力なノイズリダクションがあっても良いと思います

PENTAXの場合 美肌モードなどがあり

これまた なかなか使えるので

多様なニーズに合わせたデジタル処理の時代かも知れませんね

PENTAXの技術者がこれを見たらノイズリダクションの強弱を

ダイヤルで任意調整できるようにしちゃうかも・・・

Arda

DxOMarkのスコアもこういうのは全く評価してくれないんですよね。RAWファイルレベルでこうなっているのですが。夜景でも差分が分かるので、撮影するパターンの制約が大きいです。

天体改造α7さん

同程度の画素数の他社デジカメと同一写野で撮影して比べれば差が分かってしまうので、それだけで写っているから良しという問題じゃ無いです。何のためにこんな値段の高画素機を購入しているか分からないので。

KJ

上のかたがおっしゃっていた、そもそもシャープに写りすぎる、というのは全くその通りで (苦笑)。

フィルムで輝星が大きく写るのは光滲効果といいましたっけ。 フィルムの感光層で文字通り化学変化が面で発生して結果大きく写るという。 デジタルの時代になってそれが無くなったのに加えて、レンズが昔とは比べ物にならないくらい低収差となったため、理論上 「点」 である恒星がそのまま点として写ってしまい、デジタルでの星空の写真は 「星の数」 はやたら多く、しかしどこか味気ないものになってしまいました。

ちなみに僕はデジタルでも古いレンズで撮影してます (笑)。 余談ついでに D70 の世代は NR を完全に無効化する裏モードだか何だかがあったような? 方法は忘れましたが。 その直後の D200 の世代はどうにもダメだったのかな?

赤い自転車

Sシリーズなど高感度に強いカメラが揃っているのに天体には向かないと言われ続けているソニー。やっと解決したかと思ったらまだでしたか。残念です。

ニーズが極小で改善モチベーションが低いこともあるのだと思いますが、技術的に難しいことでもあったんですね。

ぽっぽ

昔、ニコン、ペンタックスは、天体望遠鏡のメーカーであった。なので、天体の写す技術に拘りを感じる。

ミノルタは、プラネタリウムあるけど、映す側の技術かな。ソニーにはその辺には拘りないのかな。

通りすがり

星撮りの分野では有志の方が提供されているノイズ取りのソフトとノウハウがありますので、

ノイズリダクション無しでrawを出してくれれば十分なのですが。