・Asahi Pentax Super-Takumar 50mm f/1.4 Model I (8-Element) Vintage Lens Review

- レンズの中には伝説的なレンズというステータスを得るものもあるが、初期型の8枚構成(その後、すぐに7枚構成に置き換えられる)のSuper Takumar 50mm F1.4 はそのようなレンズのうちの一つだ。

- フォーカスリングの操作は至極の楽しみで、「絹のように滑らか」という言葉の意味合いが変わるほどのものだ。絞りリングは、1/2段刻みで滑らかに動く(開放と最小絞りのみ1段刻み)。

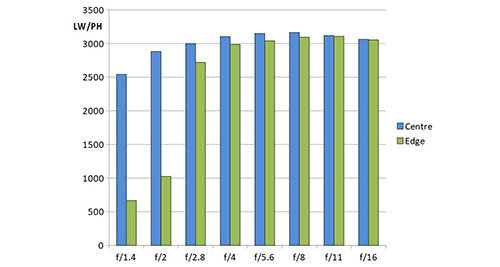

- 1964年のレンズ設計の考え方は今日のものとは異なっており、開放ではそれほどシャープではないが、絞ったときはシャープになる。中央の解像力は、開放からF16までの全ての絞り値で非常に良好な値(very good)だ。

- 隅は、F2.8からF16では中央とほとんど同じ非常に良好な値(very good)だが、開放では空気のようにソフトで、F2でも少しシャープになるが開放と同様だ。このことは、F1.4とF2で見事なボケが得られる可能性があることを示している。人物写真家は、このようなレンズ設計は大きなメリットがあるかもしれない。

- 倍率色収差は非常に良く補正されており、中央ではほとんど見られず、隅でも非常に低い値が維持されている。色収差は予想よりも遥かに良好で、このような古いレンズとしては少々驚きだ。

- 歪曲は-1.52%のタル型だ。これはとても良好な結果で問題はなさそうだ。

- ボケは大変に滑らかで、これはサンプルを見ればすぐに理解できるだろう。

- 逆光では注意しないとフレアが発生するが、逆光耐性はこの時代の他のレンズと同水準だ。

- このレンズの可能性を探求するにはもっと長い時間が必要だが、短い時間のレビューでもこのレンズには特別なものを持っているが分かった。

- 良い点:全体的な性能が素晴らしい、愛らしいボケ、優雅で見事な造り、直感的なエルゴノミクス。

- 悪い点:コレクション用として価格が高騰しそうなこと。

このレンズの開放付近の描写は本当に綺麗で、開放から高解像力な現代の高性能レンズとは趣の異なる描写ですね。また、絞ったときはかなり高解像力で全域で色収差も少ないので、味だけでなくラボテストの数字もとても立派なものという印象です。

mac

まさしく最近、8枚玉のこのレンズを手に入れたばかりです。

まさか50年以上前のレンズがこのタイミングでレビューが出るとは驚きです(笑)

8枚玉にこだわった理由は7枚玉と違い放射能を出さないノンアトムだったからですが、7枚玉よりも描写の評価が高いとの事で嬉しいです。

自分なりに使ってみての感想ですが、逆光耐性は今のレンズに比べるととても弱いのですぐにフレアが出たり白くモヤがかかったようになります。

逆の言い方をすれば簡単に綺麗な虹色のフレアを出すことが出来るのでとても気に入ってます。

KiwiNao

このサイトを長らく拝見させていただいておりますが、古いレンズのレビューが無いので今回の記事は非常に興味深く感じました。

m2c

きゃー!!

嬉しい記事ですが、反面余計なことをしてくれたという思いが!w

味で勝負のリミテッドがいまだに愛される思想というかこだわりが、このタクマーに垣間見られるんですよね

素晴らしい!

でもやっぱり余計なことを知らしめちゃいましたね

値段上がらないか心配

雌山

画像で見る限り、評価に使った個体は「Ⅳ期型 B」でしょう。「8枚玉」の中でも最終型直前のものです。

ピント環や絞り環の操作性の良さを挙げていますが、経年による個体差は相当にありますから、全部がそうだと思わない方がいいと思います。勿論、分解整備を施せば、ほとんどのものは良好にすることが可能ですが・・・

それにしても小汚い状態です。画像をネットに上げるならもっと掃除して、綺麗にしてもらいたいもの・・・

NPSCPS

昔のレンズの方が今のように環境問題が煩くなく

光学設計者も性能を高める材料を投入出来たんでしょうね。

金属と光学ガラスの組み合わせだけというのも

現在のような電子パーツやAF駆動部品がなく

その分小型・高性能という別の面も持っていたんですよね

ねこペン

今更な記事ではありますが、興味深いです。7枚玉でも、アトムレンズはかなりすごい描写をしますよ。非アトムは、なんとなく優しい描写で、それがFA50mm1.4に続き、構成も小改良のみ。8枚玉は持ってないです。

と言うよりも、ペンタックスのかなりの単焦点が当時のレンズの焼き直しなのは、少し考えてほしいものです。未だに完全新規設計のレンズはさして多くない。

ただ、これからペンタックスが生き残るには、懐古主義的な一面も必要でしょう。

造形にこだわり、かつMFでそこそこ廉価な、それでいて拡張性、趣味性の伴う古くならないフルサイズを出し、それこそ今回の記事を機会に、タクマーの復活をして、フルサイズミラーレスに真っ当に対抗するのではなく、一眼レフとしての付加価値を突き詰めて生き残って欲しい。言い方は良くないですが、開発力が明らかに限られているので、無理に高機能と趣味性を合わせるのではなく、別ラインで使い分けてほしいですね。

HTK

このレンズ、アサヒカメラ1964年10月号で1063326のナンバーの個体がテストされてますが、それの歪曲収差は-2.2%のタル型です。ePHOTOzineの1374891の個体が-1.52%ということは、この間でかなりの改善が行われていたわけですね。ちなみにアサカメの評価は「よいレンズだが、35ミリ判の全画面をカバーするには包括力が不足」となっています。

さとうみず

このような半世紀前のレンズがアダプターをかませるだけで使えてしまうのが

ペンタックスの真骨頂、レンズだけは処分できません。

ぱんた

FA50ですともう少しボケの輪郭が目立ちそうですがこのレンズは滑らかに感じますかね。

どのメーカーさんもレンズでも良いレンズが多く技術は高かったのでしょうね。

もしかしたら今でも大きくは進歩してないのかも(苦笑)

HTKさん

おお!アサカメお持ちなのですか

当時から球面収差や非点収差などの図が載ってるのでしょうか?

つ

昔のレンズはマニュアルフォーカスですから、現代のレンズと違って描写とコストだけで設計できたんでしょうね。

今はオートフォーカスを効率良くするために全群繰り出しは殆ど見ないですし、

フォーカスは小さなレンズが殆どですね。

現代のレンズとは思想が違うんですね。

mac

雌山さん>Ⅳ期Bとはどの様な物を言うのでしょうか?

自分なりに調べた所、私が所有しているのはⅣ期型と言う所までは分かりました。

同じⅣ期型でもさらにそこから枝分かれという所でしょうか?

QL

100本近く所持しているオールドレンズを日替わりで使っていますが、昔のレンズでも素晴らしいものは多いですね。

Takumarは何本か黄変したものを紫外線照射で色を薄くして使っていますが、他社と比べてもピントリングの感触が素晴らしいです。中古やジャンクでもNikkorなどは結構な確率でグリス切れしていましたが、Takumarはほとんどグリスが切れていませんでした。

質感も素晴らしくて、剛性感はトップクラスだと思います。

雌山

macさん>

「Ⅳ期型」はレンズシリアル番号の表記位置が「Super-Takumar 1:1.4/50」の後方に移ったものですが、その鏡胴の内部構造の変化によりABCの三つの時代に分けられます。「B」はヘリコイドの回転止め2か所の内の1か所の材質がデルリンあるいはジュラコン樹脂に変更になったもので、「C」はピント環の距離表示部が直接印刷から薄いアルミ板に印刷したものを貼り付ける方式に変更されました。

先に評価に使われた個体は「B」と書きましたが、「A」かもしれません。いずれにしても分解して見なければ確かめられません。

評価に使われた個体の状態は、かなりひどいものです。絞り環の後ろの汚れ以外にも後玉に汚れの痕があるなど、絶対に分解整備・清掃が必要です。希代の名機なのですから、もっと尊重されるべき・・・

ボケソムリエ

ボケキレイですね~

オールドレンズに嵌まる人の気持ちもわかるような気が。

>>雌山さん

元記事にレンズ返すのがつらいって書いてあるから、汚いレンズだけど、どっかから苦労して借りてきたんだと思いますよ。

bigbear

ぱんたさんへ:

1964年度アサカメでのレンズの評価では、(アサペンSPの診断室)

球面収差や非点収差などの図は掲載ありませんが、

「球面収差はレンズの周辺部で相当大きく補正過剰となっている。

そのため、開放ではハロがいくらか出るが、F2以下に絞れば画面中心部の鮮鋭度はぐっとよくなる。~略~ 画面中心から中間部にかけては非点格差が非常に小さく、たいへんシャープである。」

・・・当時は解像力が主流でしたね。

あとはHTKさんコメント通り、「つまりよいレンズだが、35ミリ判の全画面をカバーするには包括力が不足といったところだ。」と記載されていました。

確かに作りは素晴らしく、ピントリングのフィーリングなど絶品でした。手放しましたが・・・

また欲しくなってきました。

雌山

「Super-Takumar1:1.4/50」8枚玉の素晴らしさは、その光学性能もさることながら、鏡胴構造においても、その後のTakumar標準レンズ群鏡胴構造の先駆けとなった存在であることです。特にピント環とレンズ群・絞り装置を組み込んだ内部鏡胴とをヘリコイド装置に固定する方法は、それまでのものとはまったく別のものになっていて、そのことで今日メーカーが整備を引き受けてくれない中、素人の私などでも手軽に分解整備・清掃を行えるようになっています。

この名機は、適切な整備・清掃を行えば、この先半世紀を経ても現役で使えることを確信しています。

さらに付け加えれば、レンズ名称について「TAKUMAR」を止めて「PENTAX」になってからは残念ながら頻発している「バルサム切れ」は、接着面が多いにもかかわらず発生していません。少なくとも私が見た40数個の中にはありませんし、それがあるという話も見聞きしていません。このことは、当時使用していた接着剤が優れていたのではないかと推定しています。

HTK

ぱんた様

この当時のアサカメは収差図は掲載してないんですが、このテストで計測された収差図と詳細な解像力表が朝日ソノラマのクラシックカメラ選書の「レンズテスト・第1集」の90~91ページに載ってます。球面収差は開放で+0.5mmを超える大幅な過剰補正ながら、F2.8に絞ると球面収差はほぼなくなります。像面湾曲も非常に大きくて、放射・同心像面は中心から半画角13度付近まで完全一致、そのあたりから周辺に向かって隔差が急激に開いていって、周辺部の非点収差は非常に大きいです。どちらも、後のSMCタクマーでは大きく改善されています。

せろお

さっそくヤフオク相場も上がってるようです

元々出品数も少ないですが

mac

雌山さん>

詳しく教えていただきありがとうございます。

私が所有しているのはAもしくはBでした!

中古で手に入れましたが外観もレンズ内もとても綺麗で、50年以上前のレンズだとは思えないほどです。

大事に使っていこうと思います!

mm

雌山様

このサイトでこのレンズが取り上げられたのも驚きですが、

そこにあなたがコメントを残しているのも驚きです。

タクマーのファンとして、尊敬しています。

管理人

Hさんへ

「匿名は不可」は「匿名」というハンドルは不可という意味です。

ぱんた

>>bigbearさん

>>HTKさん

ご返答いただき恐縮ですm(__)m

球面収差が過剰補正なのですか。

今の流行り(?)ですと正常補正気味の不足補正で最大でも+0.05から0.1程度と思われますから

前言撤回でかなり進歩していますね(汗)

非点収差も端まで揃えるレンズが増えてきていますが

今とは違う設計思想ですと写りも異なるでしょうから

オールドレンズ遊びが楽しい理由が少しわかった気がします^_^A

とても参考になりました^^ありがとうございました!