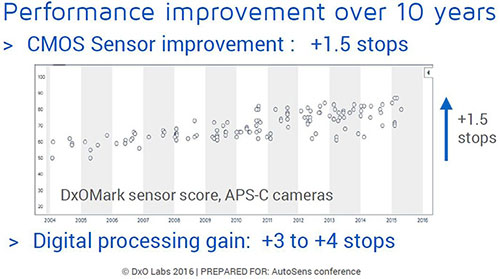

・Curiosity: Sensor improved by 1,5 stops only in 10 years development

- 10年間のセンサーの改善は、わずか1.5段分だ。DxOがこの非常に興味深いグラフを掲載している。このグラフは次のことを示している。

- CMOSセンサーの10年分の画質の改善は1.5段分

- ここ10年で非常に進化しているのはデジタル処理で、3段~4段分改善されている

ソフトウェア(デジタル処理)による改善は、少なくもハードウエアの改善の2倍だ。

確かにハードウェアの進化は、後処理の進化に比べると、緩やかなものかもしれませんが、それでも、10年前のセンサーと現在のセンサーの高感度性能やダイナミックレンジを比べると雲泥の差なので、ハードも着実に進歩しているという印象です。

ここ最近は、センサーの画質面での進化は、以前に比べると少し遅くなっているような気もしますが、有機センサーなどの技術革新での性能の飛躍に期待したいところですね。

ぱんた

センサースコアから1.5段と言われても良くわかりませんね(苦笑)

画質というとノイズが一番に思い浮かんでしまいますが

使ってる側からするともうちょっと進化しているような感覚はあるかなと。

2010年あたりの16MPセンサーは衝撃的でした。

それから6年ほど経ちますが停滞してる感はあるでしょうか。

レート

技術的なことは全く明るくないですが、

センサー王者のソニーでも、積層型で注目されたのは画質面ではなく処理速度でした。

どのような方式にも一長一短あり、なんでもかんでもFoveonにすればいいという話でもないでしょうから、特に小型センサーでも大型センサーに食っていけるような新技術が生み出されたら嬉しいです。

三戻

頭打ちになっている様子がなく見事に直線的な右肩上がりですね。

この場合着実に進化していることを明らかに示すグラフ

と見るのが普通だと思います。

これを小さいと表現したらDxOはセンサーの進化を比較する

指標として適さないことになりませんかね?

COSMOS

同世代のフルサイズとAPS-Cの差が1段分ですので、

ハード的にはAPS-Cは7年前のフルサイズ並の画質って事ですね。

みなみ

一見右肩上がりに見えるけど、高性能なセンサーは、2013年頃からあまり伸びてないですね。

coolSony

転載元でもDxO Score の50が1.5段分とはどういう意味か?と盛り上がっていますね。

元はDxOが自ら作った資料っぽいので、何らかの意味があるんでしょうが・・・

60Dもち

グラフを見ると、最近のセンサーはばらつきが大きい

だけなんですかね?

ばらつきの要因は画素ピッチや画素数が多様化してきた

からでしょうか?

中央値で見れば確かにセンサーの性能は頭打ちという気もします。

分析の仕方次第で見方の変わるグラフでしょうね

カメラ太郎

やはり2010年以降の伸び悩みが見て取れますね。オンチップマイクロレンズの改良や製造工程の見直しだけでなく、何か根本的なブレークスルーが起きなければこの状況はしばらく変わらないでしょう。

城

NikonのD7000やD800がソニーセンサーを載せて以降は、あまり進化していないですね。

Pちゃん

僕のような素人は新製品が出る度にメーカーや雑誌の宣伝を鵜呑みにして飛びついてしまいますが、こういうグラフを見て冷静に考えることにします。

Y0N2

この記事は、納得いきますね。光学的に不利なはずのスマホのカメラ性能が、急進的に伸びているのは、ソフトウェア処理技術によることが大きいと思います。

センサー技術の抜本的なブレイクスルーは、もうしばらくかかるでしょう。

これからはセンサー技術とソフトのバランスが、より重要になってくるんでしょうね。

Aron

10年前というと2006年だからフォーサーズでCMOS機が出始めた頃ですね。

Color Depth、Dynamic Range、Low-Light ISOそれぞれ1.5段の改善なら、その変化は大きく感じられると思います。

d2

16MP機が出たのが一つのヤマでしたね。あの後も進化はしてるけど、高感度に関してはあのあたりで(ソニーセンサーの)画素数とノイズのバランスの最適解が出たように思います。

それまでは毎年のように性能や機能がアップしてたので頻繁に買い換えましたし、高感度が良いというだけでD40を買ったり、K-5とかD7000とかを借りて高感度ノイズや描写の違いを確認したもので、懐かしさを感じます。今は必要十分な性能になり、センサーサイズ、画素数がわかれば「ああ、あのくらいか」と見当付きますしね。

有機センサーとか最近あまり噂を聞きませんが、何か面白い製品、ブレイクスルーが来て欲しいところです。

D51

ニコンユーザーですが、2007年のD3登場は革新的でした。

その前のD2系・D200・D70などと比べても1段以上上に感じられたものです。

が、それ以降D4Sまでは1段あるかないかですね。

D5はまだ手にしてないのでどのくらい上がったかはわかりませんが、センサースコアは不当に低すぎる気もしました。

hilo

私も技術的には素人ですが、そのまま解釈するとセンサーが捉えている光信号→電気信号の量やら質は大して変わってない、ということなのでしょうか。

そうであれば、別に驚かない結果ですね。

今後も合成や加工などでよりソフトの重要性が増して、ハードの価値が下がっていくような気がします。小型センサーでも画像処理で大型センサーと高価なレンズに匹敵するような写真や動画が撮れるようになるでしょう

wakayama

このレポートは僕の実感としてもすごく良くわかる感じがしました。

というのも、6-7年前のソニーA900と現在使用しているA7R2を比較しても、

ISO100-200で使用した場合のデータのクオリティはほとんど差が無いからです。

もちろん解像度は上がっていますし、処理も早くなっています。4K動画も撮影できます。A99M2なら連射も良さそうです。それらはセンサー後の後処理のノウハウが上がっていることを示していますが、それらをさほど必要としない範囲ではジリジリと少しは良くなっているものの、センサーの基本でもある低感度の画質に関しては目立った進歩はみられない、というのが実感です。

僕の推察ですが、ベイヤーセンサーでやれることはほぼどの大手もやり尽くしている様に感じます。また、シグマのFOVEONも数年に渡って使用していましたが、結論としては色の安定性やや欠ける印象で、今は手放してしまいました。(僕は器用ではないため、カメラは基本一つしか使いません)やはり、ベイヤーセンサーの方がRAWでの汎用性が高く、こちらを使用しています。何か大きいブレークスルーがない限りは、ベイヤーセンサーの進歩は難しいのではないかと思いますが、裏を返せばそれだけ完成度が高いのだと感じます。(蛇足ですがソニー使いからみても、同じベイヤー方式のフジの色は素晴らしいと感じます。まだ後処理でのブレークスルーはあるかもしれませんね)

加えて、近年はレンズの進歩が著しいですよね。結果的に、トータルでの画質は非常に進歩していると感じます。

infoX

トータルスコアは調べようがありませんが、ISOに関してはサンプル画像で適当な2機種(D40、D7200)を視覚的に簡単に比較すると確かに差は1段以上2段以下な感じですね、あくまでトータル画質ではなくノイズ量のみを見た場合。

トータル画質で見ると、諸々の性能が上がっているからでしょうね、画質としてのバランスの良さは2段でも逆転する、3段はさすがに無理という印象でした。

saitama

何をもって1.5段分なのか良く分かりませんが、10年前というと2006年。さすがに2006年のセンサーと今のセンサーの差が「わずか」と表現するのはどうかと。

中村@つくば

感度(QE)は物理で決まっていて、開口率はほとんど限界まで上がっていて、ノイズももう十分に小さい(10電子位)ですから。ハードウェア的には技術で何とかなる問題ではないということでしょう。

名無し

2010年頃の進歩は裏面照射型CMOSの登場でしょうね。

yam

仮にセンサー自体の進歩が頭打ちでも、今の1インチセンサーカメラのように、ボディやレンズの小型化によって、より大きなセンサーを利用することが可能になるので、トータルとしての進歩はあるようには思います。

まま

カメラのこれからについてたまに思うことがあります。

性能の進化はいいことですが、ユーザありきの進化をして欲しいですね。

ダイナミックレンジや高感度耐性もどこまでが実用なのかを見定めて欲しいです。20EVのダイナミックレンジ、ISO100万でもノイズレスといったカメラが出てきてもその領域を使うユーザはごくわずかでしょう。

それより使い勝手の部分を改良して欲しいです。将来は最新kissが古い1D系を食う時代が来るのだろうか。

eddison

半導体イメージセンサーで肝となる部位様々ありますが、フォトダイオードの進化極めて小さく、周辺や使い方技術や応用(裏面照射やマイクロレンズや)の発展と、回路技術と利用可能な素子の低雑音化支えられたセンズアンプの性能向上で、従来では難しかった高画素化が実現できている面は否定できません。

フォトダイオードについては光子うけて電子に変換する効率をとるか効率を犠牲にしても、変換幅を広くとるかのジレンマとか絡みます。

メーカーサイドの見解いうかみる方向は様々で、いわゆる官能試験といわれる見た目によく見えることと、電気的な特性が優れていることとが必ずしも一致しないので、これを埋め合わせるソフト的な補正も含めた技術進むのはむしろ正常です。

素子自体の性能追求は何分に相応なコストと時間がかかり過ぎ、一方のソフトはこれらに対して容易に様々な実験も試作も可能ですから。

ただ、ラボレベルで未発表の素子自体であればもう少し発展しています。が、量産やセールスアピールとなる特性など欠け、埋もれるものも多数あります。

あまり詳しい事書けませんが、例えば画素数でのセールスアピールや出来上がる画像の良さは全くないがいわゆるダイナミックレンジを高めたもの(s社の製品やc社の製品よりなど比較にならないレベル)のCCDとか、特殊な用途でのみ使いどころがあるあまり儲からないセンサーとかはセールス上マーケティング上は残念ながら切り捨てられます。進歩としては高い次元であっても残念です。

これのセールスアピールやマーケティング上には、ある一定の影響力をもつ雑誌やweb等の各種メディア、写真家などの評価者の評価も気にせざる得ない事情もあり、最終的な製品を製造する各メーカーとの関係もあり、思う様な製品を作れない場合も有ると言うことです。

章夫

物理的な限界近くまではゆっくり進歩すると思いますが今まで以外の使い方、例えばグローバルシャッターなどできれば感度を犠牲にしてでも50%ハーフミラーにして片方をモノクロ片方をカラーにすれば高解像の白黒、高速連射しても白黒で動体を表示しつづけるファインダー、二つのデータからのノイズ除去など工夫合戦になるのでは。

m

1.5段分の基準が分かりませんが、高感度領域では大幅に進化していると思っています。

m2c

細かい理論や比較方法はわかりませんが、個人的には10年で1.5段の進歩は大きい気がしますがどうでしょう?

基本ペンタックス使いですが、例えば2008年のK20Dと、2015年のK-3IIで、1.5段性能が高い、

1400万画素が2400万画素になって、さらに1.5段も性能が向上。

つまり、元記事では「高画素化の弊害はない」と読めなくもないんですが如何なもんでしょうか?!

GB

このスコアは画素数を考えずにノイズやダイナミックレンジ等で算出されているんですよね?つまり素子当たりの技術の向上はもっと大きいけれど、高画素化によって相殺されて、センサー全体のスコアはあまり大きく伸びていないと言うことですよね。言い換えると、1.5倍にしか伸びていないのは(技術上の問題というより)市場があまりそこを求めてこなかったと言うことなのだと思います。

襤褸猫

いや、ISO400だと辛くなってくるかな、がISO1600だとギリギリ妥協、が1.5段の改善ですから。

今時の暗いズームレンズで室内撮影だとISO3200とか平気で使うので、1.5段の進化の恩恵は確実に受けていますよ。

Tr

ここ5年くらいで、カメラの露出の操り方が大分変わってきました。

まず使いたい絞りを決めて、被写体に適したSSをゆるーく決めて、

あとはISOはカメラ任せで適当、ってスタイルでも

だいたい良い感じで撮れてるってケースがかなり多いです。

なので絞り優先モードはほとんど使わなくなり、

今はほぼマニュアルオンリーになってます。

(露出を暗算出来るようなスキルは相変わらず無いですし、

自分の腕前は大して変わってないと思うんですが)

光量厳しいシチュエーションでも

被写界深度をコントロールした絵作りを楽しめるようになったので、

やっぱり技術の進歩の恩恵は感じます。

まお

1.5段は少ないですね。

10年前でも現役って事になりそうです。

RAWで撮影して現像だけ、後処理にすれば、

最新に近いですかね。

3

1.5段といっても、これだけ高画素化した上でですもんね。

ここ3~4年は確かに停滞してるとは思いますが、有機センサーでまた一気に高性能化できるといいですね