・Sony a7R III dynamic range improved, nearly matches chart-topping Nikon D850

- ソニーはα7R III のダイナミックレンジは15EVだと主張しているが、これは本当なのだろうか? ソニーは旧型よりもファイルの読み出しノイズを低減し、最終出力のダイナミックレンジを拡大し、シャドー部をよりクリーンにする方法を見つけている。

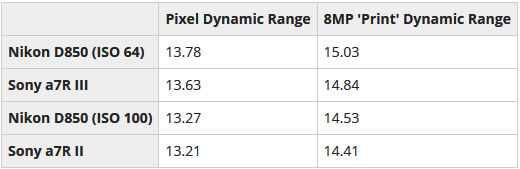

- 結果をまとめると、α7R IIIの最低感度のダイナミックレンジは、ピクセルレベルで13.6EV、DxOのテスト方法(8MPの縮小画像)で14.8EVだ。どちらにしても、ダイナミックレンジは旧型のα7R II から1/2EV近く改善しており、フルサイズでトップのD850に匹敵する性能だ。

- トップのD850は、最低感度がISO64であることに注意して欲しい。実際、ISO100では、驚くほど少ない読み出しノイズのために、α7R III がD850のダイナミックレンジを超える。これはライブビューで常にセンサーから読み出しをしているカメラとしては、素晴らしい結果だ。

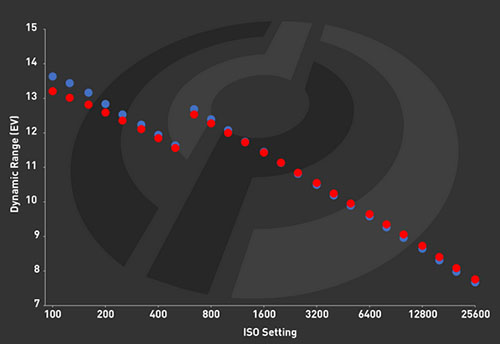

- 低感度では、α7R III がα7R II から1/2EV近くダイナミックレンジを拡大していることが分かる(青がα7R III、赤がα7R II)。そして、α7R IIIでは、高感度性能は全く犠牲になっていない。

dpreviewのテスト結果では、α7R III のダイナミックレンジはα7R II からかなり改善しているようで、最低感度がISO100にもかかわらず、ISO64のD850に迫る優秀な値になっているようです。低感度のダイナミックレンジを大きく伸ばしながら、高感度が悪くなっていないのは素晴らしいですね。

α7II持ち

初歩的な感想かもしれませんが、ISO400よりISO800のほうがダイナミックレンジが広いことに驚きました。

ナイトメア

これはすごい。

同一センサーでありながらこれだけスコアを伸ばしてくるなんて。

うまくポテンシャルを発揮していますね。

のの

〉ISO400よりISO800のほうがダイナミックレンジが広い

α7RII/IIIのセンサは、画素の読み出し回路を、低感度用と

高感度用で切り替えているのでしょうか?

α7IIとは傾向が違いますね。

55mmF3.5

ISO200以上使うなら一気にISO800まで上げたほうがいいってことなんですかね。他のセンサーでもこういう傾向あるんでしょうか。

ライト

センサーの進歩は留まるところを知らないですね。

しかしCMOSが主流になってから大分成熟してきて色々と力業で向上してはいるものの素人目にも分かるほどの劇的な進歩は近年は感じられないように思います。

センサーに附随する周りの進歩によりCMOSはまだまだ可能性を感じますがブレイクスルーにも期待したいですね。

としお

FUJIFILMだとダイナミックレンジを100%から400%まで任意に変更出来るのですが、400%を使う場合ISO800以上が条件となるのでそれと同じ感じですかね…

のの

ここで議論しているダイナミックレンジ≒SN比の大きさで、

FUJIFILMのダイナミックレンジ拡大はトーンカーブを変え

ることで同じJPEG256階調でも再現できる明暗範囲を広げる

ことを指しています。ダイナミックレンジ拡大=低輝度信号

を持ち上げるなので、必然的にISO感度の上がったJPEG画像

になります。100%と400%のRAWデータは基本同じで、JPEG

現像のトーンカーブが違うだけです。

Nozawa

ダイナミックレンジ拡張は、露出アンダーで撮影してからそれを相殺するように露出オーバーで現像するのを画像エンジンで自動化する機能で、むしろこのグラフの低感度側の挙動に近いように思います。いわゆるデジタルゲイン処理ですよね。

一方、このグラフでのISO600あたりより高感度側は、センサーの増幅器がアナログゲインをかけているのではないでしょうか。

QL

像面位相差AFを搭載しながらD850のISO100を超えるのは驚きですね。センサーメーカーのプライドを感じさせます。

予約開始5分で注文したのでワクワクしながら届くのを待っています。

ヒトま

シャドー部をよりクリアに、とありますが、正直シャドーよりハイライトを頑張ってほしいと思う。デジタルは白トビしやすいので。

のの

”シャドー部をよりクリアに”と”白トビしにくい”は、ほぼ同じ

意味です。ハイライトがとばないように露光を切りつめても、

シャドウがつぶれないので。

トーンカーブはどうにでもなるので、デジタルの適正露光を

考え直したほうが良いのでは?

撮影はハイライトがとばないように露光を決め、現像で好みの

階調に仕上げる。センサのダイナミックレンジを活用するために

Katsu

ISO400を使うより640-800まで上げたほうがダイナミックレンジが良くなるのは目から鱗でした。おそらく640でアンプのゲインを変更しているんですね。センサーは同じですが、1/2EVの改善(ソニーは1段と言っている)は、新しい信号処理システムによる、さらなるノイズ低減の実現が要因のようですね。

ねこアイス

先ずアンプのゲインを上げ、シャッタースピードを速くします。

例えば裏動作として、表記されたシャッタースピードの倍以上のスピードでシャッターを数回切り、微積分とか、ノイズ成分の分析を行えば、ノイズの差が判り難い領域を対数的に処理したりするとダイナミックレンジも増えて見た目のノイズが低減する効果が得られると思うのですが、その為には高速で動作するCPUとメモリーが必須でしょうから、ソフトに関わるハードウェアの改善等も行われているのではないでしょうか。

多分、決め手は対数処理の方法にあると思います。

素人の推測ですが、ISO感度を上げるという事は、弱い信号ではこの様な処理が難しいからと勝手に解釈しているのですが。