・Canon patent application that illustrates a hybrid DSLR and Quad Pixel AF Sensors

- この特許(20180124377)は完全には理解できていないが、いくつかの興味深い実施例が示されている。この特許はコンピューテーショナルフォトグラフィー(ライトフィールドカメラなどの、演算処理による画像生成を前提とする写真)のための複数のパララックス画像を取り扱うものだ。

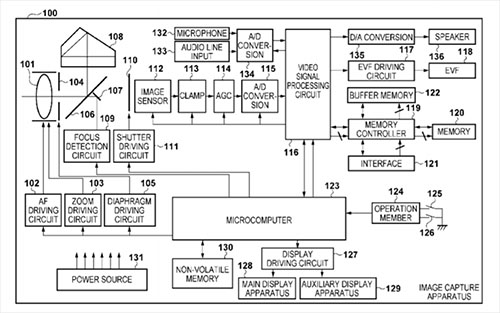

興味深い点の1つは、この特許の中で、クアッドピクセルAFセンサーが明確に示されていることだ。もう一つの興味深い点は、図表から、このカメラが明らかに一眼レフであることが分かる(ミラーとペンタプリズムがあるため)が、同時にEVFとその駆動回路も示されている点だ。

これは、キヤノンが本気でハイブリッドシステムとクアッドピクセルセンサーを検討していることを意味しているのだろうか? その可能性はあるかもしれない。

この特許のカメラには、ミラーとペンタプリズムがあり、同時にEVFも備えているので、確かにハイブリッド一眼レフのように見えますね。また、センサーにはクアッドピクセルAFが採用されているようですが、このセンサーがどのような仕組みで動作するのか興味深いところです。

ふく

4分割することで縦横関係なく測距が可能でしょうから

現行の2分割はまだまだキヤノンのセンサースコアが低かった(古いプロセスを用いていた?)

頃の技術で実現可能だったものであくまでも通過点のようなものなのでしょうね。

キヤノンは常にハイブリッドファインダーを研究しているようですし、

EFレンズを活用できる方法もあるフルサイズミラーレスを出すとの噂もありますから

フルサイズミラーレス用にはこれからもEFレンズを供給し、

ハイブリッドファインダーを実現できるタイミングで

フルサイズレフ機・フルサイズミラーレス機・フルサイズハイブリッド機

この3つをラインナップする戦略なのかもしれませんね。

398

デジカメwatchのDPCMOS AFの記事でこんなやり取りがありましたね。

https://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/interview/610313.html

以下引用

――画素を4つのフォトダイオードに分割すれば、横線検出可能なクロス測距に対応できそうですね?

宮成:一般論としては縦線検出用のAFセンサーで横線検出をしようとすれば、画素を縦に分割すれば可能でしょう。ただ、弊社として将来そうしたことができるのかはお答えできません。

引用終わり

これがある程度現実味を帯びてきたということでしょうか。

構造は理想的ですが、現状では製造やセンサー外の部分への負担が大きそうですね。それさえ克服できれば像面位相差AFの理想形となりますね。

きあのん

機材に詳しくないのでわかりませんが、高画素になればなるほどフォトダイオードの分割数は増えますよね?来たる5000万画素クラスで4分割ともなれば相当な測距点となり、素晴らしいとは思う反面センサーコストが心配になります。

cody

一眼レフの位相差センサーユニットがいらなくなるんですかね?もしそうなら、一眼レフの軽量化、小型化に一役買いそうですね。

passerby

疑問なのですが、これはカラーフィルターは4分割された画素とも共通の単色でなければいけないのでしょうか?全くの素人の妄想ですが、これも色違いのフィルター(RGBなど)になっていて、最終的には1画素として4つ合成・混合したら、リアレゾ、なんていう都合のよい話はないのかな?実際にどうやって4分割しているか、境界がどうなっているのかにもよるかもしれませんが。

どりゃー

画像センサーに今まで以上高度な測距機構が組み込まれるなら、ますます一眼レフである必要が無くなると思うのですが、もしかして非常に高度で明かしたくない技術をカムフラージュする為にあえて一眼レフにした開示資料ということはないのでしょうか?

匿名係長

キヤノンにとってDPAFは確かに一里塚に過ぎず、次のステップとしてQPAFに向かうのは自然な流れだと思います。

ただ、クアッドピクセルのRAWデータともなると、分割画素あたり2bit落ちの12bitだとしても単画素14bitの3.4倍ものデータ量になる訳で、DPの位相差検出処理でさえ高負荷で持て余している現段階では、QPの全データを読み出してソフトビニングでDP化してクロス測距するなんて芸当はとても現実的とは言えないでしょう。

まずは測距点でエッジ検出を行い、縦横どちらの線が優位かを判定してから、分割画素のビニング方向を決め打ちで選択してハードビニング…というのがQPAF導入の現実解だと思うし、そのような特許は既にキヤノンから出願されて特許第5856376号として登録になっています。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/PU/JPB_5856376/0610B1B3FCF76B070DA2FB50D58F667D

面白いのは、そこでQPAFの先行技術として引用されている特許文献1はニコンが出願した特許第4835270号で

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/PU/JPB_4835270/F49F17007E96B66874BB6BA217CA25EB

さらにそこで瞳分割位相差方式の先行技術として引用されている特許文献4がキヤノンが出願した特許第4027113号だということ。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/PU/JPB_4027113/7F6E4350D5BE7F520ABB8DC5D6A22860

CNお互い切磋琢磨し、凌ぎを削りながら瞳分割像面位相差AFに磨きをかけていってる様子が垣間見えてくるようです。

か

ブロックダイアグラムを見る限りは光学ファインダー時のAFセンサーもあります。

ライブビュー時にクアッドピクセルAFセンサーが使われファインダー内のEVFにその結果が表れるのでしょうね

愛媛みかん

DPAFは有効性の高い実用化された技術ですが、QPAFとなると合焦精度が格段に向上する可能性があるのでしょうか?

処理データの増加と合焦速度のバランスがどうなるか、興味深いですね。

匿名係長

>愛媛みかんさん

瞳AFを例にすると、瞳の輪郭部において横と縦どちらに分割すべきかを柔軟に選択することで、瞳全周分の信頼性の高い測距結果が得られるのがQPAFだといえます。

もちろん、積層メモリの帯域やFEP層・画像処理エンジンの高速高性能化も前提となりますが、得られた全周分の深度分布から瞳の傾き具合や、その分布のどこに合焦させるべきかといった高度な判断も可能になります。

合焦精度そのものというよりは、DPAFに+αの処理で全面において格段に信頼性の高い深度マップ得られ、その深度マップに基づいて(例えばAIを用いた)高度な判断が可能になるのがQPAFだと言えるかと思います。

最終的にはピントの歩留まりに大きく貢献してくるんじゃないかと思われます。

愛媛みかん

匿名係長さん、ご教示くださりありがとうございます。

信頼性の高い深度マップとAI(エキスパートシステム)を活用し、高速処理が可能なら、撮影スタイルが激変しそうですね。

近い将来の写真技術の革新が楽しみです。

匿名係長

>愛媛みかんさん

どういたしまして。

補足すると、深度マップの信頼性が向上することで瞳AFで期待されるのは、手前側の瞳の判定精度の向上だったり、瞳をロストしにくく、食い付き率が向上した瞳AF-Cだったり…といったことが挙げられます。

AF-Cの迷動がなくなることで、連写中の微ボケのカットも大幅に減ることでしょう。

QPAF以前にそもそもDPAFに馴染みがない方のために、その原理をレフ機の2次結像式位相差AFと比べながらそこそこ分かりやすく解説したキヤノンの文献(PDF)があるので紹介しておきます。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/itej/68/3/68_203/_pdf

DPAFは、F11のような小絞りからF1.4のような大口径の開放までを包含した測距瞳が特徴です。(上記文献の図3を参照)

そのため大口径の開放でも合焦精度が高く、小絞りでも位相差AFが可能です。

微ボケ領域の測距精度は十分高く、これが深度マップの信頼性とも相まってAFの食い付きの良さに直結するわけですが、大ボケ領域では位相差検出の元画像(DPのA画像とB画像)も大ボケするため測距精度が低下し、大ボケからの初動AF捕捉能力は(測距瞳が絞られた)レフ機の位相差AFに対してかなり見劣りします。

ボケが大きい大口径、超望遠、マクロ域では特に辛い筈です。

QPAFでも上記の課題は残ります。

これを解消すべく最終的には、測距瞳を絞った更なるマルチピクセルAFへと向かうことになるかと思います。

愛媛みかん

匿名係長さん、ありがとうございました。

非常に勉強になります。