・(SR3) Next generation SLT cameras coming with mirror flip up mode? Check the patent!

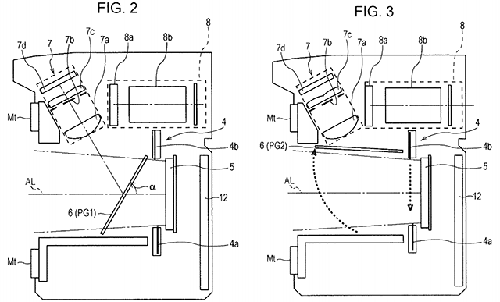

- 一週間前に、新規のソースが次世代の透過光ミラー機はフリップアップミラー(跳ね上げ式のミラー)を搭載すると主張していた。そして本日、私はフリップアップミラーがどうように動作するのかを、正確に記述したソニーの真新しい特許を発見した。詳細はfreepatentsonlineにある。

ご存知の通り、透過光ミラーはおよそ1/3段分の光を反射し、位相差AFに使用している。多くのこのサイトの読者が、ベストの画質を得るためにソニーがミラーロックアップモードを組み込むことを求めていた。次の透過光ミラー機は、2月~3月の発表が予定されている。

透過光ミラーのミラーアップ機構を望む声はかなり多いようですが、ソニーから特許が出願されているということは、将来の透過光ミラー機でこの機能が採用される可能性があるかもしれませんね。三脚に据えてじっくり撮影する場合など、MFやコントラストAFで十分な場合はミラーアップ機構があると重宝しそうです。

つぐすと

なるほど!こういうことか(笑)

HHP8

あの一枚、やっぱり無い方が良いのですね、、、

α大好き

α99から載せるべき機能な気もしますが・・・

なんにせよコレでAマウントが更に使いやすくなる事は間違い無いですね。今は星撮りをEマウントにLAEA-1を介してAマウントレンズで撮影してますが、この機能が乗れば普通にAマウント機で星撮りが出来そうです!

pol

まあAPS-Cじゃないと寸法的に無理でしょうね

こんな事よりも半押しで絞り込みをしておいてレリーズラグを減らすモードを追加して欲しいです

mouse

透過ミラーの有無で画像処理が微妙に変わったりして

masu

なんだか本末転倒のような気が…

rikken

これでコントラストAFが乗り、

タッチパネルが採用されるといいな〜。

musashi

同じ内容で日本でも特許出願されてますね。特許庁の電子図書館のサイトに行って以下の公開番号で辿れば日本語で見れます。

・特開2010-049134

ちなみに米国では特許登録されましたが、日本では特許庁から拒絶査定を受けて、現状では特許としては成立していないですね。特許の世界では一般的なことですが、他にも似たような内容の出願は(ソニーだけでなく他社からも含めて)まだまだありそうですよ。

ペンタトニック

どうしたソニー!デメリットよりもメリットの幅を広げればよいじゃないか!

ヘリコイド

ソニーのカメラはまず操作レスポンスの向上やバッファ増大など

このようなことよりも先にやるべきことがたくさんあるように思えますが・・・。

ぷん

TLMでまず高速にAFを合わせて、

細かい動きは像面位相差で合わせるんでしょうね。

どもん

TLMは像面位相差ができるまでの繋ぎ、というのは

当初から言われていたことです。

境界面が増えて撮像的には弊害しかない透過ミラー、

これをを通さずに撮影できるようになれば、

ようやくほかの方式と同じ出発点に立てるわけですね!

光量損失が解消されるのはもちろんとして、

高感度+光源撮影において多重ゴーストが目立ちやすいという弱点が

これで回避されるとしたら、非常に大きなこと。

ミラーの平面性、位置精度、繰り返し耐久など不安もありますが、

一眼レフ機を作っていた経験をどこまで生かせるか、でしょうか。

だったら、いっそのこと再度一眼レフを作るという手もありますが(笑)

綾紫

光路長が微妙でも変わるので、なんか、変な特許と思いますが、位相差AFで大まかに合わせ、その後、像面AFで追い込む、という方式ならあり得ますね。

さくらさくら

TLMは像面位相差ができるまでのつなぎ、

そして像面位相差はコントラストが高速になるまでのつなぎ

通りすがり

この図を見てると、OVFのミラーアップと同じでブラックアウトしてしまうんですかね?^^;

センサーに光量100%いくからEVF大丈夫っていうなら、透過光ミラーそもそもいらないだろうし・・・。

Pop

本末転倒ですよね。

ソニーはOVFを作りたくても技術者の問題で

作れないのではないかと勘ぐってしまう・・

タク

安価な入門APS-C機でEVFの視野率100%、高倍率、ハイアイポイントはとてもメリットがありますから、更にミラーアップ&像面位相差が付いたら最高の選択肢ですね。

oto

新しい技術をドンドン入れていくのもいいが、基本技術の部分も忘れないでソニーさん。

USPTO

musashiさんの言われる通り、古い特許出願(特願2008-214918)で、特許申請は特許庁で拒絶されています。この方式はα55と基本的に同じで、ミラーをアップするのは手動で、ダストを取り除く目的ですね。

megane

3年ほど前にTLMの特許が話題になった時も

ミラーアップ可能な構成でしたよ?

実際に発売されたα55/33は手動でしかミラーアップできませんでしたが。

Nobody

ミラーで反射させて測距離するためのセンサーが結構大きいのにびっくりしました。

Air

これ、α99の上位機からですかねぇ・・・。α99でも十分良くなったとは思うのですが、やはりミラーアップできるのならそちらの方が嬉しいですからね。

元Gユーザー

三層に向けてってことだと思います

三層センサーに移るさいにわざわざ画素欠けのある像面位相差使うのは本末転倒ですし

でもミラーショックがないのはα900世代からTLM世代になって確実にプラスにできていた部分なので、それならUVや赤外線のみを反射するような改良の方がいいんじゃないかとは思います

個人的に非常に疑問な点があるのですが、等倍重視の方にTLMを嫌う方が多いような気がするのですが、像面位相差の画素欠けって(sonyのは色情報をとれるようではありますが)どう評価されているんでしょうか

匿名

>元Gユーザーさん

ソニーの像面位相差は画素欠けありませんよ

位相差用の素子も色情報受け取れるので

1984

USPTOさん

>この方式はα55と基本的に同じで、ミラーをアップするのは手動で、ダストを取り除く目的ですね。

IPDLで「特開2010-049134」をみましたが、「詳細な説明」の【0060】から【0070】の箇所で、シャターに連動してミラーが動く手順が説明してありますよ。

(ご指摘の通り、査定種別は「拒絶査定」になっています)

余談ですが、TLMの弊害に関しては、個人的には、ffffさん同様、実用上「ほとんど」「ない」と思っています。それに、機械的な動作を伴うミラーアップにこだわるよりも、次世代のセンサーの進化の方に期待したほうが合理的ではないでしょうか。

AE

確かにα33/55が出た時にはミラーレスのAFは一眼レフに比べ大きく劣っていた。しかし最新のM4/3のコントラストAF速度とNEXの像面位相差CMOSによる動体への追従性をみると、これらはまだまだ進化途上の技術であり、ソニーは二正面作戦を改めミラーレスに注力した方がいいんじゃないか。

無論透過ミラーの技術も進化途上だけど、損失をゼロにすることは原理的に不可能だろうし、あえて透過ミラーを使うメリットが年々小さくなっている気がする。

PON吉

>ミラーショックがないのはα900世代からTLM世代になって確実にプラスにできていた部分

ミラーショックがないのはNEXなどのEVFミラーレス機のメリットであって、あらゆる状況でシャッタースピードが落ちるαは手振れのほかに被写体ぶれの確率もちょっと上がる。

加えてミラーアップ機と同じシャッタースピードで高感度も微増する。(つまり手持ち高感度撮影にちょっと弱いのと同意)。

だから相殺で長所にはならないと思いますよ。

TLMは何かを得るために何かを犠牲にする技術の一つです。

そこにユーザーが気付いているから、なかなか加点にはならない=ヒットしない。

もしそこにソニーが気付いているなら、TLM機をどう変えればいいかはわかると思うんですけど。この特許を使ったTLM機をどう作るか楽しみです。

月歌

手ぶれ、被写体ぶれ、ミラーショックによるぶれは、それぞれ原因も対処法も違います。同列に語るのはどうかと思いますけれど。

kou

>あらゆる状況でシャッタースピードが落ちるαは手振れのほかに被写体ぶれの確率もちょっと上がる。

簡単にはそうは言えないかと思います。TLMとミラーアップする機種とで同じ被写体を撮ってTLMの方がシャッタースピードが落ちたというデータがあるのでしょうか?早速私のNEX5でLAEA1とLAEA2(TLM搭載)を使用して85mmのレンズで昼間撮影して比較しましたがそれでも私には露出も品質も差がわかりませんでした。

ソニーはCMOSセンサーも製造している会社ですから、TLMで減光しても感度の上げたセンサーを使用して力技で互角であると判断してもいいのではないですか?実際のD600とα99のテスト評価もほぼ互角だったと思います。そうなってくればミラーショックがプラスと言っても間違いではないし、大きく犠牲にしているものは少ないと思います。ソニーとしてはそこを強調しても異物が光学系にはいるので良くないと思う人が多いのは仕方がないことですが、フルサイズ系一眼カメラとしてミラーが無い方が違和感があると思いこだわりながら残している感じもします。また売れないのはTLMだけでなくAF感度やレンズシステムが圧倒的に劣っていることもあると思います。だから来年はレンズも多く補強するのだと思うし、TLMミラーアップを行い互角の状態に持ち込みながら全く違うアプローチのカメラを企画しているのだと信じています。

PON吉

>同列に語るのはどうかと思いますけれど。

細かい技術論の観点では同列ではないですね。

でもそれらがいい写真を撮るという大目的の「弊害」という点で同列です。

手振れはいい、被写体ブレは嫌、

とか

ミラーショックは嫌、手振れはいい

とはならないでしょう。

あき

ニコン機などを使われているとあまり実感がないと思うんですが、α900は本当にミラーショックの大きいカメラだったんですよ。手ブレと違って抑え込むのも難しいし、これがなくなるのはかなり快適なんです。

妥協というと聞こえは悪いですが、実写への影響を抑制しつつ、その時点で最適な技術を組み合わせて製品を作るのは、どのメーカーもやっていることです。

TLMだけでなく、LPFやシャッター幕、一眼レフ機構そのものですらよりよい実写を得るためには邪魔な存在です。数年後には妥協の産物だったと言われているかも知れません。この辺は一眼レフ歴の浅いソニーでこそ柔軟にやれると期待します。

つくね

ミラーショックがないのは確かに快適ですし、ミラーのアップダウンに必要な電力消費が必要ないのも大きい気がします。

EVFになってα900より明らかにバッテリー持ちが悪くなったなと風景撮影などでは感じていましたが、こないだステージ撮影で連射を多用したら、バッテリー1本半で2700枚も撮影出来ました。900ではこんなことありませんでしたから。