43rumorsで、新しいAF方式を採用したパナソニックのセンサーの特許が紹介されています。

・Panasonic working on a similar Canon 70D phase detection sensor

- 最近発表されたキヤノンのEOS 70D は、画面の80%をカバーする実用的なAFエリアの像面位相差AFを備えた最初のカメラだ。スペック上では、このセンサーはミラーレスカメラのある種最高の解答のように思われる。

しかし、パナソニックのエンジニア達は北米特許8482657で同じような解決策を考え出しており、ここには多くの画像や説明が含まれている。このセンサーが近日中に登場するGX7に採用されているとは思っていないが、次世代のGHにはこの種の像面位相差AFが採用されると思っている。

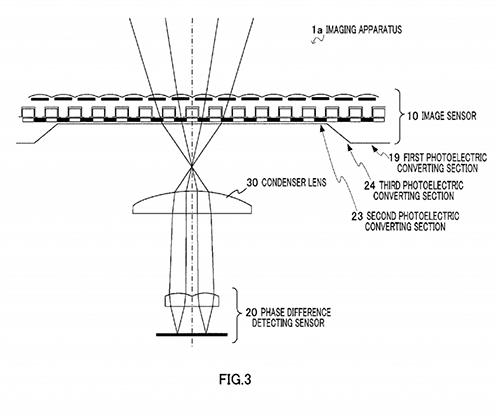

この記事からはこの特許の詳細はよくわかりませんが、撮像用センサーの後ろに位相差AF用のセンサーを置き、センサーを透過した光で測距を行うのでしょうか?

キヤノンに続いて、ソニーも次世代のセンサーで像面位相差AFの性能を向上させると噂されているので、パナソニックの新技術を採用したセンサーにも期待したいところですね。

tak

各社像面位相差の研究に熱心ですねぇ。

あれほど他社を批判していたパナソニックでさえ、コントラストAFでは動体撮影に限界を感じていたんでしょうね。

本郷の暇人

光を損している気がします。ソニーのTLMはセンサの前で、この方法は後ろで光を消費します。

>takさん

批判はしていないと思います。

m2c

やっぱりピントの精度の問題でしょうか?

ライブビューでの撮影のほうがAFがしっかりしているような感じがしていたんですよね。

全面AFアリアとかが主流になるのかな?

GX1ユーザ

この方法は画素の一部分だけ光を透過させるように作るもので、像面位相差では画素が完全に欠損してしまうところを、半分くらいの感度でもいいので取れるようにできるというもののように思えます(ちゃんと読んでませんが)。ソニーTLMよりは格段にマシな気がします。

Enu

そりゃ動体には位相差しかないでしょうからねぇ。パナも重い腰を上げた、と言うところでしょうか?

uiti

2-3年前の開発インタビューで

「ミラーレスで位相差の研究開発はしていますが、コントラストと位相差のスムーズな切り替えが難しい」みたいなことが書かれていましたが、近いうちに実装されてほしいとこ。

ろい

パナのコントラストAFは精度が高いことはもちろんのこと、静止画や動きが遅いものであれば他社位相差AF並みのスピードも併せ持っていました。

ただし、動きの速いものに関しては動作原理上コントラストAFでは処理しきれない場合があるため、像面位相差との併用というのは当然の進化方法だと思います。

あくまでもメインはコントラストAFで、おおよその位置決めだけ位相差の併用で十分だと思います。

あとは、どの程度のロスがあり、静止画画質にどれだけのインパクトがあるか、ですが…

megane

発明者の新谷氏は、たぶん元ミノルタのエンジニアですね。

senson.

これまでのm4/3のレンズは、位相差AFでどれだけのパフォーマンスが出せるのでしょう。

買い換えないと位相差AFの十分な恩恵が得られないなら現行レンズ購入を躊躇するケースも考えられるので、公式見解は早めに出したほうがメーカーユーザーともに吉かと。

ZA

現行のソニーの像面位相差は、画素欠損はなかったと記憶していますので、キヤノンがこれに追いつき、パナもこれに追いついたと言う事ではないですかね、このパナの方式なら現行の像面位相差のなかでは一番だと思いますが、ソニーの次期像面位相差の性能がどれほどか、ソニー対パナの技術対決は楽しみです。

武

停滞していたパナセンサーがようやく前に進みそうだけど

商品になるのが2014~2015あたりになりそうなのがなぁ

元Gユーザー

斜め読みですがこれは受光部に関しては光量損失はないですよ(受光部の厚み次第ですが)

演算部を受光部の裏から除ける事で受光素子を通り抜けていた光をイメージセンサの裏に通すというものです

元々IRなどの長波長の光はシリコンを通過しますし、イメージセンサに入って来た光も100%シグナルに変換はできていなかったはずです

そうした光をシリコン基盤の中で無駄にするんじゃなくて裏に通して位相差センサーに導入しようということかと

こちらでも何度か話題になった二層や四層センサの再奥を位相差にしたらいいんじゃないかという話と似たような話ですね

透過した光をさらにコンデンサレンズで集めていますが、素子や配線などもあり均一に散乱しそうもないイメージセンサを抜けた光をさらに集光してからセパレータ→センサで(ハイブリッド前提だとは思いますが)十分な精度と高F値に対応出来るものなのでしょうか

M.Sakurai

これを像面位相差とは呼ばないですよね?。

レフ機用の位相差センサーを撮像センサーの後ろに配置するように見えるから

厚みが増えるし、測距ポイントも限られるから、使用者にとってのメリットは

何だろうと感じます。

このやり方にしても70Dのやり方にしても、測距をカラーフィルターの後で行うと

レンズ駆動や被写体の移動に伴って、同じ測定点を順次異なる色で見る事になって

しまいますし、そもそも静止状態でも左右(又は上下)の画像の中の被写体の

同一の点ですら左右(又は上下)の画像で異なる色で見る事もあるので、

一旦フルカラー画像を生成して輝度情報のみに変換する等しないとAF演算が難しく、

演算量が多くなり時間がかかるので、あまり動体向きとは思えず、

そこまでして位相差AFを入れる必要性に疑問も感じます。

にゃむ

>M.Sakuraiさん

おっしゃるとおりスマートなやり方には見えないですね

通りすがり

光を透過させるぐらいシリコン基板を削ると平坦性が出せません。

上面の絶縁膜の応力でシリコン基板が反ります。

なので現実的には裏面に光学ガラスに貼り付けてでないと無理ですね。

少なくともイメージセンサーの開発を知らない人の特許ですね。