・First Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art lens test

- Xitek(※大元の記事は既に削除されているようです) が、シグマ50mm F1.4 DG HSM Art と他の3本のレンズ(ソニーT*50mm F1.4ZA、ニコン58mm f/1.4G、ツァイスOtus 55mm f/1.4)の比較を掲載している。シグマは、新型の50mm Artの性能は、4000ドルのツァイスOtus 55mm F1.4 に非常に近いはずだと既に述べている。

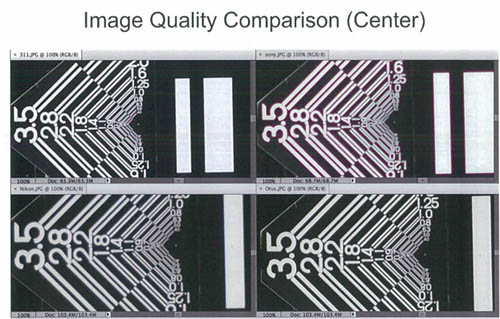

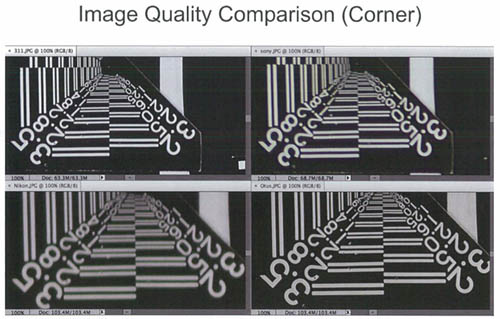

画像は左上がシグマ、右上がソニー、左下がニコン、右下がツァイスです(※元記事にもう少し大きな画像があるので、参照してみてください)。

画像を見る限りでは、解像力に関してはシグマは周辺部までシャープで、確かにかなり高性能なように感じます。後は、ボケ味が気になるところですね。

rikken

シグマ50 1.4Artは5Dmk3なんでしょうか?

はやくd800Eでの比較も見たいです。

周辺減光が最少で隅々までクリア、

デザイン・価格とともに素晴らしい。

AFに磨きがかかってくれれば、

もう何も言うことはないでしょう(^_^)

法務太郎

もちろん解像力は高ければ高いほどいいのですがあとは気になるお値段がいくらになるかですね

7Dmk2切望

ツァイスすげー!!!と思ったら4000ドルもするんですね...orz そう考えればシグマすげー!

ネクサス6型

値段を考えるとシグマの解像力は凄いな。

しかしソニーは赤いな~。

RGVΓ

かたやレトロフォーカスのOtusに比して古典的な変形ガウスタイプのシグマArt50mmでこの解像度は素晴らしいとしか言いようが無いです。まるでマクロレンズ並みの解像度だと思います(シグマは光学技術の矜持をついに持つに至ったのか!)。更に感想を言えば解像度は同等ですが文字のクッキリさ(明瞭度)ではシグマArtがOtus以上の描画のように見えます。Otusの40万円とシグマArtの10万円弱(予想)だと誰がが考えても選択の余地は無いでしょう。尚、ボケ量の多さではレンズタイプの基本で考えるとガススタイプの方が有利になります(ボケの味付けは、どの収差をどのくらい残すかによって変わりますが)。

abi

シグマすごいですね。ツァイスとの関係はGT-Rとポルシェみたいなものでしょうか。

あっきー

解像度が高いのは非常に魅力的ですね。

後は逆光耐性やボケ味、収差などが気になります。

rikken

40cm 1:5.6 を考えると

更に魅力的ですね。

24Mのapscならトリミング

すればマクロ並でしょう。

茶太郎

CP+で社長が「凄いレンズです」と自信満々でしたからね~。解像以外の評価項目を差し置いてもコスパは素晴らしいですね。あとは値段で評価が上がるか平行線となるか。10万円弱なら評価アップでしょう。

ウォルサム

>>RGVΓさん

公式サイトの光学系を見る限り、変形ガウスタイプには見えないのですが・・・

旧型の50mmのことではないですよね?

http://www.sigma-global.com/jp/lenses/cas/product/art/a_50_14/specifications.html

QWERTY

シグマさんは、DP Quattroといい、高品質、高コスパを追求する古き良き日本企業の鑑ですね。

ただ、ニコンとの訴訟で賠償金を支払ったら、開発が滞るかもしれないというのが懸念事項ですが。

PPG

4000ドルの、というのが枕詞になっているOTUSですが、これからは、シグマに負けてしまった、というのが枕詞になってしまうのでしょうかw

mo

シグマ、やりましたねえ。GT-Rとポルシェというのは、うまいですね。

Anonymous

このデータの信憑性ってどうなんでしょう?

私は持ってないから何とも判断できないんですが、ニコンの画質悪すぎません?こんなに酷いレンズなんですか?

ピントが合ってないだけって事は無いですよね???

それに、文字のサイズが違いますよね?同じサイズなら少し見え方が変わるかも?サイズ大きいほうが不利な気がするのですが

1256

これはレンズの重い順でしょうか? 後は50mm単なのでボケぐあいを見てみたいですね。

ドナドナ計画中

Sony なら SEL55F18Z と比較して欲しかったです。Nikon の 58mm も解像度勝負のレンズではないですからね。

それにしても楽しみなレンズです。

ob

否が応でもArt50mmに期待してしまいますね!

45~50cmの最短撮影距離が多い中、40cmはかなり頑張ってると思います。

ですが、皆さんと違って少し慎重に見ている部分もあります。その理由は主に3つです。

※N/Cの純正レンズと比して(仕方がありませんが)AFの精度に信頼性が欠ける点。

単純な超音波制御の駆動性ではなく、焦点距離毎の合焦精度やフォーカスシフトが起きるレンズが多い事でシグマは信頼がおけません。

※絞り込みによる、画力の向上が薄い点。

※非球面レンズの扱い方(配置)が良いとは思えない。

この3点は純正レンズが未だにシグマレンズの一歩先を進んでいる点だと思いますが、開放~F4前後を比較すると、写りに関しては純正プライムレンズと変らない… 部分的には凌駕していると感じます。もはやコスパが良いだけのレンズではありませんね。

会津工場開設以来シグマを知る身としては、写りでZeissを捉えると謳われるまでになった現状を眺めると、慨深い物があります。これからも頑張って欲しいです。

RGVΓ

〉ウォルサムさん

レンズ後方のパワー配置がガウスタイプになっております。一見すると補正レンズ群に見えてしまいますが2枚のメニスカスレンズの対象形のガウスタイプになっています。シグマのHPに掲載のディストーション防止の対象形とはガウスタイプのことを指しているのだと思います。但し、このレンズのミソのレンズ前方群の役割は難しくて私にはよく分かりません。

なするすん

シグマもすごいけど、otusはやはり圧倒的。

to

他社でもシグマぐらい大きく重く作っていいなら

同様の画質が実現できるかもしれませんが、

まず企画が通らないでしょうね(笑)。

やまchan

用途に合わせて使い分けすれば良い事です。

シグマのこういうカミソリ描写は、必要なときは欲しくなるものですよね。

どりゃー

やはりシグマArt50/1.4は素晴らしい性能を誇るのですね。

CP+ではOtusのカットモデルもあってすげえ光学系だと

驚愕したし、この両者は標準レンズではなく

性能第一のスペシャルレンズを造ったのだと思います。

構成がこのクラスでは別格で従来の常識からみたら

凝り過ぎです。

ニコンやキヤノンの技術が及ばないわけではないが

カメラメーカーではラインナップの整合上

こんな突出した50ミリ(55ミリ・58ミリ)は出せないでしょう。

もし超高性能レンズ競争がエスカレートしたら、

半導体露光装置並の複雑な光学系まで突き進んだりして。

一本数百万円とか。

特級厨師

フローティングにより後群を移動させていることからも

レトロフォーカスによく見られる特徴が出ていますね。

レトロフォーカスには

後群にトリプレットを使用したものがあります。

これは後群にガウスを使用したものです。

一眼レフはバックフォーカスが長いので

広角になると必然的にレトロフォーカスタイプとなります。

35mmくらいからが普通ですが

このレンズは35/1.4から得られたものを応用しているのでしょうか。

レトロフォーカスの場合

前群の力で光を集められるため

周辺光量不足を軽減できると言われます。

ただ問題点があり

前後で負・正の非対称型となるために

収差の補正がガウスなどの対照型と比べ難しくなります。

しかしこの点はよく補正されているようですね。

またピントが合っていない部分は

湾曲と非点収差が出る点もレトロフォーカスの特徴です。

なのでこのレンズでボケはどうなるかが興味深いところですね。

まあそこがイマイチでも解像番長の栄誉は確定か、と。

ニコンのNikkor AF-S 58mm f/1.4G は

近接撮影では球面収差を入れているとのことなので

解像チャート撮影では良い結果 出ないでしょう。

見たところボケが綺麗な大変良いレンズだと思います。

KO

比較にされているニコンの58f1.4mmは縞ボケにはならないボケ味重視で、逆光時に強いナノクリ、385gという軽量なレンズという特色があってウケてる訳で、近接撮影でのシャープさをウリにしたレンズでは有りません。

開放からシャープなレンズが欲しいなら2万で買える50f1.8mmというコスパの非常に高いレンズが有るので既存ユーザーにどこまで響くかが勝負になってくると思いますね。

sto

> RGVΓ さん

2枚の凹メニスカスを基準に対象系+前群という構成はotus1.4/55も同じですよ。

餅ゼリー

高解像力のレンズの要求が高まって来ているのも、センサーの高画素化による恩恵でしょうか。

キヤノンもそろそろフルサイズの高画素モデルを出さないと、新しいレンズとの整合性が取れなくなってきましたね。

ぬこ

ニコンの58mmは方向性がまったく異なるのでこれでいいです。一般的にはボケが良くなるほどに解像度は下がります。それは最近まで頑なにMTFを非公開としてきたタムロンの旧レンズ群が証明しているではありませんか。シグマのこの玉はおそらくボケに関してはかなり硬いと思います。ツァイスの4000ドルするやつは、解像度&ボケという両面を求めた結果、こんな値段になっちまったぜという見本。あるていどの価格帯でボケのみを求めればニコン58mmに、解像度を求めればシグマ新50mmになる。そんなところでしょう。

x

解像度の比較テストにニコンの58mmを混ぜて来る意図がよく分からないですが…

日本企業3社の中だけでもこれだけ色々な味付けのレンズの中から選択出来るのは素晴らしいなと思います。

いぶき

これは、レトロフォーカス要素のあるワイドコンバーター付のダブルガウスって考えていいと思います。

初めの2枚で焦点位置をレトロフォーカス方向に調整すると同時に集光力を稼ぎ、

次の3枚がワイドコンバーターで、

後半8枚は焦点距離長めのダブルガウス。

ダブルガウスは50mmでつくると収差が出やすいので、60mmぐらいがつくりやすいそうですよね、Nikonの58mmもそういう経緯だと思います。

しかしそれでは標準レンズにはならないのでワイドコンバーターを前群に配置して焦点距離を補正し(この手法はNikonが特許をとってたような…?)、

さらにダブルガウスの口径を単純に大きくすると収差が出やすいので、最前群に集光するためのレンズ2枚を配置して大口径を実現する、と。

実に理詰めな設計だと思います。

ぱんた

右下が一番自然かつシャープな描写にみえましたがツァイスですか・・・

気になったのは使用されてるカメラで

ソニーとニコンレンズはそれぞれ純正として

シグマとツァイスは何のカメラなのでしょうね。

白色のコントラストの感じからすると

シグマはキヤノンでツァイスがニコンで

チェックされているような気がするのですが・・・

星撮人

自分の使い方にとって、解像番長は大いに歓迎 SIGMAは70MACRO/150MACRO また解像番長ではないけど15/2.8 8/3.5などの魚眼 勿論Art35など、星撮りに適したレンズが多くて、欠かせないメーカーです 早く広角単焦点系もArtで更新して欲しい

kgvd

>>KOさん

Otusにしろ、Σ Artにしろ、価格より写りを重視するユーザー向けですね。

純正1.8シリーズに満足している方を対象とは考えていないと思います。

多くの方が楽しめる安くて良いレンズも必要でしょうが、高くてももっと良いレンズを求める層もまたあります。

そう言ったユーザー層向けの製品だと、まず認識を改める必要があるでしょう。

Otusは実写をすると価格も含めて納得出来る、素晴らしい異次元レンズでした。

Σ Artがどこまで近づけるのか、非常に楽しみです。

RGVΓ

いぶきさんの前群がワイコンではないかとのお話は大変興味深いです(ニコンの特許というのが時節柄ビミョウですが)、ご説明ありがとうございます。Otusが広角でもないのにレトロフォーカスにしてるのは究極のテレセン性能を求めた結果だと考えています。かたやシグマArtが見かけ上の負+正のレトロフォーカスになっているのはテレセン目的ではないと私は考えています。前群の負パワーで発散光束させることで後群の正パワーののダブルガウスの周辺光量低下を防ぐことでダブルガウスの弱点を補ってるのではないかと思います。シグマArtの後ろ玉は相当大きいとの噂も聞きます(ディスタゴンの後ろ玉はどちらかというと小さいものが多いと思います)。あと広角ではありませんので前群の負の屈折力をさほど大きくとる必要はないのでレトロフォーカスタイプにつきものの非対象に伴う収差補正もそんなに心配は要らないものと考えています。尚、私はY/Cツァイス使用者で基本的にはCZファンです。早くシグマArt50mmの実際の写真を見たいですね。

ヨシp

シグマ50 1.4Artは5Dmk3

ソニーT*50mmはα99

ニコン58mmとツァイスOtusはD4でしょうかね。

価格の近いところのレンズをチョイスしたのでしょうが、この比較はニコンとソニーが可哀想過ぎます。

しかしながらニコン、ソニー共にこれほどの色収差がピント面に表れるとは驚きです。

アウトフォーカスにはさらに盛大に出るのでしょうから、絞り開放は使いにくいですね。

H

50mm Artのコードネームは311なんですね。

50mm DGが310のようなのでたまたまなのでしょうけど、会津ここにありというレンズになってくれそうですね。

ボッテガべね太

otusは周辺光量落ちがかなり大きいですね。

いくら解像度が高くても開放でけられた様な絵になってしまうと使いたくないです。

絞ると改善されますが、当然他社の解像度も上がってゆきます。

シグマも二段絞ると解像度が上がる味付けにしているそうですが、

そのときotusを上回るような数値を叩き出す事を期待します。

日本の技術力を世界に見せつけてほしい。

大井町

この超絶性能のために、超巨大なサイズと重さを許容できるか?

実際に使ってる人を見たら敬礼しちゃいそう。

襤褸猫

Otus 1.4/55も製造はコシナですからね。設計はドイツ、って言ってもクオリティを保ちつつ量産できる設備があちらには無かっただけなんじゃ、という気も(笑。

それにしても、シグマの50mmF1.4、チャートに写る線が細くて良いですね。APS-Cの24MPのピクセルピッチでもまだまだ余裕がありそうです。

早くさまざまなシーンでの実写を見てみたいですね。

A77

>値段を考えるとシグマの解像力は凄いな。

しかしソニーは赤いな~。

F1.4~1.8レンズ開放の等倍で、

この程度の色収差は普通に出ます

知っている限りでは、

プラナー85mmF1.4

35mmF1.4G

オリンパス75mmF1.8など

重要なのは、収差を限りなく補正したレンズが

正しいとは限らないということです

蒸留水より沢の水が美味しいのは、不純物を含むから

ボケ味は、球面収差を取り切らず、あえて残すことで生まれます

RGVΓ

ダブルガウスレンズの焦点距離の調整は通常はレンズ後端に補正用凸レンズを数枚追加して50mmに調整すると言われていますが、レンズ内ワイコンを追加することでの焦点距離調整は確かに特許モデルになりそうですね。但し、レンズ構成図を見ると どちらかとういうとOtusの方が後群のダブルガウス部分の対称形での前玉と後ろ玉のの比較では前玉がより大きくなっているようです(中望遠のガウスレンズっぽいです)。シグマArtのダブルガウスはレンズエレメントの大きさも含めての前後対称になっていてより収差が発生しにくいようにしている苦心の跡が窺えます(なので色んな意味で大丈夫かと)。ご存じの方も多いと思いますが、ダブルガウスタイプのレンズは発想自体はライカやCZが考えたものですが実用化(使いものになるように)したのは(SLRで打ってでた)日本の光学メーカー(の優れた技術によるもの)だと言われています。なので、私はシグマがダブルガウスタイプで解像度番長を狙う意義は大きいと思っております。

DaB

いまでこそ世界で売られるGT-Rですが、ポルシェの前を走った伝説はあくまでローカルな伝説なんで。

シグマにはグローバルブランドとして、プアマンズなんとかじゃない立ち位置を築いてもらいたいところです。

NN

これf値いくつでの写真なんでしょう?

絞ったらどのメーカーも50mmは全部シャープですからね。

開放である程度シャープならあとはボケとコントラスト、逆光耐性のほうが大事。

信憑性の問題もあるし、いずれにしても実写を見ないと判断できませんね。

ヨシp

NNさん

開放ですよ。

これで絞り込んだ画質だったら、ニコンとソニーは大問題です。

ma

レンズの評価が画一的になって、純正レンズと解像力で競合、

結果、サードパーティーの締め出しに動く、

という事にならなきゃいいんですが、

でも、解像力重視になるのは仕方ないんですかねぇ?

実際、その方が売れるんでしょうし…

フニャフニャ

まるである程度絞ったかのように錯覚するほどの解像。

シネ応用のレンズがこれほどとは,,,と同時に、

スチール用のレンズは、市場と価格の兼ね合いなのか、

妥協の産物という商材なんですね...

なかむらや

ここまでの収差補正をして焦点距離以前、以後の光線のばらけ具合を均等にするのはなかなか厳しいと思います。例えば焦点距離2〜3m以降のみに絞って玉ボケを綺麗に見せる、ということは出来るかもしれませんが。

あえて収差補正を弱くしてボケを綺麗にしてもサードパーティ製でそれで訴求するのは困難だと思うので、高画素化の流れの合わせて収差補正を徹底するシグマの方向性は妥当かと思います。

それがartかと言われれば人によって意見が分かれそうですが、自分はこのレンズ欲しいです。

RGVΓ

例えば人物を撮影する時に開放から解像度が高過ぎると(粗が見えすぎて)困ることも有ると思います。だから85mmだと開放時は少し甘いくらいの方が良いのかもしれません。50mmの場合は撮影する対象によっていろんな性格のレンズが沢山あっていいんだと思います。解像度が低いレンズが妥協とは思いませんね。解像度はただ単に一つの尺度程度かと。癖玉もまた魅力が有ると思いますしね。全ての被写体に万能のレンズなんかはどこにも無いと思います。

ポッキー

F1.4でカリカリに解像することに意味があるんじゃないですかね。

art35mmもそうですが、他の同一焦点距離、F値のレンズと比べて3Dかと見まごうような立体感を感じます。

ぽぽぽぽーん

>それがartかと言われれば人によって意見が分かれそうですが

確かに新しいシリーズネームはすこし単語のイメージ先行で実写とのリンクが乏しいですよね。

シグマに限らず、日本人はどうしてシリーズ名を大げさかつ観念的にしてしまうのかなと思います。

ニコン58mmF/1.4Gの方がArt的で、シグマ50mm F1.4 DG HSMの方はFine的に感じますが、実写はどうなんでしょうか。楽しみです。

みそねこ

この隅のキレ、解放とは思えない

このレンズ自体がsigmaによるartだと解釈できる

RGVΓ

ライカレンズのことは殆ど知識が無いのですが、ズミクロンで採用された空気レンズを今回シグマが採用したのは現在でも効果が有ると考えてのことか或いは単なるリスペクトなのかが良く分かりません。貼り合わせガラスによる色収差の改善は有名な効果なのと、ズミクロンの初期には放射性の酸化トリウムガラスから非放射性の酸化ランタンガラスへの移行期でも有ったみたいなので余計に分かりにくいですね。今の技術だとバルサム切れの心配もないでしょうから、現在でも空気ガラスはそれなりの効果があるということなのでしょうか。

PPG

RGVΓさん、自分も新しいレンズ古いレンズといろいろレンズを試しているのですが、結局なぜかデジタルでは使いにくい京セラ時代のCONTAXに戻ってきてしまいますね(Gとか最悪です)。レンズ好きの人でそういう人は少なくないようですが、たぶん光学特性と個性とのバランスが良く、シャープでも硬くなりすぎないのがいいのかな、と思っています。自分は新しい写真表現を開拓する気はまったく無いですから、最近のレンズはどれも硬めでどうもいまいち使い方が分からなくて困っています。上で長々とで恥ずかしい一般論を書いてしまいましたが本音は違うということですねw。

RGVΓ

〉PPGさん

私はC0NTAXのフィルム機をメインで使用していますのでデジタルのことは殆ど分かりませんが、先人逹が築いてきたレンズ光学技術がデジタル補正によってアウトプットの結果さえ良ければ状態になるのが残念に思うだけなのです。だから真剣に光学技術の研鑽に取り組んでいるように見えるシグマやコシナが好きです(両社はCZとの関係で裏で繋がっていそうですし)。シグマが考えるArtの概念については私もPPGさんに同意しますが、最先端の性能を目指すことが将来の標準になるとシグマはArtについてと考えているということをハッキリと宣言する必要はあると思いますね(Artという言葉の意味は非常に曖昧なので)。あと、余談ですが富岡光学の品質のレンズを現在復刻させるにはOtusに近いコストになるような気がします。

PPG

RGVΓさん、自分も普段からフィルムとデジタルを使っていますが、デジタル時代のAFレンズでフィルム時代の最終期に作られたMF単焦点レンズを超える魅力のレンズはなぜか非常に少ないですね。しかもフィルムでは素晴らしい描写のレンズをデジタル機につけても駄目な場合も多いですし、自分のように大きさまでこだわるとデジタル機はレンズ選択が非常に難しいと感じています。ちなみにフィルム機は京セラ135とマミヤ120で、画質は最高ですがはっきりいって面倒くさいので、なんとかデジタルでも自分の納得できる写真が撮れないものかと日々時間を無駄にしているというわけですがw。

良吉

ツアイスは、中望遠にワイドコンバーターを付けたものですね。なぜ、そんなことにしたかと言うと、実は像面湾曲の補正が目的なんです。

ダブルガウスの一番の欠点は、像面湾曲悪化の原因であるペッツバールの和が良くないことで、この辺がレトロに劣ります。

そこでツアイスは、わざと大きな焦点距離のダブルガウスに凹面を主体とするワイドコンバーターを加えたわけです。ペッツバールの和が一桁少なくなるそうで、像面湾曲はかなり改善されているのでしょう。見本画像でも、ツアイスは周辺画質の良さに特徴が見られますね。

前後非対称は歪曲の補正が難しいのですが、デジタルの時代になって現像ソフトによる事後補正が可能となったため、こんな設計も成り立つように思います。

同様の考えは、ソニーのEマウントレンズの24/1.8にも見られますね。

RGVΓ

〉良吉さん

ペッツバールの和のご説明についてですが、ダブルガウスは正成分が強くて相殺されるべき負成分が少ない為に和が大きいのであって前群に相殺可能な負成分があれさえすれば良いだけとは違うのでしょうか。公式では(焦点距離×屈折率)の逆数の和となっていますので絶対値の大きな(=大きな屈折率のエレメントによる)正負相殺の方が有利なのでしょうか?。よく分かっていませんので教えてくださいませ。尚、私の虎の巻は朝日ソノラマの小倉敏布氏著「写真技術の基礎と発展」です。

Kei

今日ラスベガスのWPPIのシグマのブースでこの50mm 1.4が展示されていて、シグマ所有のカメラで試写してきました。画像持ち帰り不可です。シグマのレプによると、発売は四月初旬、価格は$1000以下に抑えるべく努力中との事でした。

オートフォーカスが現行モデルよりかなり早く、ワーキングディスタンスもかなり改善(近い)されてました。新50mmは今回のWPPIのためだけに日本から送られてきて、ショウが終わった直後に日本へ送りかえすとの事でした。かなり楽しみです。

kou

sigmaすごいですね。しかし、ニコンはボケボケに見えてしまうし、ソニーはパープリンがひどい、2社にとってはあまり嬉しくない比較に思えます。

良吉

>ペッツバールの和のご説明についてですが、ダブルガウスは正成分が強く

ガウスは、絞りを挟んで前後に正エレメントと負エレメントを持つ構成ですが、中間の負エレメントは、トリブレットの中間を前後に分けたものに等しいので、一枚分の力しか無く前後の正が強いことになります。

レトロなどのように前群に大きな負エレメントを加えると、負の力を大きくすることができるのでペッツバールの和が改善できると言うわけですが。

サクヤちゃん

やっぱOTUS凄いね。しかし値段は1/4程度になると思うので、SIGMAはかなり頑張っている。ニューノクトは味系のレンズとは言えちょっと残念な感じ。ニコンはD800/E出してるんだからもう少し解像度重視しても良いと思うけどねぇ。