・Sony FE 24-105mm f/4 G OSS (SEL24105G) - Review / Test Report

- 鏡筒はハイクオリティなプラスチック製で、造りはGMシリーズのレンズよりも若干劣るかもしれないが、それでもなお、プロ水準にある。

- このレンズは小型でも軽量でもなく、大きさは、このクラスの一眼レフ用のレンズと変わらない。

- ズームリングとフォーカスリングは滑らかに回転する。望遠側にズームすると鏡筒は伸びるが、最も伸びた時でもガタツキは全く見られない。

- AFモーターはダイレクトドライブSSMで、静かでとても速い。AF精度も非常に高い。

- 手ブレ補正は、実写では3段分前後の補正効果だった。

- 歪曲は自動補正有効時は、24mmでわずかなタル型(-0.69%)、中間域でわずかな糸巻き型(70mmで0.7%)で通常は問題ない。未補正のRAWでは、24mmで-4.6%の非常に大きなタル型、望遠側では3%を超える糸巻き型で、歪曲は芳しくない。このレンズは自動補正前提のレンズだ。

- 周辺光量落ちは、自動補正有効時は穏やかな値(24mm開放で1.22EV)でほとんど心配は無い。未補正時(周辺光量も歪曲も未補正の時)では状況が全く異なり、24mmでは四隅は、基本的に真っ暗(F4で5.35EV、F5.6で4.12EV、F8で3.28EV)だ。このレンズは前玉が小さすぎる。歪曲の自動補正使用時は、隅の真っ暗な部分は(切り取られて)無くなる。

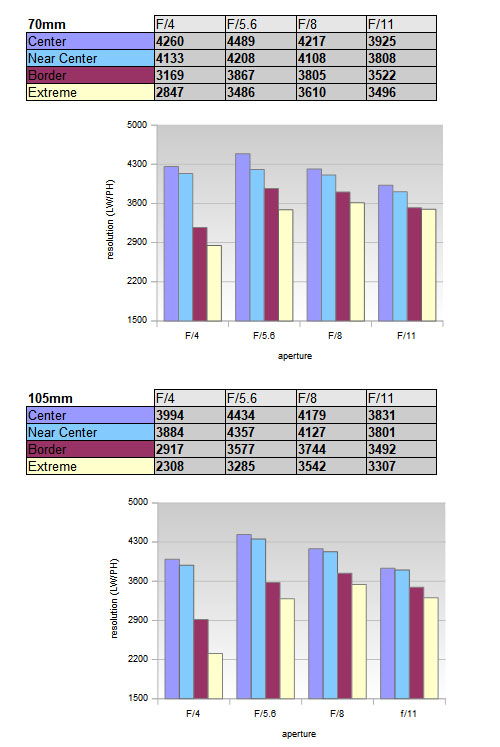

- 解像力は、24mm開放では中央付近は極めてシャープで、周辺部も良好~とても良好な値だ。隅はそれほど優れているわけではないが、それでも良好の範囲内だ。40mm開放では周辺部は非常に甘いが、F5.6に絞ると大幅に改善し、良好~とても良好な値になる。

- 70mmでは周辺部と隅は再び開放から良好になる。105mmでは開放で中央の解像力の低下が目立つが、それでも、とても良好な値を維持している。周辺部は開放ではまた甘くなるが、F5.6ではとてもしっかりした解像力になる。このレンズの解像力は、42MP機での標準ズームテストとしては、満足の行くものだ。

- 倍率色収差は、24mmのピーク時で平均2.3ピクセルで、絞ると1.7ピクセルに改善する。中間域では色収差は減少し、望遠側では再びわずかに増える。倍率色収差はこのクラスのレンズとしては良好だ。

- 玉ボケは開放からF8まで円形が維持されているが、ボケの内部は同心円状で、とてもうるさい。しかし、このようなボケは、このクラスのレンズでは普通のことだ。通常のボケは、後ボケはとても良好だが、前ボケは少々輪郭が目立つ。

- このレンズは、中央の解像力はFE24-70mm F2.8 GMに及ばないが、隅は、この種のレンズとしては意外なほど良好だ(少なくともF5.6に絞った時には)。歪曲と周辺光量落ちは、通常、後処理(自動補正)で対処するので、エンドユーザーの視点では不満は無いだろう。とは言うものの、ニコンやキヤノンは(光学的に)上手く対処しているので、このレンズが自動補正無しでは使えないレンズなのは少々残念だ。

- FE24-105mm F4 G OSS は欠点の無いレンズではないが、キヤノンのEF24-105mm F4L IS II やニコンのAF-S24-120mm F4 G VRよりも優れており、ソニーのユーザーに推薦できるレンズだ。

光学性能の評価は3~3.5点で、このクラスのレンズとしては良好な評価になっています。解像力は、焦点距離によっては開放で周辺部や隅が甘くなるものの、全体としてはライバルよりも優れているようです。

周辺光量落ちに関しては、24mm開放で隅が5.35EVという極めて大きな値で、絞ってもあまり改善しないのが気になるところですが、歪曲補正を有効にすると、隅の極端に暗い部分は切り取られてしまうようなので、自動補正を使えば問題はなさそうです。

ふく

ミラーレス、レフ機ともにこの手のレンズはどこも苦労しているようですね。

他のレンズでは驚くような性能が次々と出てきていますが、

4倍の標準ズームの進化の遅さを見るとまだまだレンズの開発、製造というのは

人の経験やカンが重要なアナログ技術の賜物なんだなと感じます。

ルミノ

写真は自動補正できるけど、動画撮影時は歪曲補正できませんよね?

すると、歪曲が気になる人で動画撮影中心の人にはあまり向かないかもしれませんね。

ponpoko

動画の時は16:9になるので四隅は使わないから問題ないと思いますよ。

弱夫

このレンズのよい点は、寄れる所だと思います。

キャノンやシグマのライバルレンズは45cmまでしか寄れませんが、38cmまで寄れます。

GMレンズを含めた標準ズームの最大撮影倍率は通常0.25倍未満ですが、0.31倍まで可能。

初期不良の情報公開も早く、サポートに安心感もあります。

http://www.sony.jp/ichigan/info/20180213.html?s_tc=jp_ml_inf_ichigan_180213_01

補正前提とのことなので、Capture Oneのレンズプロファイルの正式登録を早くして欲しいです。

とりあえずManufacturer Profileで現像していますが、オプションの選択肢が狭まるので。

ヶ

ニコンもEレンズはフィルムカメラでは(現実的に)使えませんし、機能や性能を追い求める上で電子化は時代の流れなのでしょう。

フィルムとデジタルを両方使っている身からすると、デジタルの電子補正にそれほど嫌悪感は感じないのですが、レンズを高価な工業製品としての美しさというか、美学を求める方もいらっしゃると思いますので、ここはそれぞれなんでしょうね。

たありぇん

デジタルミラーレスのレンズだから電子補正前提と割り切ってるんでしょうね。

ただ24mm開放時の角の光量不足の程度は、RAW現像の際の補正代がほぼ無くなってるレベルなのでRAW派のユーザーは気にするかもしれませんね。

赤い自転車

結構、お高いレンズで最新設計なのに、性能は他社よりマシな程度。旅行用としても、ちょっと残念に思います。これだと重くてもGMを使うかなぁ。

4倍の標準ズームは設計が難しいんでしょうね。

ネコ

歪曲収差の自動補正で画角的にどの程度犠牲になるのでしょうかね? 広角側が補正無しで何mm、補正有りで何mm相当とか、どのメーカーもカタログスペックに出してないけれど、気になるところです。

b

電子補正前提のレンズは、電子補正後の画角をスペックとして謳っているので犠牲にはなりません。

周辺光量落ちに関しても、電子補正に切り取られる部分なので特に問題ないかと思われます。

無論補正を掛け過ぎると劣化しかねませんが、補正後の画質が他社より上ならばもんだ無いんでしょうね。

ぱんた

良いレンズと思いますがやはりミラーレスは電子補正前提に割り切ったレンズが多いのでしょうかね(汗)

切り取る事を前提だとするとフルサイズの素子をきっちり使えてるのかわかりませんし

一昔前に流行った(?)フルサイズ用レンズをAPSCで贅沢に使うみたいな話に近くなっちゃいます。

ミラーレスだけど一眼タイプと同じく光学側で妥協しないレンズにして欲しいですね。

そうじゃないと電子補正でいくらでもいじればという風潮になってしまいそうで・・・

弁証法

ヶさんのコメントの通りですね。

同じSONYでもミノルタから続くAマウントだったら、電子補正の無い本体での使用も考慮しなければならず、このレンズのような設計は不可能だったのでしょう。

Eマウントは小径でフルサイズの設計が難しいとも言われていましたが、発足最初から電化されていたということで、こういう利点があるんですね。

CO2

シグマのf4と比べるとどうなんでしょうか

え~まうんと

キヤノンやニコンのレンズが光学的補正に拘るのはOVF機だからではないでしょうか?

ここまで極端な電子補正を前提としたレンズはOVFではまともに使えないと思います。しかしミラーレスならば補正前の絵が破綻していても、補正後に良い絵が得られるのであれば実用上何の問題も無いと思います。他社より優秀な描写と太鼓判を押されているのなら尚更です。

便利ズームですし、実用上さして意味の無い補正に拘ってレンズが大型化重量化する方が個人的には不便になって嫌ですね。