- キヤノンは、撮影レンズ向けの光学素子となるBR(Blue Spectrum Refractive)光学素子を新たに開発した。これにより、極めて高水準な色収差の補正が可能となり、優れた結像性能を実現する。

- キヤノンが新たに開発したBR光学素子は、青色(短い波長域)の光を大きく屈折させる特徴を持ち、これにより、極めて高水準の色収差補正が可能となり、優れた結像性能を実現する。

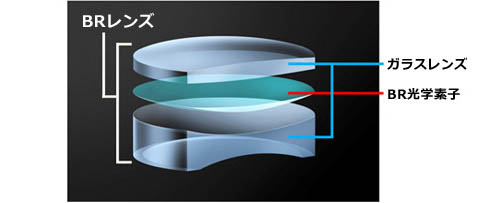

- BR光学素子をガラスレンズで挟み合わせた複合レンズ「BRレンズ」を広角の大口径単焦点レンズ"EF35mm F1.4L II USM"(2015年10月発売予定)で初めて採用し、さらなる高画質を達成した。

- キヤノンは、理想の色収差補正を目指し、有機光学材料を分子構造設計から見直し、光学素子の開発を進めてきた。今回、これまで一点に集光することが特に困難だった青色(短い波長域)の光を大きく屈折させる、異常分散特性を持つBR光学素子の開発に成功したことにより、色収差を高度に補正する優れた結像性能を持ったレンズの開発が可能となる。

キヤノンがEF35mm F1.4L II で採用したBR光学素子ですが、色収差を抑えるのに極めて高い効果があるということなので、レンズの画質を飛躍させる技術になるかもしれませんね。今後のキヤノンのレンズに、このBR光学素子がどのように活かされていくのか興味深いところです。

さは

新素材は劣化しないかが心配になります

虚弱体質

シグマ35mmが出たばかりなのに強気な値段だと思っていましたが、新ガラスによる超高性能レンズと言うことなのですね。

この技術が特許になってキヤノンが独占使用出来ると言うことになると、今後のレンズラインナップで大きな差別化が出来る??

たか

この素材、樹脂みたいですね。

耐久年数はいかほどかな。

4k

有機系素材というと劣化速度が気になりますね

当初の性能をどれくらいの期間保っていられるのか

にこにゃん

これは凄そうですね。蛍石FLDを使った

シグマ35mmを超えるには、この新硝材が必要だったのでしょう。

集光位置を限りなく一点にすることに成功。という文言に自信が表れてますね。

理論上の青ハロが存在しないレンズなのかもしれません。硝材をゼロから開発できる会社は底力が有りますね。

是非試してみたいレンズです。

404z

ニコンも24-70mm f/2.8E ED VRでED非球面レンズを開発し使用していますが これも低温で融解できる硝材の開発がなければ無理でしょうから 光学設計だけでなく新しい素材の研究開発が 高いレベルの製品開発に重要になってますね。

膨張や劣化の品質テストもされているでしょうから 今後も新しい素材を使った高性能なレンズの発表に期待したいです。

koala

>硝材をゼロから開発できる会社は底力が有りますね。

CANONは自社で硝材を作ってましたっけ?

オハラから購入してるはずでは?

Nikonは一部自社生産をしているはずですけど。

有機素子と言っても硝子素材に密着しているのでそれほど劣化が進みやすいとも思えないのですが。

にこにゃん

404zさん、ニコンのED非球面ガラスは

同種の物が既にあります。

元祖はオリンパスのEDガラスモールド 非球面レンズ、

そして最近シグマの非球面SLDガラス、

トキナーの非球面SDガラスが同時期に出ています。

ニコン、シグマ、トキナーのタイミングが同じなので、

これらは恐らく同じ硝材だと思われます。

ゆーと

DOレンズといい(もっと昔で蛍石採用もありましたね)、今回のBRレンズといいCanonさんは新技術、とりわけ色収差補正に積極的に取り組んでいて、感心してしまいます。

有機素材ですが、ガラスに密着されているので、さほど耐久性に問題はないように思います。

すい。

もしかして、50/1.2とか85/1.2も続いたりするんでしょうか

焼肉定食

欲を言えばEF11-24mm F4L USMにも搭載してほしかったです(そしたら45万で収まらないでしょうけどw)。

BR光学素子は色収差をかなり抑え込んでいるので、光学系の問題はほとんど気にせずに撮れそうです。ある意味DOレンズよりも実用的?

ige

キヤノンは主にオハラから硝材を仕入れていますが、元々キヤノンとオハラは結びつきが強い企業(キヤノンがオハラの主要株主)なので、共同開発のような形なのではないかと推測しています。

とも

ニコンユーザですが、このMTFに惹かれました。

早く作例が見たいです。

オニヤンマ

色収差補正はソフトウエア補正が一般的になりつつありますが、光学的なアプローチで解決してきたのは素晴らしいですね。

何人かの方が指摘している通り、樹脂なのでバルサム切れのような劣化が起こらないか、やや気にはなりますが、とにかくサンプルが見てみたいですね。

キヤノンも超高画素対応レンズが充実しつつあるようです。

MMM

35フルサイズで高画素になるほどにソフトでの収差補正していくと質感など消えていくでしょうからレンズにも性能を求め始めた事はプラスですね。

このまま50mmLと標準L2.8ISモデルへも導入していくんでしょうね。

高画素モデルはBRレンズ採用モデル推奨となる時代がくるかもしれないですね。

ファミリーカメラマン

素人なのでよくわかりませんが、青色はこれまで曲げにくい光だったのでしょうか。

P7000freak

普通、波長の短い光(青)の方が屈折率が高い(曲がりやすい)なので、この要約された記事だけではきちんと理解できないですね。もう少し複雑な原理がありそうです。とても興味深い。

図の上から光が入るとして、上のガラス凸レンズで曲げられすぎた青い光を凹形状の樹脂で強く逆方向に曲げ、下のガラス凹レンズに渡す際の位置を他の光に近づける、と、考えると、倍率色収差の補正に有効なのかな。そうだとすると、DOなどと違い、この樹脂層にはある程度の厚さが必要ですね。

樹脂の劣化に関しては、空気に晒されることによる酸化などと、光(特に紫外線など)に晒されることによる化学変化が考えられ、前者はガラスレンズでサンドイッチすることで防げそう。光エネルギーによる劣化はどうか、といったところでしょうか?

haco

BRレンズはF値が小さいほど効果が大きいようですね

50mm F1.2や85mm F1.2の後継レンズにもBRレンズが採用されるんだと思います

そこで気になるのはF2.8クラスのレンズでどれほど有用なのかです

標準F2.8ISズームには採用されるのでしょうか?

村家

ファミリーカメラマンさん、一般論ですが・・・

色収差は凸レンズに低分散ガラスを、凹レンズに高分散ガラスを組み合わせることで補正を行います(毒をもって毒を制す)。

一般にガラスの屈折率は単波長側(青色側)になるほど高く上に反ったカーブを描きますが、この反り具合は高分散ガラスの方が大きいので、そのままでは短波長側は補正過剰(屈折が小さい)になってしまいます。

従って色収差の充分な補正には凸レンズに、低分散だけでなく短波長側の屈折率がより大きい(反り具合の大きい)異常部分分散性が必要となります。

蛍石が色収差補正に効くのはこの異常部分分散性が低分散ガラスの倍くらいあるからです。

BR光学素子は多分それ以上に効果があるのかと・・・。

以上、聞きかじりの知識でした。

Ken2

キヤノンのサイトに、夜景の部分拡大の作例がありますが、開放におけるサジタルコマフレアの少なさは驚異的で、星撮りにとっては垂涎のレンズとなる可能性大ですね。

ファミリーカメラマン

村家さん、難しい話ですが、

何となくわかったように思います。

ご親切にありがとうございました。

jms

有機素材は紫外線での劣化が気になりますね

RGVΓ

有機系材料なので促進耐候性試験でUVによる経年劣化は普通は調査済みだと思うので、その結果をオープンすべきだと思います。たぶんレンズの部品供給年限が10年くらいなので最低でもそのくらいはもつのでしょうが。一番怖いのが車の樹脂製ヘッドライトカバーで多発する黄変ですかね。

さくら

経年劣化については、それほど心配していません。

樹脂なので紫外線で劣化しますが、レンズを屋外にキャップ外して置きっぱにしないと思うので。

それより、黄色が弱くならないか心配。

色収差軽減がどの程度出来ているか、開放の軸上色収差を確認したいところです。