Photons to Photos で、リコーの新しいAPS-C一眼レフ「PENTAX K-3 III」のダイナミックレンジや高感度ノイズのテストデータが公開されています。

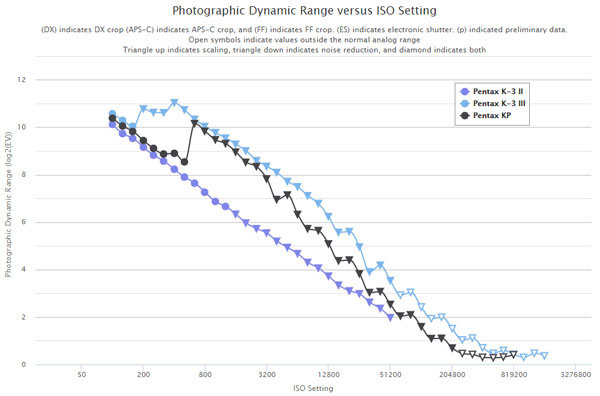

- PENTAX K-3 III(青)とK-3 II(紫)、KP(黒)とのダイナミックレンジの比較。

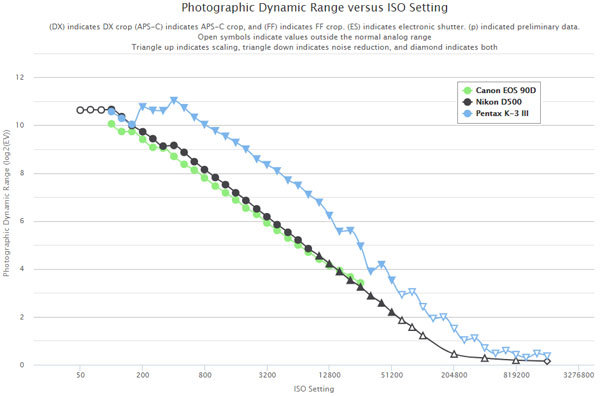

- K-3 III(青)とニコンD500(黒)、キヤノンEOS 90D(緑)とのダイナミックレンジの比較。

| 最大ダイナミックレンジ | ローライトISO | ローライトEV | |

| K-3 III | 11.03 | 11433 | 11.84 |

| K-3 II | 10.12 | 1423 | 8.83 |

| KP | 10.38 | 6076 | 10.93 |

| D500 | 10.66 | 2557 | 9.68 |

| EOS 90D | 10.06 | 2085 | 9.38 |

PENTAX K-3 Mark III はKP同様にアクセラレータユニットによってRAWにかなりノイズリダクションがかけられているようで、ローライトISO10000超えなど、明らかに不自然な数字が出ているので、このデータを使って他機種と性能を比較するのは難しそうです。

KPと比較すると、K-3 Mark III は低感度(ISO160)からダイナミックレンジが跳ね上がっており、よりアグレッシブにノイズリダクションがかけられていることがわかります。

とは言え、K-3 Mark III の実写画像を見る限りでは、低感度からディテールが塗りつぶされてしまうようなことは無いので、アクセラレータユニットによって、一般的なノイズリダクションよりも高度な処理が行われているようですね。

[追記] グラフの三角の印は、その感度でRAWにノイズリダクションがかけられていることを意味しています。Photons to Photos はK-3 Mark III は「強いノイズリダクションがかけられていることに注意」とコメントしています。

NADA

これでディテールが損なわれていないとなると驚異的な性能ですね。

画像処理開発の事は解りませんが、開発陣が相当頑張ったと評価しても良いのではないでしょうか。

今回実機を店頭で触って、時流に乗らない我が道を行くブランドと言う懐疑的な見方から、悪くないどころかこれは良いカメラだわ!と思ったのと同時に、手にしたいと思わせるブランドに変わりつつあるのかなとも思いました。

電卓

iso160以降は、フルサイズどころか、中判並みのダイナミックレンジになっていますが、これで、どのくらいディティールが残されているか?ですね。

もし、ディティールの損失も、極めて少いとしたら、それは凄いことですが。

もと

K-1mkII(フルサイズ)も表示させてK-3IIIと比べてみましたが低感度ISO200あたりはK-1mkIIが負けてますね。それ以降はほぼK-1mkIIと同じ。これをAPS-Cで実現しているのですからすごいと言わざるを得ませんね。ついでに色々なカメラとも比べてみましたが、未だK-1mkIIも驚異的なダイナミックレンジなのですね。ペンタックスのこの技術、もっと宣伝しても良いのにと思います。

どもん

すごいですね、ペンタックスK-3Ⅲ。

ISO12800以下の常用域で、D500や90Dに対して2EVもレンジが広いのは驚異的。

ノイズリダクションでダイナミックレンジが向上するわけではないので、

そこは切り分けて正確に見るべきです。

このカメラ、撮像性能よりファインダーなどが大きくアピールされていて、

撮像性能はソコソコかと思っていましたが、画像の方も素晴らしいとなると、

APS-Cでありながら35mm判に迫る下剋上機に見えてきます。

kmz

KPもそうでしたが暗所耐性はPentaxの隠れた魅力です。

手振れ補正のスペックは他社が上回っていますが、感度で補えてしまいます。

秘蔵のアルゴリズムがあるのでしょうか。

K-3II使い

>>どもん

ハイライトから暗部ノイズに埋もれるまでの間がダイナミックレンジなんだから、ノイズを消せばみかけ上のダイナミックレンジは向上します。

馬券師

言い方悪いかもだけど、DxOアナライザーが画像処理に騙されてるだけです。

センサーから出てくる以上のダイナミックレンジは、

後処理でどうやっても得られないので。

ちゃちゃまる

ペンタックスの高感度特性には以前から興味がありました。ただ高感度特性やダイナミックレンジってカタログなどではイマイチわからず、実際にいろいろ自分で撮ってみないとわからないものですよね。この記事でちょっと使ってみたくなりました。レンタルあるのかな。野鳥とかK-3IIIはいけそうなのかなぁ。

ボヘミアン

K1マーク2より高感度が綺麗なサンプル見たことあります。

このクラスでディテール消してまでなにかしないでしょう。

現に綺麗にディテールもあるし、この数値も本当かもと思います。

すごいの作りましたね!

kooth

タッチ&トライで試したときは

K-3IIIのISO25600がKPのISO6400とISO12800の間だったし、

今日自身購入のK-3IIIの高感度を試した感じでも、

グラフに近い感じの高感度の良さを感じました。

スペック的な優劣はともかく、高感度の実用画質が非常に上がっている印象。

ムーティ

K-1ⅡのNRは海外で評判悪いかったけど、これはどうかな

個人的にはRAWのNRは切れるようにしておいて欲しいが

リミテッド

>>馬券師

後処理といえば後処理ですが言わば仕組みが謎のアクセラレーターユニットという物理部品によって、一般的な編集アプリでは再現できない違いが生まれているところが注目されている部分な気がします。

緑のたぬき

シャドーノイズ消して見かけのDレンジ拡張してるだけでしょう。実Dレンジが2EV拡張されるなら革命的だけど、そんなこと簡単にできるならセンサーメーカーも苦労しないわけで。

どもん

RAWの時点でOFF出来ないNRが効いているなんてずっと以前から普通にあるので、

別に驚くことでもないけれど。

やり過ぎると弊害があるので、各要素のバランスを取りながらチューニングを

上手くやるかどうかがノウハウであり各社の実力が見えるところ。

K-3Ⅲは実にうまく処理していると思うよ。

fujicol

すみません、半導体技術に詳しくないもので教えて頂きたいのですが、アクセラレータというのはソニーでいうBIONZのような画像処理エンジンが内包している処理とはまた別のことをやっているのでしょうか。。

もしそうなら、なぜKPや本機は別に積んでいるのか、それとも単に画像処理エンジンが内包している機能を切り出して営業的な理由で宣伝しているのでしょうか。

ペタンク

アクセラレータの処理は超高感度域での発色を見る限り、単なる

ノイズリダクションじゃないですね。

何してるのか謎ですけど。

ISO200みたいな低感度域でも動作してるんでしょうか。

LB

一時はディテールが消失するという噂もありましたが、K-1シリーズではdpreviewの比較ツールでRAWを比べるとディテールは保たれたまま、全体的にノイズが細かく目立ちにくくなっています。

想像ですがアクセラレーターユニットで画像を非常に細かく砕いて画像エンジンに渡すことでディテールの向上、ノイズも細かくなっているので荒れを低減しているような感じでしょうか。

公式の説明やアピールは非常にあっさりなので、もっと前面に打ち出してもいいような気がします。

しーば

>>馬券師さん

センサーから出てくる以上のダイナミックレンジは、後処理でどうやっても得られないので。

どのセンサーだってDxOの測定結果以上のダイナミックレンジは元々持ってるはずです。ノイズの処理の仕方でシャドーがどこまで埋もれるかという話だと思います。

kooth

fujicolさん

アクセラレータユニットは

イメージセンサと画像処理エンジンの間に置かれています。

名称から想像すると、何かの処理を従来より高速で実行するもので、

過去の公開特許情報から想像すると、

シャッター速度、ISO、センサ温度ごとの

ダークノイズ減算用画像DBは持っていそうです。

具体的な内容を積極的に公開しないのは、

多分特許情報に書きたくない(公開すると他社に特許回避でまねされる)

他の重要技術も入っているからかと。

sabaki

ローライトISO「11433」ってNRかけている以外の何者でもないでしょう。

他社より2,3段も高感度が優れているわけないし。

NADA

デジカメの黎明期からノイズを減らす画像処理技術が進化して来たわけですから、そこを懐疑的に捉えるのはどうかと思います。

今回のデータでDRが広い結果が出て、実際の写真見地でディテールも失われていないと判断出来るなら、それはPENTAXの技術が他社よりも先に行っていると捉えるべきで、他社にもそういう先行する技術がある様に冷静に評価すべきだと思います。

ぺるり

PRIMEでは計算量的に厳しいPENTAX秘伝のアルゴを、FPGA(アクセラレータ)に肩代わりさせてるんじゃないかと想像してます。

ちょむぉ

データではこうなってますよ。というだけで写真を目でみてノイズがどうこう、階調がどうこうわからないならそれで良いのでは?

実際にノイズリダクションをかけて出てくる絵のディティールが崩れるなら問題ですが、K-3IIIの写真をぱっと見でそれを判断できる人がいるのかも疑問です。

Photons to Photosのデータだけで言うことを真に受けたり、ありえないとかいうよりも実際に写真を見たほうが良いと思います。

TK

KPでは動画はISO25600迄という制約がありました。

では連射でと思っても高ISOになると連射は使い物にならなくなります。

となるとアクセラレータの処理が追いつかない為にこうなってしまうと思われるのですがK3Ⅲではどうでしょうか。

これはアクセラレーターの欠点で非常に重要な要素なんですが当時のレビューにはこの点に触れているものは一切ありませんでした。

KK

α7III、EOS R5、Z6IIと比較してもISO200〜25600の間は上回っているのが凄いですね。

最新のフルサイズセンサと組み合わせたらどうなってしまうんでしょう。

とおり

デジカメにおいては画像処理も能力の一つなので、人間の眼で見てデメリットがなければ立派な能力だと考えます。

陰になった暗部を現像で持ち上げたりするときにどんな影響があるのかは興味ありますが、他機種との比較を目的とした形式手順から生まれた測定値ではそのあたりはわからないだろうなとも思います。

fujicol

> koothさん

ご丁寧にありがとうございました。

デジタルでもフィルムでも、数値データ上がどんな結果であろうと見た目が全てだと思うので、どんなチップやソフトを積んでいても惑わされずに写りで判断したいと思います。

すみろ丼

実際に見かけ上というか見た目にカラーノイズが無いだけで印象ってガラッと変わると思うんです

ペンタとフジがその辺上手いですね、フルサイズに勝てる訳がないみたいな固定概念は今の技術の前には通用しないのでは

ソニーα7ⅲでもISO3200辺りからノイズ低減を弱から無にするとカラーノイズが凄いですよ?

ノイズ低減でディテールが低下しているのは背面液晶での拡大でさえ目に見えますし…

センサーそのもののブレークスルーを迎えるにはまだ時間や技術が要りますから、出力までの間にどれだけ処理できるかを競うのもデジタルらしくて良いと思います

この技術でミラーレスを是非…笑

Dibaryon

K-3IIIを購入しましたが、K-1とそしてKPを比較しても、暗所性能は確かに上がっている実感があります。

よく言われていると思うのですが、ペンタックスはソニーセンサーやアクセラレータ技術を上手に使っているという評判だと思います、

これは邪推でありますが、企画の若代さんが、画像処理研究者上がりということで、処理関係に対しての一定の知見があることが効いているのではないでしょうか。

K-7の時の苦労を、K-5で一気に取り戻した印象があるんですが、素性の良いセンサーを彼に与えれば、きっとなんとかしてくれると、勝手に思っておりました。

果たして、今回のK-3IIIは、期待に違わない性能なのは間違いありませんでした。

かき

元のサイト見てきました。ISO300-12800あたりはFFどころか中版のGFX100と同等ですね

APS-Cでこれは素直に驚嘆するノイズ耐性だと思います。

レフ機は常にセンサーが露光しないので発熱しにくく、ノイズ耐性が良いとの話を

聞いたことがあります。非露光時のノイズ抽出もできますしね。

動画性能だと違った結果になるでしょうが、静止画であればミラーレス機と

同じセンサーを使ってもレフ機が数段良い結果というのは、今後常識になるのかも

hashiruhito

手持ちの機種にデュアルネイティブISO搭載のS5とこちらのK-3 Mark Ⅲを持っていますが、ダイナミックレンジに関しては確かに広い階調を持っていると思いました。

特にシャドウの階調はK-3 Ⅲのほうが色の分離がしっかりしていて、微妙な階調が潰れず残っている印象です。

ノイズ耐性、ディテールの解像感は、低照度撮影の高感度域だとK-3 ⅢのISO6400とS5のISO25600が同じ位に感じました。

ISO6400同士で比較すると、S5と比べたら少しノイズの粒子感が見受けられ、それに伴いディテールの解像感も落ちている印象はありました。

しかし低感度域はフルサイズと比較してもあまり変わらず、素晴らしい機種だと思います。

やくも

アクセラレータは言わば「お化粧」の技術で、センサーの素の性能がよくなってるわけじゃないことに注意しないと。Rawでシャドー部分を持ち上げてみればすぐにわかることですが。でもK-3ⅢがAPSでトップクラスの実力機なのは間違いないです。

ポロ&ダハ

Photons to Photos の Read Noise in DNs Chart (2021-04-28) で、ノイズの数値を見ると、ISO200以上からノイズリダクションが掛かっているという表示になっていますし、ノイズが一番少ないのがISO400というのもアクセラレーター技術のおかげのようですね。

アクセラレーター技術の問題点はTKさんが指摘されたような処理速度の他にも、画像データのリニアリティー(直線性)の悪化というのがありそうです。

天体写真で、星の明るさ/等級を正確に判断するのは一般人には関係ない話ですけど、オーディオで言えば[歪み]ですからリニアーな方が良いと思います。