OpticalLimits に、ソニーのAPS-C用の大口径標準ズーム「E 16-55mm F2.8 G(SEL1655G)」のレビューが掲載されています。

Sony E 16-55mm f/2.8 G - Review / Test Report

- このレンズは驚くほど軽量コンパクトさで、例えば、同じようなスペックの富士フイルムXF16-55mm F2.8は30%も重く、鏡筒も太い。

- 鏡筒は丈夫なプラスチック製で、繰り出してもガタつきは全くない。ズームリングとフォーカスリングは滑らかに動く。

- AFモーターはXDリニアモーターで、高速で高精度で静かなAFを実現している。フォーカスリングはバイワイヤ(モーター駆動)だが、リニアな動きで動画用に便利だ。

- ソニーのAPS-Cカメラには、IBISを搭載していない機種もあるので、手ブレ補正が搭載されていないのは少々残念だ。

- 歪曲は未補正の状態では、16mmで8%のタル型で法外な大きさとしか言いようがない。魚眼レンズとまではいかないが、これは非常に残念な結果だ。歪曲は24mmでは2.5%の良識的な値になり、35mmではほぼゼロになり、55mmでは1.4%の中程度の糸巻き方になる。このレンズは自動補正をオフにすることができない。自動補正適用後は歪曲に関する心配はない。

- 未補正時の周辺光量落ちは16mmで-9.67EV(F4で-8.7EV、F5.6で-7.73EV)で、隅は真っ黒で使い物にならない。ここでも自動補正は必須で、歪曲の自動補正によって隅の真っ黒の部分が切り取られる。この状態でも周辺光量落ちは16mm開放でまだ2EV以上と非常に大きいが、F5.6まで絞れば許容範囲内になる。歪曲補正に加えて周辺光量の自動補正を有効にすると16mm開放で-1EVをわずかに下回り、許容範囲内になる。

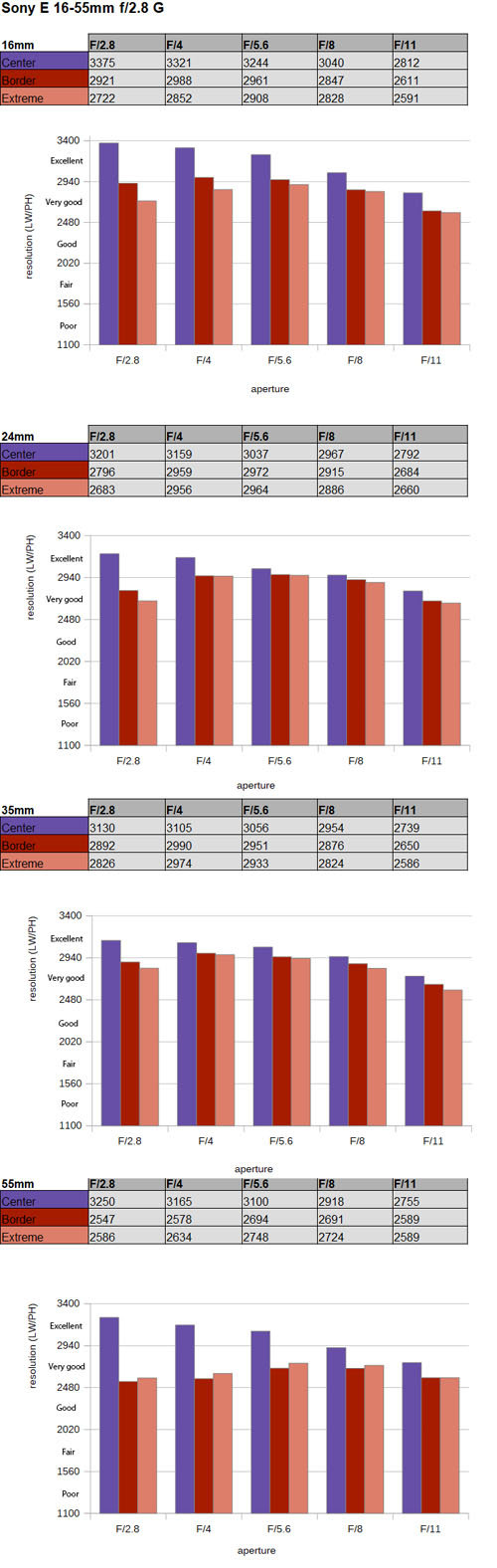

- 解像力は、中央はほとんどの絞り値でズーム全域で概ね素晴らしい値だ。周辺部と隅は広角端から中間域までは見事だが、望遠端では若干解像力の低下が見られる。解像力は全体的にとても印象的なものだ。しかし、この解像力は未補正のRAWで計測されたもので歪曲を自動補正すると解像力の低下が見られ(※一番下の16mmのグラフを参照)、周辺部と隅の解像力は「とても良好」な値にしかならない。また、中央の解像力も少し低下する。

- 倍率色収差はほとんど見られず、心配はいらない。

- ボケは非球面レンズの影響が顕著で、玉ボケの内部は非常にうるさいが、輪郭はほとんど見られず、また、円形絞りのおかげで玉ボケはF5.6でも円形を維持している。口径食は四隅ではかなり奇妙な形で見栄えが悪いが、F4に絞ると改善しF5.6で解消する。通常のボケは、特に後ボケは滑らかで、多くの標準ズームより明らかに優れている。

- 軸上色収差(ボケの色付き)は、開放では若干見られ、後ボケに緑、前ボケに紫の色が付く。これは、このクラスのレンズとしては典型的なもので、F5.6まで絞ると気にならなくなる。

- ツァイス16-70mm F4 OSSとの比較では、テレ端はツァイスが優れているが、周辺から四隅までの性能はツァイスが明らかに劣っている。

- E 16-55mm F2.8 Gは自動補正なしで使うことを想定していないレンズだ。この価格のレンズとしては残念なことかもしれないが、多くのユーザーは気にしないだろう。自動補正有効時は、現在市販されているAPS-C用標準ズームでは最も優れたレンズで、解像力に弱点は見られない。

- 鏡筒の品質は非常に高いが、Gレンズにはそれ以上の品質を期待していた。最大の欠点は手ブレ補正がないことで、α6500/α6600以外の機種のユーザーは手ブレ補正が使えない。ソニーのAPS-Cレンズのラインナップはまだ完璧ではないが、小型軽量で魅力的なレンズが揃った。

E 16-55mm F2.8 G は歪曲補正後でも解像力は優秀で、色収差もよく抑えてられていて、実写でも優秀な性能という印象です。ただ、未補正の状態では歪曲と周辺光量落ちが極端に大きく、画像の隅の部分を切り取って使用することが前提のレンズなので、レンズの素の性能(光学的な補正)にこだわる方には向かないレンズかもしれませんね。

大洗

-9.67EVって周辺光量落ちってレベルじゃないような気が、、、

イメージサークル足りてなくて蹴られてるのでは?

カタスマー

周辺は完全に捨ててる(どうせ歪曲補正時にカットされる)って感じでしょうか。

このレンズから見ても、ソニーの本命はあくまでフルサイズなんでしょうね。GMじゃなくてGだし。

マスター

補正必須で、補正すると解像度が落ちるってレンズが、クラストップなのでしょうか?玉ボケもちょっと困った感じですし、周辺の線も補正のせいだと思うんですけど太いですよね。

Sonyはデジタル処理前提のレンズが多いですけど、もうちょっと頑張って欲しいなぁと思うレンズがたまに出ちゃうのはしょうがないのかな?

hui

自動的に補正が適用されると、本来の画角は得られないのでしょうか?

気になるレンズなだけに気がかりです。

X-T44

XF16-55ユーザーとしては非常に気になるレンズでした。コンパクトで羨ましいと思っていましたが、代償もあるといった感じでしょうか。補正前提とはいえ、歪曲と周辺光量落ちは中々見ないレベルですね…

α7R3遣い

Aマウント用のSAL1650との性能の違いが気になります。

TTJ

16mmで歪曲-8%はなかなか凄い値ですね。

(本レンズと同様に広角端の重い周辺減光を歪曲補正で取り除くFE24105Gは、広角端24mmで歪曲-4.6%です)

「光学設計的には本来は広角端18mm程度が限界だが、電子補正をフル活用することで広角端を16mmまで拡張したズームレンズ」といった感じでしょうか。

歪曲補正適用後でも解像力が良好な範囲内に保たれているのであれば、個人的には許容できます。

いちろうた

16-55mm F2.8Gを所有しています。

描写もさることながらAFスピードの速さもとても早く動画との相性もさすが純正クオリティです。

補正前提ですが補正をした結果ここまでシャープでボケ味も綺麗であるならば自動補正の有無を論ずることは無いのではと思います。フルサイズのGMレンズも補正はしています。補正によってカットされた部分を除いて16mmの画角はしっかり出ていますよ。

補正前提の結果ここまでコンパクトになり、システム全体が軽量コンパクトであるAPS-Cのメリットをさらに活かすことが出来ます。手振れ補正が無いのでα6400との使用はつらいですが、α6500や6600との相性は最高でとても満足度の高いレンズです。

ぽち

APS-Cはレンズも少ないけどこういったレビューも少ないので ありがたいですね 新機種も出そうなタイミングですし

面白い結果出てますね 8%歪曲があると端を評価しようとして画面外を評価することになっちゃってますね

光学だけ切り出して評価しようとするこういったベンチマークはカメラの仕組みの進化に追い付いていないのかも

QL

広めに撮ってトリムしているのでしょうか。

画質に多少影響があるとはいえそれでも高い画質で小型軽量なのはなかなか持ち出しやすいレンズですね。

デジタル時代の割り切った設計のレンズだと思います。

シュワシュワ

補正前提とはいえ、素の状態でこの歪曲と周辺光量落ちは驚きです。

小型化実現のためにこうなったのでしょうが、逆にフジの同レンズがなかなかのサイズ・重量であることも必要なのだなと納得してしまいます。

え~まうんと

コンパクトで高画質なズームを作ろうとしたらどうしたってこうなるっていうレンズでしょうね。この辺りを割り切る考え方で作ったレンズは他に24-105Gや18-135なんかが有りますが何れも評判のいいレンズです。

画素数も増えてますし、電子補正前提でなにも問題は無いと感じます。コンパクト化と高性能化の両立に執念を燃やすソニーの社風にもマッチしているでしょう。

電子補正が嫌なのであれば他のメーカーを模索すべきでしょうが、今どきそのようなメーカーは無いような気が・・・

Tsu

FEの24−105mmも補正なしの広角側はケラレと言えるほど酷いですが、一定の評価があるし使っている人は全く気にならないと思います。

他にはRX100M3も補正前では倍率色収差がすごかったりします。

光学的に全て補正できたとしても大きくて重く、とても高価になるので補正ありきで小型化した方が万人に受けると思います。

RGVΓ

ソニーのこのレンズは自動補正が前提のレンズとのことですが、であればレンズ内手ぶれ補正もあった方が良かったのではと思います。フジの16-55はレッドバッヂ(ソニーだとGM相当)で画質優先のために手ブレ補正非搭載とフジが明言してるレンズなので重いデカいは許容してユーザーは使用してると思います。

maam

補正前提なので、画角は補正後がその画角になっているはずです。

周辺光量落ちも実際には映らない部分を評価してしまっていると思いますが。

ミヌエット

それなりによく映るみたいですが、強烈な電子補正の副作用で解像力がかなり落ちてますね。やはりきちんと光学補正したレンズには敵わないでしょう。

はむたろす

補正後のW端開放で隅が2480本(つまり白黒で4960本)を確保できているので、

α6600のセンサの縦が4000ピクセルであることを考えると、解像度は十分確保できているということでしょう。7440*4960とすると設計上は3700万画素くらいでしょうか。

8K動画の解像度まで担保されているということになりますが、こういうベンチマークみるとアウトプットから補正含めて諸々逆算されてレンズ設計されているのがよくわかりますね。

hmhm

タムロン17-70 F2.8との比較記事も見てみたくなりますね

あたこ

デジタル補正ってどこまで出来るのかと好奇心が湧く記事ですね。

補正できる減光や収差は補正に任せて、軽量化とサイズ減と言うのはユーザー的にはそれはそれでメリットになりますね。

フジユーザーとしてはこの辺りの考えを取り入れてXCで高倍率ズームを是非と思ってしまいますね。こういうのを見せられるとソニーの牙城はまだまだ崩すのが難しいと感じてしまいます。

noppo

ネット上には写り良し・サイズ良しと本レンズをもてはやすレビューが見られますが、中身を見てみるとこういうことだったのですね。

マニアックな視点で見ると残念ですが、一方で使用者から高く評価されている事実もあります。これも現代のカメラ市場における戦い方の一つということでしょう。

死神博士

何を切り捨てるか、各メーカーの差が出るってとこですかね。

老舗のレンズメーカーなら批判されそうな話ですが、補正できるものは補正に任せる、ってあたりはソニーらしいと思います。

スナップ派

昨年末にα6600とともに購入しました。当時タムロンからもf2.8の標準ズームの発売がアナウンスされ検討しましたが、よりコンパクトな本レンズを選択。手ぶれ補正がないのが弱点とされていますがα6600では問題なし。

f2.8ということで開放で撮影することが多いのですがボケもとてもきれいで気に入っています。しかも開放で普通に撮影した人物写真を等倍でチェックしたのですが、髪の毛一本一本をしっかり解像していて感激しました。

APS-CではJPEG撮影がほとんどなので今回のレポートは気になりませんが、選択に迷ってしまう方に参考にしていただきたいと思います。

Etest

SAL1650、SELP1650、SEL1670Z、SEL18135、SEL1655Gをすべて使った感じでは

SEL1655Gが一番シャープですね。ボケも一番大きいし。

SAL1650はマウントアダプタ経由なので色々と実用に耐えない部分があります。

ボケが不要でフルサイズ換算200mが欲しい旅レンズならSEL18135で良いかと思います。

999

maam さん

そうなんですよね、RAWの画像は16mmより広い範囲で写ってるんですけどね。

それでもまぁ補正すれば引き伸ばしている部分は解像度は落ちてるでしょうが

別に真っ黒な部分を思い切り持ち上げて補正してるわけではないですからね。。

あたこ

デジタル補正ってどこまで出来るのかと好奇心が湧く記事ですね。

補正できる減光や収差は補正に任せて、軽量化とサイズ減と言うのはユーザー的にはそれはそれでメリットになりますね。

フジユーザーとしてはこの辺りの考えを取り入れてXCで高倍率ズームを是非と思ってしまいますね。こういうのを見せられるとソニーの牙城はまだまだ崩すのが難しいと感じてしまいます。