SonyAlphaRumorsに、α7S III のセンサーは実は48MPクアッドベイヤーセンサーだったという情報が掲載されています。

・Surprise: The Sony A7SIII actually has a 48 Megapixel Quad Bayer sensor!

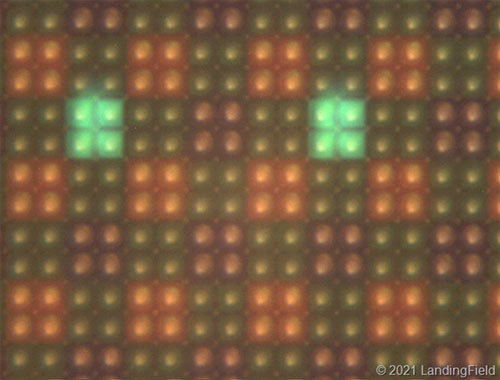

- Landingfieldが最近、レーザー光線を使ったショーで損傷したα7S IIIを入手しており、センサーのカバーガラスを取り外して、50倍の顕微鏡で画素を調べている。

---------------------

画素を調べた結果、α7S IIIのセンサーは2x2ビニング設計であることが判明した。これはIMX510のネイティブの解像度が実は48MPであることを意味している。センサーから読みだした後で、4つのピクセルはデジタル的に結合され1つのピクセルになる。このことがα7S IIIの読み出しノイズ増加の原因となっていると考えられる。

私の知る限りでは、ソニーのデジタル一眼では画素構造の制限によってチャージビニングに対応していない。4つの画素をデジタル的に統合すると、ノイズ分散が4倍になり、結果として、読み出しノイズが2倍近くに増える。ピクセルの画像の明るい緑色の画素は、像面位相差用の画素だ。

なぜソニーがこのような設計をしたのか、2つの理由を思いついた。1つ目はソニーが既に4.2μmの画素ピッチのBSIセンサーを持っているので新たに8.4μmの画素のセンサーを造るよりも、2x2ビニングの方が早く市場に投入できたということだ。

2つ目は、ソニーがα7S IIIでHDR動画を強調しようとしていて、1画素ではダイナミックレンジに限界があるので、4つのサブピクセルを異なるゲインや露光時間で読み出して合成しているということだ。この手法は、ソニーの多くの防犯用センサーに使用されている。

ソニーのクアッドベイヤーセンサーの噂は過去に何度が流れていましたが、実際にα7S IIIに採用されていたとは驚きですね。

α7S IIIでは2x2ビニングで4分の1の画素数で使用しているようですが、このセンサーはフル画素の4800万画素で読み出せないのか気になるところです。もし4800万画素で読み出せるなら、低画素機としても高画素機としても使える万能カメラになりそうですが、何らかの技術的な(あるいはマーケティング上の)問題があるのでしょうか。

swing

一見低画素機のGH5Sもソニーのクアッドベイヤーセンサーですね。

同じような低画素高感度機で同じ処理なのが興味深い。

ネイティブに低画素のセンサーはもう作る環境が無いのか、あるいは単に作るつもりがないのかも。

でもそれなら、高画素機の画素混合でも良いんじゃないの、ってなるような…。

像面位相差センサーの色が明るいのは、カラーフィルタが薄いのかな。

ゆーと

>swingさん

2つ目は~にかかれているように、各画素での露光時間を買えて、HDR画像を作るのがこの種のセンサの目的でしょうね。

でも、感度だけなら、おっしゃるように画素混合で十分ですよね。

信号処理系だけうまくやれば、(とりわけDebayer(カラー化)をどうするか)で、48MPで読み出すことも不可能ではない気がするのですが、どうなんでしょうね、、。

のりにぃ

カラーフィルターが物理的に固定されてしまうから、高画素機としては難しいのでしょうね。緑の画素を赤に変更することはできない・・・。

コーギー犬

このセンサー、ベンチテストで他のソニーのセンサーよりダイナミックレンジ狭いのはなんでかと思ってたけど、この解説で納得です。

masu

フル画素での読み出しについてですが、

一つの場所に同色のセルが固まってるので、フル画素版にしても解像感はほぼ出ないんではないかなっと思います。12Mのローパスフィルターもかかってることでしょうし。

スマホにもこんな手のセンサーがあった気がしますが、フル画素で現像する意味あるのかなぁ……

モニカ

すみません。理解力がなくて分からないのですが、結局α7SⅢはノイズが多いということになるのですか?

低画素はノイズが少ない、ダイナミックレンジが広いことがメリットだと思っていたのですが、スチルに使うには適さないということになるのでしょうか。

ソニ丸

1つ疑問なのはマルチショットノイズリダクションなどの機能だと同じ絵を複数枚重ねることでノイズを低減することができますが、複数画素のビニングだとノイズは低減できないということですか?

この辺の理屈はちょっと勉強しないとついていけないです。

かねがね、センサー開口を大きくすることはもはやダイナミックレンジにも高感度にもさほど有益ではないのでは?と感じていましたが、実際に低画素センサーがこの構造だとそれを証明するような形ですね。

今後は高密度センサーをいかに高画素に/高ダイナミックレンジに割り振るかでカメラの性格が分かれていきそうですね

(それが両立できればまさに万能機ですけど)。

TTJ

顕微鏡で観察してわかったというのが面白いですね。

レーザーによる損傷の仕方を調べようとしたのでしょうか。

α7S IIIのセンサーの読み出し速度はかなり速かったと思いますが、非メモリー積層型センサーで48MPを個別に読み出している(その後ソフト的に4画素のデータを統合している)としたら、読み出し速度が速すぎるように思います。

センサー内部で、4画素を1つの画素として扱うような回路が組まれていたりするのでしょうか?

ソニ丸

あと写真を見て思ったのは、画素の中央に丸く見えるのがマイクロレンズだとすると、1画素ごとに設定されていると考えられそうですね。

4画素で1つのマイクロレンズを共有する形だとキヤノンのデュアルピクセルセンサー(あるいは将来登場する?クアッドピクセルセンサー)と事実上同じ構造となり、特許的に問題かもしれませんし。ソニーのクアッドベイヤーセンサーはおそらくすべてこの構造なのでしょうね。

キヤノンの方式はセンサー全面において4つの画素を一つの位相差センサーとして使える、ソニーの方式は集光効率や場合によって高画素センサーとしても使える(位相差センサーは従来通り間引かないといけない)、という形で一長一短ありそうですが、今後どう展開していくでしょうか。

電卓

途中まで黙っておいて、ある日突然ファームで4800万画素で書き出せるようになったり、8Kで書き出せるようになったりするとか?

他の高画素機に遠慮して、この仕様で出していたとか?

Robin

個別の画素読み出しは可能かもしれませんが、その後の画像処理は専用のアルゴリズムを検討せねばならず、原理的にも通常のベイヤー配列と比べると再現性で不利な気がします。

単純に高画素センサーから低画素画像を出したいなら、普通のベイヤー配列からオーバーサンプリングで低画素にした方が良さそう。そうしなかったのは、オーバーサンプリングの画像処理を組み込むとコストが上昇するから?そんなことあるのかしら。

さがこ

4つの画素を1つのOCLで共有する仕組みは既にモバイル向けでは2x2OCLという名称で製品化されてるので、特許の問題という事はないかと(デジタル一眼向け用途となると抵触する恐れもあるかもしれませんが)。

S3でそうしなかった理由はやはり開発コストの問題ですかね?

2x2OCLを実装してればデジタル一眼では初の全点クロス測距が可能だったと思うと勿体無いですね。

ほ゜ち

発売前の噂が今になって確かめられたって、面白いですね!

ソニーがこれを売りにしていないということは

QBCを採用したこと、そのうち高感度側だけを利用していることは、ポジティブではない理由でそうしたからでしょうか

みさここ

低画素機だと不良画素(ホットピクセル)が生じた場合は目立ちますが

クアッドベイヤーですと4画素で1画素のところ、

1画質欠損しても3画素で1画質になるだけなので、画質への影響が少なく

センサー製造の歩留まりが良くなるのでしょう

GH5SもBMPCC4Kのセンサーもクアッドベイヤーを売りにはしていないので

α7S3でも特に売りにはしていないのでしょう

f2er

ニコンD1Xを思い出させますね。

だいぶん想像ですが、半導体プロセスが安定するまで、不良センサーの補間をするのに1画素を複数センサーで構成することで有利にカバーでき、歩留まりを上げることができるメリットもあるのではないかと思います。特に低画素撮像素子の1画素の完全欠けはインパクトが大きいので。

3dx

α7S IIIということはFX3も同じだと思いますが。明らかにダイナミックレンジが狭いと感じていたので、関係ありそうですね。特にハイライト側の破綻は早い。じゃあシャドウ側にシフトしてるのかと思いきや、それはそれでノイジーという。。

製造上の理由な気がしますね。

Deron

1200万画素ピッチの高感度耐性を期待していた人には残念な事実ですね。

皐月

いまいちソニーの意図、狙いがわかりません。

このような構造・設計にして何を達成したかったのでしょうか。

記事の指摘通り読み出しノイズが増加しますし、狙いのダイナミックレンジは他のソニーのセンサーより低めですし。

意図がよくわかりませんね。

ライオン

パナソニックのGH5Sはクアッドベイヤーセンサー搭載でデュアルネイティブISOに対応しているようです。このことからソニーα7sⅲがクアッドベイヤーセンサー搭載なのは同様の理由で、ベース感度が2つあるという報告とも一致します。