ニコンが35mmm、50mm、85mmのF1.4とF1.8のレンズ群の実施例を含む、インナーフォーカスのレンズの収差を良好に補正するための技術の特許を取得しています。

- 特許権者:株式会社ニコン

特許:7047905

出願番号:P 2020518919

登録日:2022-03-28

発行日:2022-04-05

国際出願番号:JP2018019268

国際公開番号:W WO2019220617

発明の名称: 光学系および光学機器 - インナーフォーカス方式の単焦点光学系では、大口径化した場合に、諸収差を良好に補正することが難しかった。

- 本実施形態に係る光学系は、無限遠合焦状態から近距離合焦状態に亘り、像倍率変化を抑えつつ、良好な光学性能を得ることが可能になる。

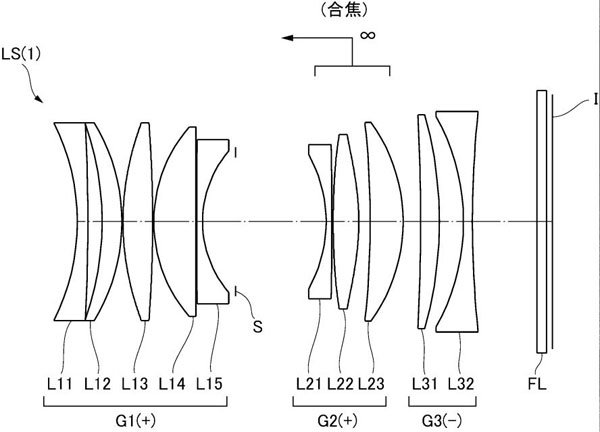

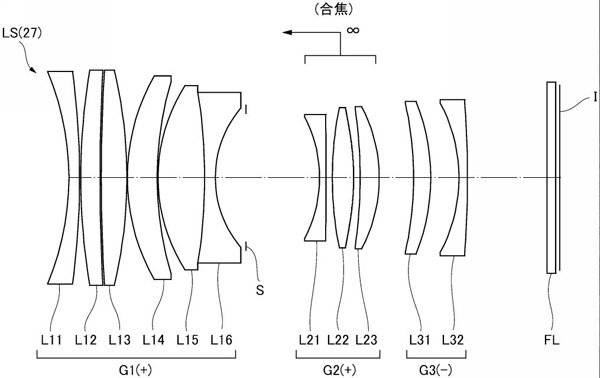

- 実施例1(50mm F1.8)

焦点距離 51.59

Fナンバー 1.85

半画角 22.6

像高 21.70

全長 80.800

バックフォーカス 13.599

バックフォーカス(空気換算長) 13.054

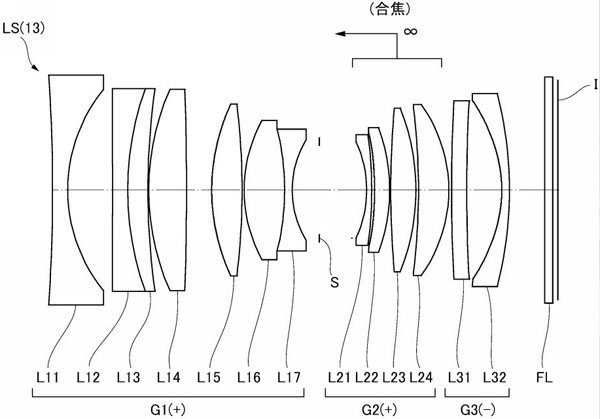

- 実施例13(35mm F1.8)

焦点距離 36.52

Fナンバー 1.85

半画角 30.6

像高 21.70

全長 100.000

バックフォーカス 9.600

バックフォーカス(空気換算長) 9.055

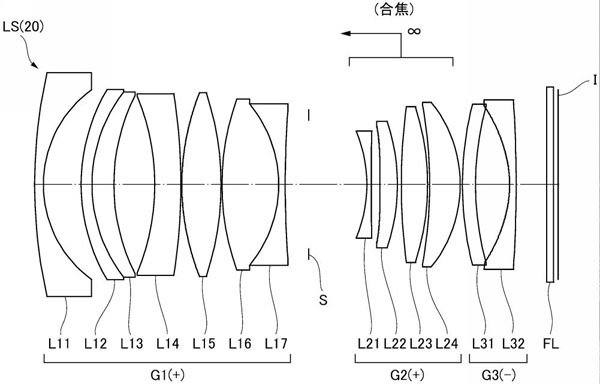

- 実施例20(35mm F1.4)

焦点距離 36.41

Fナンバー 1.45

半画角 30.7

像高 21.70

全長 120.000

バックフォーカス 9.600

バックフォーカス(空気換算長) 9.055

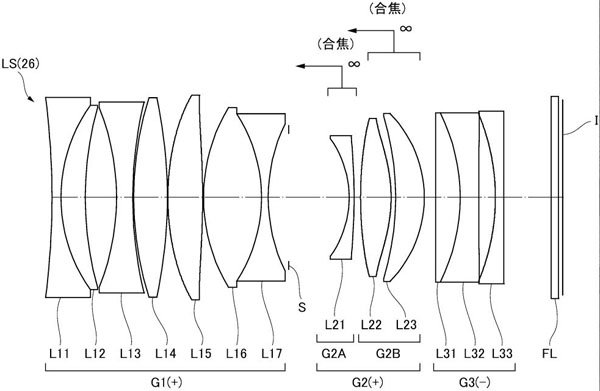

- 実施例26(50mm F1.4)

焦点距離 51.60

Fナンバー 1.44

半画角 22.7

像高 21.70

全長 113.685

バックフォーカス 13.100

バックフォーカス(空気換算長) 12.555

- 実施例27(85mm F1.8)

焦点距離 85.00

Fナンバー 1.86

半画角 14.2

像高 21.70

全長 115.209

バックフォーカス 21.685

バックフォーカス(空気換算長) 21.004

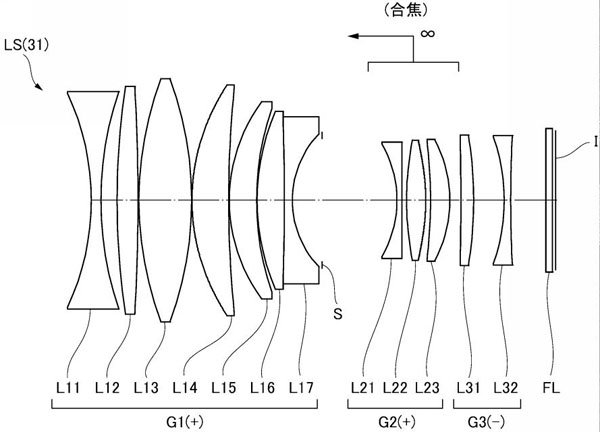

- 実施例31(85mm F1.4)

焦点距離 85.00

Fナンバー 1.42

半画角 14.2

像高 21.70

全長 145.265

バックフォーカス 14.071

バックフォーカス(空気換算長) 13.389

ニコンのZレンズの中望遠までの単焦点は、F1.8シリーズとF1.2シリーズをラインナップするのかと思っていましたが、特許にはF1.4のレンズの実施例も含まれているので、ことによるとF1.4のレンズも検討しているのでしょうかね。F1.2のレンズはかなり大きく高価になるので、バランスの良いF1.4の単焦点を期待している方も多そうです。

お幸

ニコンは F1.4シリーズ出すんですかね?

広角側に F1.2のレンズが無いので、もう少し余力が出てこないと難しそうですが。

レンズ構成見ると前後に凹レンズ挟んだ対照型っぽいので、Z50/1.8Sに近い写りになるんでしょうか。

出るとしたら期待できますね。

ららら

レンズの全長を見ると、全て100mm前後なんですが・・・最近のレンズはF1.8でも長く大きくなるのでしょうか?

まる

レンズ配置には詳しくない素人の感想ですいませんが、50mmレンズが一眼レフ時代のガウスタイプからサヨナラして凹レンズ先行なのが印象的ですね。50mm1.4とかどんな写りをするのか気になるところです。

シュワシュワ

・十分なボケ量

・程よいサイズ感

・いい感じの外観と操作性

・手が届く価格

でf1.4があるといいなと思います

40mmも含めて出してほしいなー

この特許のはデカそうですが

いがぐり

> ららら さん

> 最近のレンズはF1.8でも長く大きくなる

これは、ミラーレスのレンズが長いというより、一眼レフ用がレンズ部分を短くする必要があったというのが正しいでしょう。

ニコンFマウントはフランジバック46.5mm、Zマウントは16mmで、30.5mm差あります。

この差は、一眼レフではミラー部分の空間を確保する必要があるからです。

これにより、

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G の場合、 52.5 + 46.5 = 99.0 mm

NIKKOR Z 50mm f/1.8 S の場合、86.5 + 16.0 = 102.5 mm

と、レンズ先端から像面までの寸法はほぼ変わりません。

一眼レフからミラーレスでは、ボディが薄くなった分、レンズの筒が長くなることで光学的に必要な長さを確保しているわけです。

いがぐり

f/1.4シリーズより先に 35mm f/1.2 と 85mm f/1.2 を早めに出さないといけないでしょうから、製品化はまだ先ではないでしょうかね。

どりゃー

Fマウントの人気スペックはほとんど検討をしているんでしょうね。

Zマウントだからこそ実現可能なスペックのレンズと並列に開発するのは難しそうですが、

50/1.4はニッコールが世界初でしたからZマウントでもあると良いですね

Fマウント版よりかなり高額でも容認されるのではと思います。

路傍のカメラ好き

いがぐりさんの仰る内容は、一眼レフ用のレンズ設計そのままにミラーレス用にする話に近いかと思います。

シグマの50mm F1.4 DG HSM ArtのEマウント用なんかがそうですね。

ミラーレス用でも長さが変わらないレンズもあり、例えばキヤノンの撒き餌50mm F1.8はEF→RFでレンズの太さも長さも重さも、そして光学性能もほぼ同一です。

(電子補正により小型化している節はあると思いますが)

一方、この特許に関しては単純に高い光学性能を出すために枚数が多く、太く長くなってるだけかと思います。

そこそこの性能でよければ、もっと小さく作れるでしょう。

AF-S50mm F1.8とZ50mm F1.8についても、光学性能が雲泥の差なので同様ですね。

転びばてれん

まるさん

収差補正用のレンズを足しているので判りにくいですが、ニコンの50㎜は、いずれもダブルガウス基本みたいですよ。

F1.2:ダブルガウスの2段重ね+補正レンズ

F1.8と今回のF1.4:ダブルガウスの前後を補正レンズでサンドイッチ

以前N社のレンズ設計者から伺った話ですが、撮像面から22-23㎜の位置に最終レンズを置けると理想的なダブルガウスの50㎜を作れるんだとか。

つまりミラーレスになって初めてダブルガウスの理想が叶う・・・みたいです(ライカのフランジバックでも無理)

ダブルガウスは後ボケがモコモコするとか、(素の4群6枚だけだと)カリッとしないとか、欠点はありますが、描写の素直さは捨てがたいと思います。

シトド

やはり、レンジファインダー機以来、半世紀以上に渡って大口径レンズの代名詞であった開放F値1.4は親しみがあるし、ザ・スタンダードな感じがあって、待ってました、これでなくては、という印象がありますね。ただ、やはり高性能化を目指すあまり、最近のお決まりである、ダブルガウス型のマスターレンズの前後に補正レンズ系を入れた構成枚数が多くて、長大な光学系なのが、大きく、重いのが目に見えてしまって残念です。正直最近のレンズの巨大化には辟易しているので、画期的な設計やガラスを使って小型軽量な気兼ねなく持ち出せるレンズを出してください。MFとはいえ、ライカのレンズは従来通りの小型レンズなので、できないことはないと思います。

f6

ららら さん

長くなるのは、レンズ枚数が増えてインナーフォーカスとなる為で、大きくなるのは開放からの周辺画質をあげる為でしょうね

デジタル時代に入りレンズのコーティング技術、設計技術の向上も伴って収差補正を行う為に、レンズ枚数を増やしても画質を向上できるようになりましたから、大きなレンズが増えましたよね、その代表が50mmF1.4 ですね

ただ、流れはまた小型化に 向いていると思います、ソニーがまずズームレンズで小型で高性能なレンズを出してきました、大きい重い高性能は当たり前で、小さい軽い高性能をユーザーが求めだした様におもいます、各メーカーには、小さいボディの利点を生かせる、高性能な小型のレンズも今後は期待したいとおもいます