キヤノンがフルサイズミラーレス用の「28-70mm F2.8」の実施例を含む、小型軽量でズーム全域で高い光学性能を実現するための技術に関する特許を出願しています。

- 出願人:キヤノン株式会社

公開番号:P2022147945

出願番号:P 2021049425

公開日:2022-10-06

発明の名称: ズームレンズおよび撮像装置 - 【課題】小型軽量で、全ズーム範囲及び全物体距離に亘り高い光学性能を実現可能なズームレンズを提供する。

- 小型軽量で、全ズーム範囲及び全物体距離に亘りより高い光学性能を実現するためには、ズームタイプ及びフォーカシング用レンズ群の数や屈折力、配置、移動条件等を適切に設定することが重要である。

- 本発明によれば、小型軽量で、全ズーム範囲及び全物体距離に亘り高い光学性能を実現可能なズームレンズを提供することができる。

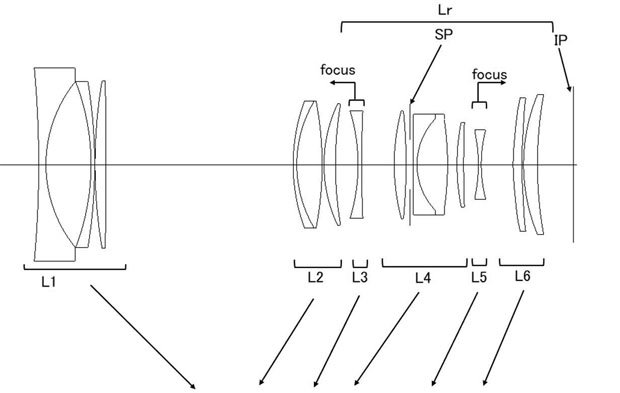

- 実施例1(28-70mm F2.8)

焦点距離 28.84 39.89 67.90

Fナンバー 2.91 2.91 2.91

半画角(°) 32.65 28.48 17.67

像高 18.48 21.64 21.64

レンズ全長 149.46 133.18 115.94

バックフォーカス 13.48 19.38 27.78

- 実施例3(24-70mm F2.8)

焦点距離 24.72 35.00 67.90

Fナンバー 2.91 2.91 2.91

半画角(°) 35.02 31.72 17.67

像高 17.32 21.64 21.64

レンズ全長 150.00 136.83 130.39

バックフォーカス 9.87 14.86 27.17

キヤノンは以前にも非常にコンパクトな28-70mm F2.8の特許を出願していましたが、今回の実施例はまた別のものです。以前の特許出願の実施例と比べると、今回の28-70mm F2.8はフランジバック分の覗いて全長約96mmと、前回の特許出願のものよりも1cmほど大きくなっていますが、光学性能とのバランスを考えるとこのくらいのサイズが落とし所なのかもしれませんね。

24-70mm F2.8はフランジバック分を除いて全長約110mmとかなり小さくなっていますが、バックフォーカスが非常に短いのでこのまま製品化するのは難しいかもしれません。どちらのレンズも収差図を見ると歪曲が非常に大きいので、電子補正が前提のようです。

いがぐり

前群との間に露骨な沈胴式のための空間があるので、明らかに沈胴式ズーム用設計ですね。

あけまる

>いがぐりさん

空気間隔はテレ側で後ろの変倍群が繰り出すための空間だと思います。

したがって、必ずしも沈胴式とは限らないと思われます。

フレディ

常時携帯用に、さらに小型軽量な28-70F4Lを強く希望

マスクゾル

やっぱり電子補正が前提なんですね。

値段が安ければいいですけど

CVN-65

28-70はワイド端で3.5cmも伸びるレンズだからズームで普通に伸びてるだけで、沈胴式ではないのでは?

路傍のカメラ好き

28-70/2.8の方ですが、図面での測定で広角時の2群と3群の間が48mm程度と思います。広角端と望遠端の差が33.5mmなので、沈洞で前群だけが動く場合15mmが限度ですね。

沈洞にしては物足りないかもしれませんが、収納時に縮まるなら歓迎です。撮影のテンポが悪くなるとの意見もありますが、そういう時は出した状態にしておけばいいと考えているので。

まぁ、正直これまで出た特許のどれでもいいので早く実用化してほしいところです。首を長くして待ち望んでおります。

いがぐり

> あけまる さん、CVN-65 さん、路傍のカメラ好き さん

確かに、わざわざ沈胴せずにテレ側の位置が格納位置になる可能性も十分あるので、「明らかに沈胴式」とまでは言い切れませんでしたね。

一方で、Z 14-30mm f/4のように、ワイド側で伸びるズームレンズであっても、沈胴式にすることは可能です。

この場合、沈胴状態では後群が下がった状態のワイド側に、前群が格納されてくる形になります。

(図の状態からL1だけが後ろに下がってくるという仕組み)

近年はf/2.8のズームレンズであってもコンパクトであることが求められるので、沈胴式の設計を検討している可能性は十分あるのではないでしょうか。

(製品化の噂なく特許が出てくるということはボツ案の可能性が高い?)

TomOne

電子補正を行えばコンパクトで安価なレンズが作れますが、寂しくはあります。

かといってレンズでちゃんと補正するとなると、とても手が出せない重くて高価なレンズに。

悩ましいです。

Lなしの安価レンズでも歪曲なしで写る、と気持ちを切り換えないと。