LensTipに昨日ソニーが発表した新しい広角ズーム「FE 16-35mm F2.8 GM II」のレビューが掲載されています。

- フォーカスリングは電子式で非常に軽いが、それでも快適と言える範囲内だ。最短から無限遠までの回転角は130度で、この大きさはフォーカスリングを回す速度に少し依存する。このレンズは非常に正確なピント合わせが可能だ。

- ズームリングは適切な重さがあり、滑らかに動く。

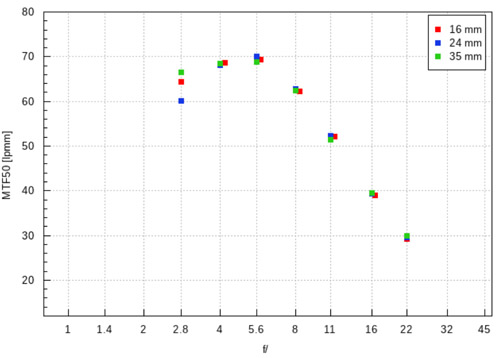

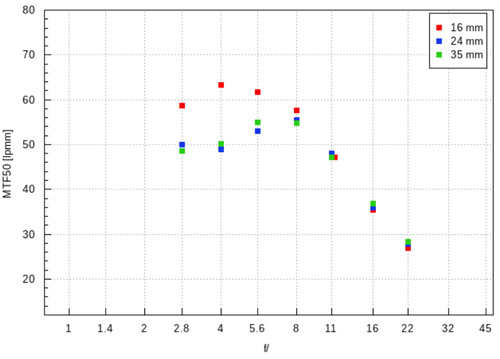

- 中央の解像力はズーム全域で均一で、F4以上に絞るとどの焦点距離でも変わらなくなる。開放時の解像力はズームの両端が良く、中間域は低くなるが、いずれの焦点距離でも60lpmmを超えており(良像の基準値は39~41lpmm)開放から非常に良好な画質だ。

- 隅の解像力は、広角端では開放で60lpmmという非常に高いレベルで、絞ると65lpmmに達する。これは、中央の解像力とほとんど変わらない実に印象的なものだ。望遠側では解像力は少し低くなるが、それでも非常に良好で不満は無い。

- 軸上色収差は素晴らしく良く補正されており、ほとんど目につかない。

- 倍率色収差の補正は見事で、ほとんどのケースで0.04%以下の非常に低い値だ。大口径の超広角レンズでこの結果は称賛に値する。

- 球面収差はわずかで、フォーカスシフトは見られない。このカテゴリでは良好な結果だ。

- 歪曲はそれほど大きくはないが、歪曲を抑えるために歪曲の形が陣笠状になっている。16mmでは画面全体の歪曲の平均は-3.57%だが、陣笠状なので中央の1:1(正方形)の部分に限定すると-4.62%というかなり高いレベルだ。20mmを過ぎると歪曲は-1.97%に減少するが、まだ陣笠の形は残っており、これは24mmでも見られる。28mmでは+0.48%のごくわずかな糸巻き型になり、35mmでは+1.95%の顕著な糸巻き型になる。

- コマ収差は、フルサイズの隅では若干ダイオードの像が大きくなるが、非常に上手く補正されており、称賛に値する。

- 非点収差は6.9%(16mmで3.5%、24mmで6.9%、35mmで10.5%)で、これはまだ低い値だ。

- ボケは玉ボケに年輪ボケが見られるのが残念だ。玉ボケの中心に明らかに明るい部分があり、絞ると縁取りが明るくなる。口径食の補正は称賛に値する。

- 周辺光量落ちは16mm開放で70%(-3.47EV)という非常に大きな値で、かなり問題がある。レンズのサイズを小さくした影響が非常に大きいことは明らかだ。F4では56%(-2.40EV)とまだ高いレベルで、F5.6でも(-1.77EV)に達する。中間域では開放で41%(-1.54EV)で、35mmでは36%(-1.27EV)に改善する。

- 逆光では、特に光源が画面外側の遠くにある場合でもフレア・ゴーストがでるのが気に入らない。

- AFは最短から無限遠までα7R Vで0.2~0.3秒で、実に速く静かだ。AF精度は非常に優れてはいたが、いくつかの合焦ミスがあり、完璧ではなかった。しかし、幸いなことに合焦ミスは2~3%未満だった。

- フォーカスブリージングは16mmで2%、35mmで3%の低い値で気にならない。フォーカスブリージングの点では間違いなく称賛に値する。

- テスト結果の総括では、私の気持ちは少々複雑だ。大口径の広角ズームは開発が難しいレンズが、このレンズはズーム全域でシャープで収差もよく補正されており、品質を犠牲にせずにより小型化され、全体に非常によくまとまっているレンズだ。しかし、他の最近のGMレンズが実に優れているので、その基準で評価すると、FE 16-35mm F2.8 GM II はそれほど輝いているレンズとは言えない。

- このレンズは画面全体の均一性に注力しており、中央部の解像力を犠牲にして(中央は遥かに安価なタムロン20-40mm F2.8よりも弱い)これを実現している。これは私は全く気に入らない。また、歪曲を抑えるために、広角端だけでなく20~24mmでも陣笠状の歪曲が見られる。更に逆光耐性も理想的とは言えず、玉ボケに年輪も見られるという点を考えるとGMシリーズとしては欠点が多すぎると言わざるを得ない。

- 最近のソニーは、製品をできるだけ小型化する傾向があり、その結果として犠牲が大きすぎるという印象を受けることがある。FE 16-35mm F2.8 GM II もソニーのアプローチの犠牲者だ。

- 良い点:軽量で頑丈でシーリングされた鏡筒、中央の素晴らしい画質、隅の良好な画質、軸上色収差が少ない、倍率色収差が目につかない、コマ収差の適切な補正、非点収差が少ない、静かで電光石火で正確なAF、フォーカスブリージングが少ない。

- 悪い点:逆光耐性が今ひとつ、特に広角端では周辺光量落ちが目立つ、陣笠状の大きすぎる歪曲、ボケがそれほど良くない、性能の割りに高すぎる。

FE 16-35mm F2.8 GM II は解像力はズーム全域で周辺部まで高く、色収差も非常によく抑えられているので、もっと高い評価かと思いましたが、LensTipは思いのほか辛口な評価ですね。

レビュアーは中央の解像力がそれほど高くないことや、陣笠状の大きな歪曲、年輪ボケなどが気に入らなかったようで、最近のソニーは製品の小型化にこだわりすぎていると苦言を呈していますが、設計の難しい大口径広角ズームで大幅に小型軽量化をしながらこの性能なら、全体的には上手くまとまっていると感じます。

mozk

初代を使っていて非常に気になっているレンズです。

小型軽量路線は大歓迎ですし、このレビューをみても広角ズームとしてかなり優秀な印象です。

初代や他社との比較も色々見てみたいですね。

wods

文中で画面外に光源がある時にフレア・ゴーストが発生しやすい事に言及されてますが初代で唯一困っていた問題が解決していないのは残念です。

解決されていたら買い替えようかと思ってましたが初代を使い続ける事にします…

ニコン並みとは言いませんがもっと逆行耐性を上げてほしいものです。

xylogen

ここに書かれてることで欠点と思ったのはやはり逆光耐性でしょうか。前モデルから微々たる改善という感じです。なんとかならなかったのかと。

歪曲収差に関してはしょうがないなあと思います。ズームレンズは歪曲収差無くすのが難しい、レビューをみてると

24mmあたりはキレイなのですが、ワイ端は目だちますね。補正しやすいのかが気になります。

解像度は十分じゃないでしょうか。均一性が高いのはむしろ評価すべきだと。

年輪ボケはいただけませんね。特殊なレンズが多いので年輪がでてしまってます。

まあ色々と書きましたが、圧倒的に大きい問題は値段でしょう。これは間違いない。

かめらん

初代から買い替えようと思っていましたが、躊躇してしまうレビュー内容ですね。

他のレビュー記事なども参照して、慎重に検討しようと思います。

コツメチャン

小型軽量化には、どうしても画質の犠牲が伴ってしまうんですね。

小型軽量なこと自体は素晴らしいのですが、フルサイズ機+GMレンズを使うような層は多くの人が画質追求のために高額な機器を手にするわけで、どうしてもそこに矛盾を感じてしまうのも事実です。

kikunana42

個人的な使用用途ではシャープさに関してはこれくらいの方が、後の画像処理を考えるとやりやすいです。逆光耐性は、他社製のレンズでも概ねこのような印象を受けます。何を基準にゴーストが多いのかは、他社と比較して厳密な検査をした方がよろしいのではないでしょうか。大きさ重さに重点をおいて、より性能を高めていっていただけると、今後も方向がそっちの方に向いて、カメラ業界全体が良くなると思っています。

tao

デジタル補正が有るとは言え、小型軽量はF4ライン

に任せて、多少大きく重くてもGMは高解像、周辺迄

高画質と言う物を追求するべきかなと思います。

光芒大師

SONYはどちらかというと映像(動画)に尽力しているので動画用として見れば軽量コンパクトでブリージングも少ないと喜んでる人も多いかと思います。ゴーストやフレアも動画では表現のひとつワンカットに欲しいですし。全く悪い点がない、しかし重いデカいレンズを今作るより小型化の方にシフトしているのは時代に合ってると自分は思います。

Nn

スチル性能は12-24GMに任せて動画向けに逆光耐性にはそこまで力を入れていないのかもしれませんね。

ムービーでゴーストやフレアが発生しないのは面白くないレンズ扱いですし。

超広角のF2.8GMが2種類あるソニーならではの製品開発かもしれません。

NPWJ

最近のGMにしては残念なレビューですね

GMの2型は標準も望遠も評判良かっただけに残念

セラビー

小型化すると内面反射を処理する余裕が少なくなるので逆光に弱くなのは仕方ないかも知れません。

個人的にはゴーストの形が不自然でなければ問題ないと思いますが色づきが気になります。

どもん

ソニーとしては、小型軽量のトップランナーで居たいのでしょうね。

ただ、GMの場合は多少の小型軽量さより中身だと思います。

システム中、すべてのレンズが軽い必要は無いので、

レンズごとの役割を考えても良いのでは。

むろん、この小型軽量さを歓迎する人もいると思うので、

そのあたりは賛否両論かと。

Tsu

価格と重さで見送った1635GMの代わりに1224Gを購入して使ってます。

ゴーストはE1018よりはマシですがかなり目立ちます。

F値問題と重さを考慮して14GMを購入しましたが開放付近ならほとんどゴーストは出ないです。

レンズ構成枚数が多いズームなので、と思いましたが1224GMはかなり優秀だと聞きます。

II型を候補にできる人なら1224GMも購入できると思うし、小型軽量なら1635Gという選択もできるので画質云々ではなく少し中途半端な気もします。

でも悩めるほど選択肢が多いのはSONYのメリットです。

non

このレンズで挙げられている欠点が目につく使い方をあまりしないので

必要な人にとっては良いアップデートに見えますね

基準が高くなっているからこそ言われている感じでしょうか

ばんどう太郎

デザインが大変美しく、光学設計とプロダクトデザインとしての端正さが両立したハイエンドレンズだと思っていました。

しかし私も、小型化や動画時の取り回しを優先するが為のしわ寄せがあるんじゃないかと気がかりだったところ、案の定それを指摘する海外メディアでのレビュー指摘が出たという感想です。

そして相変わらず死蔵させるだけのパッド入りソフトケースが付属するようですが、キルティングの巾着袋等に改めて欲しいものです。

初代を下取りに購入予定ですが、製品版になって(=最終プロトモデルから改良が加えられて)明らかなアドバンテージを発揮するレンズに仕上がっていて欲しいです。