DigitalCameraWorldに、OM SYSTEM OM-1 Mark II のレビューが掲載されています。

・OM System OM-1 Mark II review: the camera that will make you jealous

- OM-1 IIの価格は2399ドルで、センサーサイズから考えると高すぎると感じるかもしれないが、その機能を実際に目にすると、非常に適切な価格のカメラだ。

- ボディは軽量にもかかわらず造りは非常に堅牢だ。

- 超音波によるゴミ除去機能は他ではそれほど言及されていないが、これは重要な機能で、ソニー製のカメラでレンズ交換でゴミが付着してしまったことが何度あるかわからない。

- 576万ドットEVFは画像の細部までチェックすることができ、実に素晴らしい。

- GNDはオンボードRAMの増加によって実現されており、その効果は見事だ。

- 8.5段分の手ブレ補正は150-600mmの換算1200mmで撮影できる。スチルでも動画でも画像は全く揺るがない。

- AFは改善されており、被写体認識による追尾性能が大幅に向上している。飛行中の鳥を追尾できるようになっただけでなく、人間用のAI検出のAFも導入された。これらはRAM容量が増加された結果実現されている。

- 鳥や人間の撮影でAFが手前の物体に騙されて合焦してしまいそうな場合でも、これまで以上に被写体検出は確実に動作することに驚いた。

- OM-1 II の弱点は動画機能で、性能は悪くはないが、G9IIのような動画重視の機種には及ばない。動画時の手ブレ補正は強力でAFも優れているが、8bitの動画には面白みが無く、10bit時にはヒストグラムが表示されず、露出をモニターできないという不可解な問題がある。

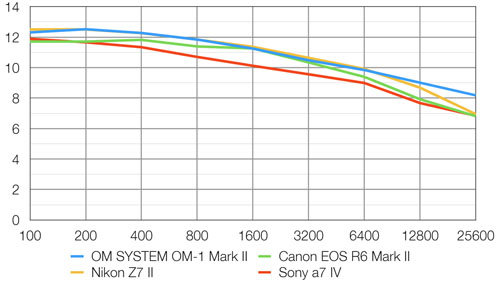

- ラボテスト(解像力):画素数がわずか2040万画素なので、解像力において高画素機に優ることはなかったが、センサーが小さいにもかかわらずEOS R6 Mark II にこれほど近付いているのは印象的だ。

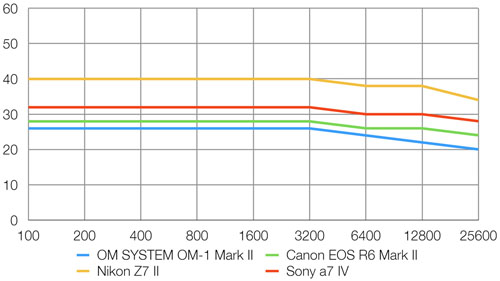

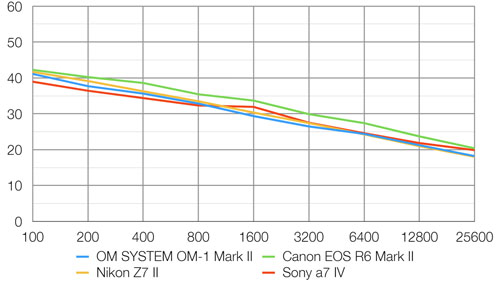

- ラボテスト(ダイナミックレンジ):OM-1 II はダイナミックレンジの点ではフルサイズ機に匹敵し、実際にトップの成績だ。これは素晴らしいパフォーマンスだ。

- ラボテスト(S/N比):S/N比は比較した機種の中でトップではないが、少なくともテストしたISO範囲全域でZ7IIやα7 IVと同等だ。

- OM-1 II が単なるOM-1のファームウェアアップデート版だという誤解が払拭されることを願っている。OM-1とOM-1 Mark IIは外観は似ているが違いは非常に大きく、OM-1 II はオリジナルのOM-1ではできなかったことを実現している。高感度ノイズに関してはフルサイズに匹敵し、ダイナミックレンジはフルサイズを上回っている。改良されたAFは野鳥の撮影で非常に信頼性が高い。

- OM-1 II は驚くほどの耐候性のある究極のアウトドアカメラだ。アウトドア写真家であれば、これ以上のカメラは思いつかない。コンピューショナルフォトはまさに魔法で、他のカメラでは不可能な撮影ができる。

- 良い点:ソフトウェアベースのND / GNDフィルター、8.5段分の手ブレ補正、120コマ/秒のレン者、IP53規格のシーリング。

- 悪い点:2040万画素の解像度、被写界深度が深い、オリジナルのOM-1に外観が非常によく似ている、未だにSDカードを使用している。

OM-1 Mark II はOM-1のファームウェアアップデード+α程度のマイナーチェンジモデルと評価されることも多いですが、DigitalCameraWorldのレビュアーはMark IIとの違いは非常に大きいと述べており、AFや画質を含めて極めて高い評価になっています。

特にラボテストでは高感度ノイズではフルサイズ機並み、ダイナミックレンジに至ってはフルサイズ機を超える結果を出しており、センサーサイズを考えるとこれは驚きの結果ですね。OM-1 Mark II のセンサーはOM-1と同じはずですが、なぜここまで良い数字がでるのか少々不思議です。

AFに関しては、OM-1の懸案事項だった鳥などの撮影で手間の草木などに合焦する傾向が改善しているということで、AFは着実によくなっていると見てよさそうですね。

OM-1 Mark II 使い

OM-1 Mark II を発売日から使ってますが、使ってみると確かに違いはわかります。

omdsは、アピールが不得意ですね。

超音波によるゴミ除去機能とか色々、技術はホントすごいんですけど。

初心者

オリンパス&OMDS愛好者で、OM-1Ⅱは猛禽類の飛翔追尾など魅力ありそうですね。

コツメチャン

OM-1 Mark II のセンサーはOM-1と同じソニー製の積層ですよね。

画素数が低めとはいえ、フルサイズの非積層よりダイナミックレンジで上回るなんてことがあるんですかね。

そもそもOM-1はここまで良かった記憶がないのですが、同じセンサーでこんなに変わるものなのでしょうか。

正直この検証結果には少々疑問を抱きます。

ななな

贔屓目に見ても高感度耐性でフルサイズを超えているっていうのは流石にないと思います。

シチュエーションによってはライブGNDをうまく使えばダイナミックレンジについてはいい線いくと思いますが超えるまではないかな。

ただAIノイズ除去など含めると実用上気にならないレベルに抑えらると思いますし、レンズ含めてコンパクトである事やそれによるIBIS、ダストリダクションは勝ってる部分なので適材適所ですね。

オリペンユーザー

管理人さんもおっしゃっているように、

RAMの増加だけでセンサー由来のダイナミックレンジがそんなに

変わるものなのでしょうか?

無印OM-1ユーザーとしてはとても気になる部分ですね。

実はOMシステムは処分してそれこそR6Ⅱにしようかと思っていたところなので

実に気になるのですが。

もし実際に使っている方も「そう感じる」というのなら

12-100PROとOM-1Ⅱは登山に無敵になるので、OM-1Ⅱに乗り換える

かな...

to

無印OM-1を1ヶ月ほど試用した時にはダイナミックレンジも高感度耐性もフルサイズに匹敵するとは全く感じませんでした。

本当にIIがそこまでの画質に達しているなら、OMDSも強力にアピールするべきだと思うのですが。

ZF3/T+OM-6Ti+LXⅡTitanium+XDーd+EOS F-1D

褒め言葉だらけで、逆に不安がありますが、電池サイズが良く変わり、肥大化した理由から遠ざかっていたOMの1系でしたが、少し欲しくなってきました。

さろめ

「被写界深度が深い」はデメリットか?

自分もフルサイズに乗り換えて久しいけど、何も考えずに撮っても手前から奥まですべてにピントが合うMFTが無性に恋しくなることはある。

nullpox

無印からmarkIIに乗り換えました。現像しているときに暗部が粘るようになった様な感覚はあります。同じ被写体を同じ条件で撮り比べたわけではありませんから、あくまでも感覚ですけど。

センサは同じですが、CCDからのデータをそのまま記録しているわけではないでしょうし、ライブGNDやRAW14bit処理を加える際に多少のチューニングを計ったんではないでしょうか。

hori

すごい高評価で興味深いです。

ただサンプルカット見ると暗いのに低ISOと遅いシャッターはどうなの?

と言う写真なので判断し難いですね。

qwe

被写界深度が深いことがメリットかデメリットかはケースバイケースだと思いますが、画像加工技術が発達して被写界深度が深い画像から浅い画像を生成することはできても逆は相当AIが進歩しないと、まだまだ困難でしょうから、被写界深度が深いことがメリットであるとされることが増えていくような気がします。

Z500待ち

マイクロフォーサーズ最大のネガティブ要素はダイナミックレンジだと思うので、仮にこの結果が正しいものであるなら、カメラの歴史に残るくらいの下剋上だと思いますが……

Syutama

少なくともダイナミックレンジが優秀だという記事はデータに基づいています。

私はOM-1mk2ユーザーではありませんので忖度はありません。

個人的にはOM-Dシリーズはより小型化を目指し、真の機動力を追求してほしいです。

ナタムカテル

「OM-1 II が単なるOM-1のファームウェアアップデート版だという誤解が払拭されることを願っている。」

これは、自分も同意見です。

ハードウエアとしての違いはRAMの容量だけですが、機能はかなりアップデートされた機種と感じました。

フジのX-H2も画像数が上がったにもかかわらずダイナミックレンジは広くなったりしたことがあるので、

同じように、やはり、RAMとTruePic Xを信号をORF化もしくはJpeg化する際のチューニングは入ってると思います。

被写界深度も、マウント径の制約があるので厳しいですが、F1以下のレンズが発売されれば解決できる話ではあるのですけどね(汗)

(これはソニーやフジのカメラにF1以下のAFレンズがないのと同じ話ですが)

tan

コチラのサイト

https://www.photonstophotos.net/Charts/PDR.htm

ですとダイナミックレンジについては無印もMark2も大した差はないように思えますが。(若干の改善位)

この記事が本当なら購入も検討ですが、どうにも眉唾という印象を拭えません。

まさる

深度が深いから4/3を買うのよね。

センサーの問題だけじゃないことはユーザーも理解が進んで

処理エンジンの高性能化が大事になってきました。

fujinosun

センサーサイズも使い分けが大事というわけですな

そうやって気がついたらマウントどんどん増えていく…

MK

「高感度ノイズに関してはフルサイズに匹敵し、ダイナミックレンジはフルサイズを上回っている」

これは凄い。ただ、ちょっと再検証が必要な気もしますが…。

もし、この性能が出せるのなら、比較対象機のフルサイズ機がさらに進歩したとしても、もう十分な性能だと言えるのではないでしょうか?

あとは、被写界深度の深い写真を速いシャタースピードで容易に撮りたいとか、目的をしっかりもった使い手が手にとってくれるかどうか。

被写界深度の浅くするデジタル処理はどうしても光学的なボケと比べると不自然さを感じてしまうので、ここをもう少し技術が上がるといいかな。写真を撮る前にデジタルで被写界深度をシームレスで浅くするような機能が入ればフルサイズ機にも対抗できる。

あと、トリミングを考えるともう少し解像度が欲しい人が多いような…。

頑張ってほしいところ。

m2c

元記事の通りだとしたら、最近はセンサーだけでダイナミックレンジ性能が決まるわけではないって事なんでしょうかね。もしくは、そのような技術や方法が確立されているとか。

メモリーの増量で色々実現できているのは間違いないようですので、逆にいうと、従来の機種では、メモリーが少ないためにダイナミックレンジなど色々制約があったってことなんでしょうかね。旧センサーでもメモリーを増やして使用するとダイナミックレンジが上がるとか、そんな単純な話ではないとは思いますけれども。

ぽにょ

iso高感度にしてもダイナミックレンジにしても初代と数値で比較しないと分らないですよね。

元オリンパス使い

E-M1 markIIIの人物へのAFと、高感度ノイズが不満で、ソニーのフルサイズ機へマウント変更した者ですが、この記事の内容の真偽が非常に気になります。

この2点に関しては、OM-1になってもα7III以下の性能だという認識でしたが、OM-1 markIIになってα7IIIは超えたという事でしょうか?

OM1ユーザー

OM-1初代を使ってますがRAWのDレンジとS/Nは10年前のEOSやニコンのフルサイズやフジのAPS-Cにも完敗なので、この記事は信じがたいです。

オリンパスProレンズは開放からめっちゃシャープなので、解像力ではフルサイズ24MP機に引けを取りませんけどね。

アオバズク

もしかしてハイレゾショット時のダイナミックレンジとかですかね

OM1MK2

オリンパス(OMDS)あるあるでは。

オリンパス時代は、同じイメージセンサーを複数の機種で使いまわしていることが、多々ありました。

ただ確かに、イメージセンサーは同じでも、後から出る機種の方が、全体の画質は良くなってました。

後になればなるほど、イメージセンサーの本来のチカラを引き出していた印象があります。

初代OM-1 の時は、裏面照射積層型センサーのわりにダイナミックレンジは良くなかったので、やっと上手く性能を引き出せるようになったのでは。

ななな

上でも書きましたがフルサイズに優るとは思いませんが、jpegでブラインドテストしたら恐らく明確な差は出ないのではないかと思います。

どこかやってみてくれたら面白いんですが、「不都合な真実」になっちゃうかな。

何はともあれ各社切磋琢磨してくれるのがユーザーとしては一番です。

LALA

全てに首肯できるわけではありませんが

「超音波によるゴミ除去機能は他ではそれほど言及されていないが、これは重要な機能」は本当にそう

撮影機能と直接関係なくとも無駄なストレスが減る良い機能ですね

Panasonicは過去に下位機種ですら採用していたのに、今は上位機種にもなくなっていて残念な部分です