・(FT5) E-M5 successor has sensor shift to create up to 40 megapixel images on the fly!

- 匿名のソースが重要な情報(幸いにも、この情報は最高のソースによって裏付けがとれた)を提供してくれた。従って、以下は大きなニュースだ。

- 2月の最初の週に登場するこのオリンパスの新型機は、E-M5II(またはE-M5 Mark II)という名称になるだろう。そして、このカメラの大きな新機能は「センサーシフト」撮影だ。このカメラにはセンサーの移動(1回の撮影で最大8フレーム)によって40MPに(画素数を)上昇させることが可能な16MPセンサーが搭載されている。

- このソースは、この機能がどのように動作するのかの詳細は説明してくれなかったが、私は、ハッセルブラッドH5D-200c(※リンク先PDFです)と同じような方法で動作すると推測している。

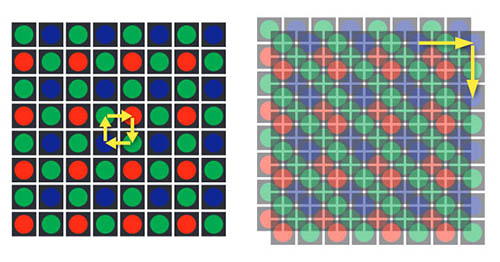

この噂が事実だとしたら、E-M5II は、一般向けのカメラとしては、これまでにない高解像度の画像が得られるカメラになりますね。このセンサーシフト撮影機能は、1/2ピクセルずらしながら複数枚の画像を撮影し、これを合成して1枚の高精細画像を得るハッセルブラッドH5D-200cと同じ仕組みなのでしょうか。なお、下の図はH5D-200cのマルチショット機能の解説図です。

切羽

オリンパスらしい仕様ですね。実際に解像し、使える機能なのかどうか、実機での評価が楽しみです。

momo0258

信頼性とコストが担保されれば大歓迎なのですが・・・。

それよりもEVFをもっと改善してほしいです。主に倍率と解像度。

add

オリンパスといえば強力な手ブレ補正ですが、その応用といったところですかね

連射HDRと同じく動体相手は無理そうですが、「この機能を使っているときに手ブレ補正は使えないから三脚前提」となったりしなければ凄いです

popo

これって、1ピクセルで考えると露出時間がシフト分割する分、短くなるんですよね。いや位置情報が付与されて、実質的には、

移動のロスしかないのか・・・頭悪いのでわかりません(笑)

nan

どう呼ぶのが正式かは知らないけど

とりあえず僕的には「いーえむごつぅ」という微妙な呼び方になってしまう。

どりゃー

静止画の画質が著しく向上するなら

素晴らしい技術ですね。

画像補完がどーんと飛躍した技術のようにも思います。

手持ち撮影でも可能なのでしょうか?

センサーシフト手振れ補正機構はいろいろ

応用が利くのですね。

センサーを動かす技術の蓄積は

メーカー間で相当差があるでしょうから、

うまく使いこなして看板機能に出来たら良いですね。

ついでに画角を広げる機能も持たせたらどうでしょう。

ども

これがソニーの提供するセンサーなんでしょうか。いずれにせよ40-150mmf2.8を最大限に生かせるセンサーになるといいですね。

餅ゼリー

ふと思ったのですが、センサーシフト方式だとストロボ撮影に制限が出るのでしょうか?

lulu

星野写真にはきっと意味ないのでしょうね。またまた静観でしょうか?

3

この機能を使う時は手振れ補正が使えないとしたら、手振れ補正付きのレンズがあるといいんですかね。

炭屋

電子シャッターが搭載されるのでしょうか。だとすると画素数以外にも色々メリットがありますね。

hui

この高画素を活かす為に次こそ電子先幕シャッターの搭載を!

シャッターディレイで誤魔化さないで!

電子職人

当然ですが、連写合成によるHDRと同じで、静止している被写体専用になりそうです。頑丈な3脚を使用する場合は、問題無いと思いますが、手持ち撮影では、HDR以上に精密な画像のズレの補正による重ね合わせが必要ですね。

3脚必須か、手持ち撮影可能か、の違いで実用性が大きく変わってくると思います。手振れ補正も同時に働いているとしても、連写中の最初から最後まで完全に静止させるのは難しいと思いますし。

Sonyの全画素超解像ズームの話題の時等に、手振れ補正機能を使って、センサーシフトしながら連写合成すると本当の超解像が出来ると提案していたのですが、技術的難しさのためか、Sonyからはこの技術の製品はまだ出ないですね。

昔昔の、リコーの独自スタイルのコンパクトデジカメRDC-7で、(3脚使用限定の)センサーシフト2枚連写合成による解像度向上機能があったと思います。新しいアイデアではありません。3脚無しで、使用可能になれば新技術ですね。

動画では、複数のフレームの画像の位置のずれを補正して合成する高度な画像処理で解像度を飛躍的に向上する(複数フレーム処理による超解像)ソフトが存在したと思います。センサーシフトしなくても、手持ち連写画像を高度な画像処理で、高解像度化出来るかもしれません。

シーカーサー

センサーシフトですか。ハッセルブラッドの例は早い話センサーシフトでフジのハニカムEXRにしてしまうと言う事ですよね。ただこれだと画素数は40MPではなく、16MPの2倍の32MPになるんじゃないですかね。

シフト機構が斜め(対角線)半画素分の往復移動なら、手ブレ補正機構とは別に設けた方が、単純で制御もし易いんじゃないでしょうか。

動体に関してはISO感度を上げて対応すれば良いんじゃないですか。

シーカーサー

間違えました。32MPではなく64MPですね。そうなると64MPを40MPに縮小するのかも知れませんね。それと画素シフトでハニカムの補完を行う場合は、デジタルテレコンは無しになりますね。

ササニシキ

凄い技術ですね。

でも、僕はEVFや操作性の向上があれば

文句無いですよ。

そしてアートフィルターが最新になってればオッケーです。

もちろんボディは頑丈に造って下さいね。

fujyn234

センサーサイズが比較的小さいことを逆手に取った感じですね。この新機能に期待しつつも、HDRブラケットとの併用が可能なのかが気にかかります(素人考えでは無理そうな…)。

hppnss

複数枚画像の重ね合わせ処理はもともと超解像技術の一つのアプローチでもあります。

ボケていたりノイズのある画像であっても、多数あればそれらを解析してそこから本来あるはずの鮮明な画像を推測し得ることができるというものです。

この場合、それぞれ微妙に違いのあるサンプルが多ければ多いほど参照できる情報が増えるため精度が増します。

確かにセンサーをわずかに動かし連写することで微妙に違いのある画像を複数枚得られますね。

ちなみに手持ち連写であればセンサーをこのようにわずかに動かす必要はないかもしれません。

また重ね合わせ処理によって、この解像度補完処理と同時にノイズ除去も可能です。

ノイズはピクセルごとにランダムで現れるため、重ね合わせた同一箇所を複数枚照らし合わせることでノイズと正しい信号を区別することができ、そのノイズを除去できます。

動いているものに関しては、ソニー機に搭載されている「人物ブレ軽減モード」では6連写を行ったのち一枚から動きのある部分を採用し、動きの少ない部分については複数枚の重ね合わせ処理でノイズを減らすという動作をしているようです。

この方法のメリットは、被写体ブレが起こりやすい動体については短いシャッタースピードで瞬間の姿を捉え、その一方で背景部分については短いシャッタースピードで手ブレを防ぎながら重ね合わせ処理によりノイズ除去を行いクリーンな背景を得られるところにあります。

こうした連写合成処理には負荷がかかりますが、プロセッサの進化に伴いこれからより複雑化し進歩していく分野なのかもしれませんね。

嶋田

これって、写真を1枚だけ撮ってフォトショップで1/2ピクセルずつずらしながら合成するのとそれほど変わらない気がするのですが

嶋田

ああ失礼しました

Photoshopで1/2ピクセルずらすのは無理ですから、

解像度を2倍に拡大して1ピクセルずらすという感じで似たような写真が得られませんかね?

QuickTake

こういう夢のある技術はいいですね。

4000万画素はレンズ性能による制限なのでしょうか?

これなら静止画番長としてE-M1と併用できるし、E-M10との差別化も明確です。

こうなるとEVFはE-M1相当のものが載らないわけにはいかないでしょう。

期待しで待ってます。

taku

E-M5sとかE-M6になるものだと思っていました。

今までのネーミングルールから外れている気がしますが、何か意味があるのでしょうか?

個人的にはファインダーの倍率はむやみにあげないでほしいです。

(解像度や応答速度、色再現性など他の性能はもっとあげるべきですが)

画面全体をワングラスで確認出来なくなってしまいます。

卵

よくわからないのですが、回折限界を超える写真を多数とっても、回析限界が超えられるわけではないと思うのですが。最近の回析限界を超える技術と関係あるのかもしれませんね。

miyaaaaa

この技術なら副産物として高感度撮影時のノイズも平滑化されそうですね。素晴らしいです。

安くなったE-M5を買おうかと思っていましたがこのカメラを待とうか悩みます。

moto

K-3のローパスセレクターが出てきた時にこういうこともできるんじゃないか、と言われていたのをオリンパスがやっちゃう感じか

本当にこれやってきたら凄いなあ

愛の手を

オジサンにはよく解りませんが、LF規格で撮ったjpg(またはRAWも)サイズがどの位になるのでしょう。単純に2.5倍になっちやうのでしょうか?

だとすれば1カット20メガ位になるのですかねぇ?

(パソコンが大変だ!)

Nobody

(1)すごい技術ではありそうだけど、シロウトとしては結果として得られる絵にメリットがあるかどうかで判断したいですね。

(2)全く新しい技術が導入されたとき、

・素晴らしい結果になる

・部分的に尖っても全体としてはメリットがない

・使い方が限定される

・2,3世代改善を積み上げることで、全く新しい世界を開く

などいろいろな展開があります。個人的には尖った結果も得られるけど、ソフトウェア的・ハードウェア的に絵を完成させるには2,3世代必要かなという予想。加えてハードウェアとしての寿命がどの程度かも気になります。

当たるも八卦当たらぬも八卦でございます。とはいえ、興味津々。

FFt

小さいセンサーの弱い部分のあくまでも補完的な技術としてよいと思います。画期的か、魅力アップかというと実はそれほどでもないですけどね。

電子職人

正確に再現性良く、1ピクセル、あるいは半ピクセルずらして撮影して合成するというのは、やはり3脚に固定しないと無理なのではないでしょうか。

しかも、シャッターショックでさえ影響しますから、電子シャッターを使う使う方が良い結果を得られそうです。

元々解像度の低い動画と違って、高解像度の静止画で、連写合成でさらに解像度を上げるには、ものすごく精度が要求されると思います。

グローバル電子シャッターで、30コマ/秒以上の超高速連写が出来るセンサーが登場すれば、連写合成による超解像とノイズリダクションが、広範囲に使えるようになるかもしれません。

グローバル電子シャッターは、感度の低下の問題がありますから、元々高感度性能で不利な4/3インチセンサーで、APS-Cやフルサイズのセンサーより先に実現することはないと思います。

酢豚

そんなに高画素にして何に印刷するんでしょうか??

背景専門&三脚使用前提なら必要ない機能だなぁ。

それよりも高感度耐性や、α6000並みの動態追従性を詰めてくれた方がうれしかったなぁ。

りゅうころ

増々このカメラが欲しくなって来た。

早く2月にならないかなぁ。

貧乏暇なし

ひょっとしたら画素ピッチを下げてくるのかも。有効画素数1250万とか。

連写で重ねて高画素にするのなら少しでも高感度耐性をあげた方が有効でしょう。

リンク先、シルバーの網の目で偽色が出てるのが3枚重ねて完全にシルバーに成ってますね。それ程魅力的ではないと思ってましたが、例えば3枚重ねれば明るさが1/3で済むというのなら静画ではなかなか有用そうです。

あとこいつの魅力は「高画素機に微妙なレンズを積んだらやっぱり微妙」ではなく「微妙なレンズで撮った写真も高画質化する」というところでしょう。

オリのシャープな画が高画素化したら…と思うと生唾ものではあります。三脚無しで使えさえすれば。

フォレクトゴン

ハッセルブラッドは1,4,6ショットで50MPから200MPの画素数ですよね。オリンパスの場合も16MPから40MPの間は同じ様な感じなんですかね?

Maniakuma

手持ちの場合は連写した各コマにはかなりのズレが生じますので、サブピクセルをシフトする意味はありません。

この機能は手ぶれ補正OFF・三脚使用時・静物のみ有効だと思います。

また、JPEGのみの機能でしょうね。

Yellow Calx

ダストリダクション、ライブビュー撮影、極薄ローパスフィルタと多くのエポックメイキングな機能を実装してきたオリンパスらしいですね

グローバルシャッター搭載で1/8000秒でもこの機能が使えたら本当にすごそうですが詳細はどうなるんでしょう?

fuekinori

E-M1向け貯金をこっちに廻そう^^;

北風

とても面白い技術ですね。

優秀な手振れ補正技術があるから実現可能になったのでしょうか。

手振れ補正で1ピクセルがブレてなく写るのですから、

その制御精度は10倍ぐらいはあるでしょう。0.1ピクセルぐらい。

その精度を使っての、ずらし連続撮影だと予想します。

次のような感じで動作するのでは。

最初の露光では、規定の位置に戻すように手振れ補正機能で動かします。

2回目の露光では、規定の位置より0.5ピクセルだけズレた位置を、

補正機能の目標値として、手ぶれ補正機能を動かします。

つまり、手振れ補正機能を使いながらも、今回の多重露光は可能でしょう。

手振れ補正機能が効いた状態で、高解像度が得られると思います。凄そう。

おそらく、問題になりそうなのはシャッターとデータ読み出しです。

フォーカルプレーンシャッターはチャージに時間がかかるので、

電子シャッターしか選択肢はありません。

だとすると、こんにゃく現象は必須ですね。

もともと動体に非対応の撮影方式ですから、最初から無視でしょう。

データ読み出しには時間がかかるでしょうから、ラインごとの制御でしょうか。

ラインごとの露光が、センサーの上部から始まり、

露光が終わったラインごとに読み出しを始める方式ではないかと。

一番下のラインが露光し始める頃には、

一番上のラインではデータ読み出しが終わってるでしょう。

すると一番下のラインの露光開始に続いて、

一番上のラインの2回目の露光が開始できるという形になりそう。

実質的な解像度がどれだけ向上するかは、試してみないと不明です。

ビデオでは、同じ考え方で解像度を上げる話が昔から使われてましたね。

とにかく、楽しみになってきました。

e-max

もしこの機能で演算と駆動制御が追いついて手ぶれ補正と両立したら楽しいなぁ

TQ

手ブレ補正の駆動にオーバーライドして1ピクセル単位のセンサーシフトも出来ると思います。

他の方もおっしゃるように高感度ノイズの平滑化効果もあるでしょうし、ローパスレスのモアレも解消することが出来そうです。

高解像度画像もいいですが、このあたりも大きなメリットとなりそうですね。

北風

TQさん

1ピクセルずらす発想は面白いですね。

1ピクセルずつずらして4回露光したら、

すべてのピクセルでRGBGのデータが得られます。

Gは2個あるので、平均してノイズ低減。

RGBが全部揃うので、補間なしで画像が作れますね。

ベイヤーセンサーなのに、3層センサーのような結果に。

画素数はアップしませんが、

これもまた、有益な応用方法ですね。

どちらかといえば、こちらのほうが魅力的。

T.K

プロの物撮りカメラの決定版になるかもしれませんね。

新しい提案は歓迎です。

pingu

最初からシルバーも発売してくれるよね?お願いします。

シーカーサー

どうも勘違いしていたようです。他の方のコメントを踏まえるとこんな事なんでしょうか。

①シフトさせない場合

・これまでの撮影と同じ

②1/2画素シフトさせる場合(4フレーム)

・4フレームにより16MPx4の実画素64MPのデータを出力できる。ただし現時点では8Kモニターに必要な3318万画素の静止画が有れば良いので40MP分を使用する。

・8Kモニターの電子看板(デジタルサイネージ)用?

③1画素シフトさせる場合(4フレーム)

・1画素にRGBそれぞれのデータが得られるので偽色やモアレ?が無くなる。

・ベイヤー配列の緑画素の一つを像面位相差画素にした場合、他の3つのフレームからRGBデータが得られるので補完の必要がない。

②と③共通で

・8フレームの場合は4フレームを2回行いノイズを低減。あるいは、露出を変えることでHDRに対応。

●その他

https://digicame-info.com/2014/09/m43116000.html

>オリンパスの次のマイクロフォーサーズカメラには、1/16000秒のメカシャッターが搭載される。

とあるので、この1/16000秒のメカシャッターなら動体相手でも対応可能なのかも知れませんね。

その高速なメカシャッターとしては、オリの特許にあるエレクトレットシャッターの登場でしょうか?

http://astamuse.com/ja/published/JP/No/2006078769

http://astamuse.com/ja/published/JP/No/2006047835

過去の噂では

>このセンサーの設計の変更は小規模だが、このセンサーには、少なくとも1つのこれまでにない機能が搭載されていると聞いている。

>新型のOM-Dは確実にE-M5の後継機だが、外観は少し異なっていると聞いている。

>このカメラは何か大きく異なるものになる。

とあるので、センサーシフト撮影機能は手ブレ補正とは別に、センサーユニット自体に設けられるんじゃないですかね。

また、外観が少し異なるのはエレクトレットシャッターユニットを使うから?

餅ゼリー

ハッセルブラッドH5D-200cのカタログを見てみましたが、センサーシフトでマルチショット撮影した画像は本当に高精細ですね。

4回のマルチショットから作られた画像を見ると、ディティールにやや補間されたような画像処理エンジン特有のクセを感じますが、確かに画素数が4倍のカメラで撮影した画像に見えます。

さらに6回のマルチショットから作られた画像を見ると、ピクセル等倍での精細さはまるで三層センサーから得られた画像のようでもあり、また画像処理エンジン特有のクセは全く感じられません。

感覚的には出力ピクセル数が4倍の三層センサーで撮影した画像のようです。

使えるシチュエーションが限られるかもしれませんが、ここまで高い効果があるとは予想外でした。

安価で小型軽量なカメラでこの技術が使えればかなり面白いと思いますが、やはりネックはレンズ性能でしょうか。

シグマファン

ここに書かれているような技術だとすれば、積層センサに対する破壊的イノベーションになり得る技術ですね。それでシグマはクワトロを急いだのか?

オリンパスの技術はセンサシフトとのことですが、光学ガラスをセンサ直前に配置して瞬間的に微かに角度を変えることができるようにすることで同じ効果が得られます。このようにすればセンサにシフト機構のないレンズ内補正の場合も使えます。のみならず、レンズ内補正の場合にこそ大きな効果を発揮します。

それはそうと、センサの大きさや画素数よりもレンズの光学性能が画質に効いてくるすごい技術ですね。高性能レンズの市場を再創造するようなインパクトですね。

まずはオリンパスの実物が出るのが楽しみです。

e-max

EXR配列とFoveonのイイトコどりのデータが出せるということではいい話ですけど

機械シャッター一回の動作に対して2,4,6回分割してデータを取り込むことを考えると実際撮影時のSSはそれなりに遅くなるんでしょうね

そう考えると手ぶれ補正と同時に作動できてもどれほど意味があるか怪しい気がします

4ショットの場合1ピクセル4回だから合成して明るさは確保できるにしろ

SSを通常撮影時の倍は確保することになるのかな

ということで三脚使用物撮り専用といったところに一票

ポロ&ダハ

HASSELBLADだと1ピクセル分動かして4フレーム撮影して、FOVEONと同じように全てのピクセルでRGBの画像データが得られるモードと、1ピクセル分と1/2ピクセル分動かして6フレーム撮影して4倍の画素数の画像データを得られるようにするモードの2

種類が選択できますけど、オリンパスの場合は1回の撮影で最大8フレーム撮影するそうですから、1ピクセル分、右・下・左・上に動かしてから、更に1/2ピクセル分、右・下・左・上に動かすんでしょうかね?

シグマの山木和人社長のインタビューで、FOVEONだとベイヤー配列の2倍の解像度が得られるそうですから、1ピクセルをメインにして、1/2ピクセル分は補完に使うようにして、FOVEONと同等の画質が得られるようにするとも受け取れますね。

複数回露光する間の手ブレは手ブレ補正で、ある程度解決できますし、かなり短時間で撮像素子を移動させられるわけですから、1/250秒中に1/2500秒で8回露光できるようでしたら、被写体が動いても手持ちでも大丈夫でしょうね。

3板式のTVカメラでは、RとBに対してGを1/2ピクセルずらして解像度をUPさせる方法は、かなり昔から採用されていましたから、より少ない画素数の撮像素子から高画素の画像データを演算するのは問題無いと思われますし、現状でもまだ解像度に余裕があるレンズがフォーサーズやm4/3には多いですから、4000万画素になってもレンズを買い換える必要はなさそうですね。

フニャフニャ

ペンタのSRローパスが斜めになっただけと考えると、

そうあれこれ難しく考えることではないような気もします。

画素の面積もそこそこ確保できるし、それなりに補完もされるし、

限定されるとはいえ、小型センサーらなではの素晴らしい機能だと思います。

いざというときの高解像度、みたいな。

個人的には、派生機として8Mセンサーで18M出しとかもあると

サブ機として楽しいかも。

電子職人

ポロ&ダハさん。

>1/250秒中に1/2500秒で8回露光できるようでしたら、被写体が動いても手持ちでも大丈夫でしょうね

そのためには、各画素に8個のメモリーが必要で、グローバル電子シャッターである必要があります。そして、そのような仕組み(今のところRGB別の3個のメモリーですが)のセンサーがSonyによって開発されています。

ソニーのAPCSセンサーはカラーフィルターを動かしながら3回の露光を行う?

https://digicame-info.com/2014/11/apcs.html#more

APCSセンサーは構造が複雑で、高画素化は困難です。今回のE-M5IIの情報は、通常のセンサーを連写合成するだけでしょう。

lulu

私自身は2kモニターで見るか4Aプリントアウトがほとんど。時々トリミングしますが、高画素にはあまり興味がありません。1600万画素で十分です。ただ、フルサイズとの競争力です。ボケは一段分弱いですが、一段明るいレンズとNDフィルターでカバーできます。画素数が増えても感度がさほど低下しないとすると、フルサイズと真っ向から対決できますね。大きなセンサーではできなさそうなことも味噌です。FTが開始された頃のワクワクが再び来るのでしょうか?

ペイン

HDRと同様に複数の画像を正確に重ね合わせる必要があるので、実際の運用では難しい面がある事は理解出来るのですが、ペンタックスのローパスセレクターを機能させた場合でも同様の問題があるように思います。ローパスセレクターが(重ね合わせの問題から)実用レベルにないとは、あまり聞かない(手持ちでもOKの)ように思いますが、認識が間違っていますか?両者の技術を較べる事がどれほどの意味を持つのか分かりませんが、今回のオリンパスのセンサーシフトも実用レベルにあると考えても良さそうな気がします。

電子職人

ペインさん。

>ペンタックスのローパスセレクターを機能させた場合でも同様の問題があるように思います。

ペンタックスのローパスセレクターは、HDRのような連写合成とは全く違ったモノで、1回の露光期間中に、センサーを微小振幅で高速振動させて、ローパスフィルターと同様なぼかし効果を得るものです。ですから、撮影後の重ね合わせ処理は不要で、容易に実現出来ます。故意に微小な手振れを発生させて、ぼかし処理をしているようなものです。その代りに、センサーの振動よりも高速のシャッター速度だと効果が無くなります。

Sonyは、連写合成によるHDRやノイズ低減処理を多くの機種に搭載しているので、連写画像の重ね合わせ処理の技術はレベルが高いと思います。Sonyも、連写合成による解像度向上にチャレンジしても良さそうに思います。

ペイン

電子職人さん

詳しいご解説、どうもありがとうございました。電子職人さんのご説明のお蔭で、仕組みの違い等が理解出来ました。本当にありがとうございます。

atc

センサーシフトについて、オリンパスのサイトで、顕微鏡用カメラのページに記載がありました。

http://microscopelabo.jp/learn/003/index_2.html

2008年の記事なので、割と昔からある技術なのですね。

製品にもなっているようです。

http://www.olympus-ims.com/ja/microscope/dp73/

顕微鏡写真は基本あまり動かないものの撮影でしょうから、

シャッタースピードや高速AFは必要でなく、

技術的ハードルは低かったのでしょうが、

何らかの技術革新があり、一般用のカメラにも使用できる水準に

達したということなのでしょうか。