DigitalCameraWorldに、富士フィルムX-H2の4000万画素センサーに関する記事が掲載されています。

・Fujifilm just broke all the rules for APS-C camera sensors

- 我々はAPS-Cセンサーは解像力の限界に来ていると考えていたが、それは間違っていた。APS-Cセンサーは長らく2400万画素が上限で、それを富士フイルムが2600万画素に引き上げ、キヤノンが3250万画素センサーで更に引き上げたが、ラボテストでは、それに見合った解像力の改善は見られなかった。

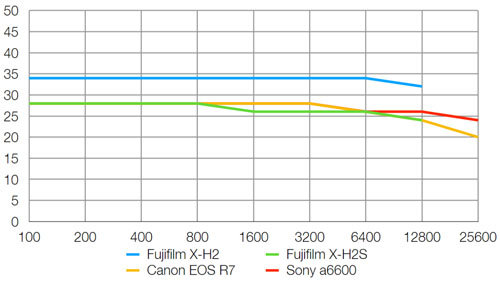

このような流れから、X-H2の4000万画素センサーでは解像力の改善は期待できるかもしれないが、その違いはますます小さくなると予想していた。しかし、そうはならなかった。 - ラボテストの結果から分かるように、4000万画素 X-Trans 5 センサーは画素数の少ないAPS-Cの競合機に対して、ほぼリニアに解像力を向上させている。X-H2はISO6400までピークの3400ラインの解像力を維持しており、APS-Cの競合機を余裕で上回っている。X-H2はAPS-Cセンサーの解像力を新たな領域に押し上げたと言えるだろう。3250万画素のEOS R7は高画素にもかかわらず、X-H2Sやα6600より優れてはいなかったが、これはローパスフィルターの影響だと思われる。

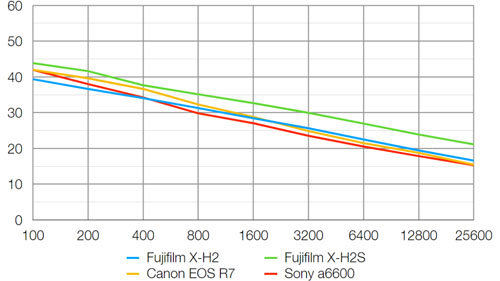

- ラボテストでは、高解像度センサーの理論的な弱点が確認されており、X-H2は低・中感度のダイナミックレンジではX-H2SとEOS R7に少しリードされているが、ISO800以上ではEOS R7を上回っている。

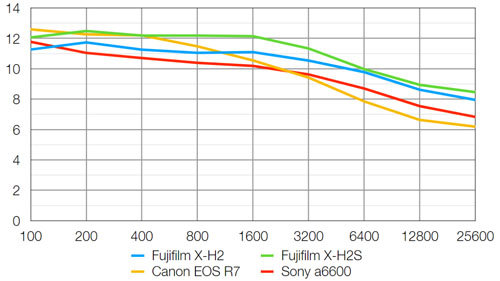

- 同じセンサーサイズでは画素数が増えると画素が小さくなりノイズが増える。これはX-H2にも当てはまるが、ISO800ではX-H2のノイズはEOS R7やα6600と同等で、解像度が大きく向上した割にノイズ増加のペナルティはかなり少ないと言える。

- X-H2Sはスピードと高感度重視、X-H2は解像力重視の設計と富士フイルムは言ってるが、実際その通りで、X-H2はダイナミックレンジとノイズをほとんど犠牲にすることなく、高い解像力を実現している。

- キヤノンの3250万画素センサーの実写の解像力があまり向上していないことから、APS-Cセンサーの解像力は限界に達していると考えていたが、X-H2はそのような考えを吹き飛ばした。APS-Cはもう終わりで、これからはフルサイズだと思っている人がいたとしたら、富士フイルムはそのような考えを吹き消した。

センサーの計測データは、以前に公開されたX-H2のレビューの時と同じものですが、ここではセンサーの性能に焦点を合わせた記事となっています。

X-H2の4000万画素センサーは、解像力も期待通り伸びており、ダイナミックレンジも高感度ノイズも画素数を考えると非常に優秀で、4000万画素の画素数から想像するようなネガティブな部分はあまり見られないセンサーですね。APS-Cセンサーの性能は、画質面ではやや停滞気味でしたが、ここに来て大きく進化したという印象です。

お幸

このセンサーは優秀ですね。

フルサイズで1億画素の実現も期待できそうですね。

RAWファイルの扱いが大変になりそうですけど…

NK

富士はX-trans40M素子と良い画像処理技術を身に着けたようですね。

今後はT5以下へも採用していくことになると思います。

T5が出るなら、H2があるので、かなりコンパクトで、

かつチルト液晶にならないと差別化が難しいですね。

あるいは実質T40になるのか??

値段があまり変わらないなら、H2と悩みますね。

タスク

ダイナミックレンジの落ち込みが少ないのは使い易くて良いですねー

カタスマー

ここまで優秀なセンサーなら第五世代の標準センサーとして他の機種でも採用して平気そうですね

X-Transと高画素の相乗効果が楽しみです。

terasya

ダイナミックレンジや高感度がこのレベルで4000万画素の高解像度を得られるなら、EOSRPなどのフルサイズと比較しても遜色ないレベルだと思います。裏面照射で隙間の少ないマイクロレンズがびっしりと詰まった結果でしょうね。その上で動体撮影などもこなせるので素晴らしい性能です。フジあっぱれと思います。

0927

ってことはフルサイズは1億画素。中判は1億5000万画素が可能ってことか。

9900

中判で1億5000万画素はもうありますよ!(phase1)